“燃え尽きよう”とする音楽家と“燃え盛ろう”とする若い女性の魂の交流~『ビル・エヴァンスと過ごした最期の18か月』書評(評・江﨑文武さん)

70年代末のジャズシーンを背景に、憧れの地ニューヨークでの挫折、ビル・エヴァンスと交わした愛、希代のジャズピアニストが生涯にわたり苦しみ続けたドラッグとの関わり、そして息を引き取る瞬間までを赤裸々に綴った『ビル・エヴァンスと過ごした最期の18か月』(ローリー・ヴァホーマン、山口三平訳)が、ビルの命日である9月15日に発売となりました。

このたびは、エクスペリメンタル・ソウルバンドWONK、ならびにKing Gnu・常田大希さんによる音楽プロジェクトmillennium paradeでキーボードを務める江﨑文武さんに本書の書評を寄稿いただきました。

ビル・エヴァンスと同じ鍵盤奏者として活躍する江﨑さんは、最晩年の知られざる姿を描いた本書をどのように読まれたのか。ぜひご一読ください。

* * *

“燃え尽きよう”とする音楽家と“燃え盛ろう”とする若い女性の魂の交流

評・江﨑文武

小学校から中学校に上がる頃にビル・エヴァンスの音楽と出会った私は、10代の時間のほとんどを彼の音楽の分析に使っていたと言っても過言ではない。ラヴェルやドビュッシーなどのフランス和声にも通ずる色彩豊かなボイシング、ラフマニノフなどロシアの作曲家にも通ずる、作曲に漂うロマンチズム。こうした要素を紐解くには、音楽作品以外からも彼の生い立ちや人物像を知ることが必要不可欠なのだが、その生涯が体系的にまとめられ邦訳出版された例は、『ビル・エヴァンス:ジャズピアニストの肖像』が唯一であった。著者のピーター・ペッティンガーはビル・エヴァンスと対面したことはなく、熱狂的ないちリスナーなのだが、ビル・エヴァンスが育った家庭環境や家族のルーツ、親族や兄、学校生活から受けた音楽的影響にはじまり、兵役を経て心を病み、ドラッグに手を出しながらスタートしたプロ・ミュージシャンとしてのキャリアや、自身のトリオのベーシストの事故死、恋人や兄の自殺、待望の息子の誕生と別居、ドラッグ癖が悪化し演奏することすら難しくなった最晩年に至るまで、彼の波瀾万丈な人生が、家族や知人の証言、過去のインタビュー記事や映像資料の書き起こしを織り交ぜる形で詳細に綴られている。

今回、待望の邦訳出版となった『ビル・エヴァンスと過ごした最期の18か月』は、そうしたこれまでの資料とは違った角度から、そして、きわめて近い距離からビル・エヴァンスという人物を捉えられる貴重な資料だ。著者はビル・エヴァンスの“最期の恋人”であるローリー・ヴァホーマン。ビル・エヴァンス晩年の名曲「Laurie」は彼女に捧げられた1曲だ。

ローリー・ヴァホーマンは、カナダの田舎に生まれ、さまざまなアートに触れながら、時に親に反抗したり、人生の先行きに不安を抱いたり、当時のヒッピーカルチャーに深く影響を受けた人間関係を構築したりと、ある意味典型的な若人であり、自由人であった。ある時、20代の人生に向け、カナダを飛び出てニューヨークで暮らすことを決意するのだが、アルバイトなどで生計を立てているうちに、たまたま勤めたジャズ・クラブで偶然出会ったビル・エヴァンスと恋に落ちる。一見するとただのシンデレラ・ストーリーのように思えるが、そこには、燃え尽きようとしている1人の音楽家と、燃え盛ろうとしている1人の若い女性の深い魂の交流があった。

ビル・エヴァンスの音楽は「叙情的な音楽」であるとか「ジャズ界のショパン」であるとか、とかく「美しさ」を強調して語られることが多い。代表作の1つ『Portrait in Jazz』のアートワークを飾っている本人のポートレートは、綺麗に撫で付けられた頭髪と縁メガネ、スーツ姿も相まって、銀行員あるいは官僚のような清潔感があり、それでいて真に美しいピアノを弾くものだから、清廉なイメージが先行するのも無理はない。

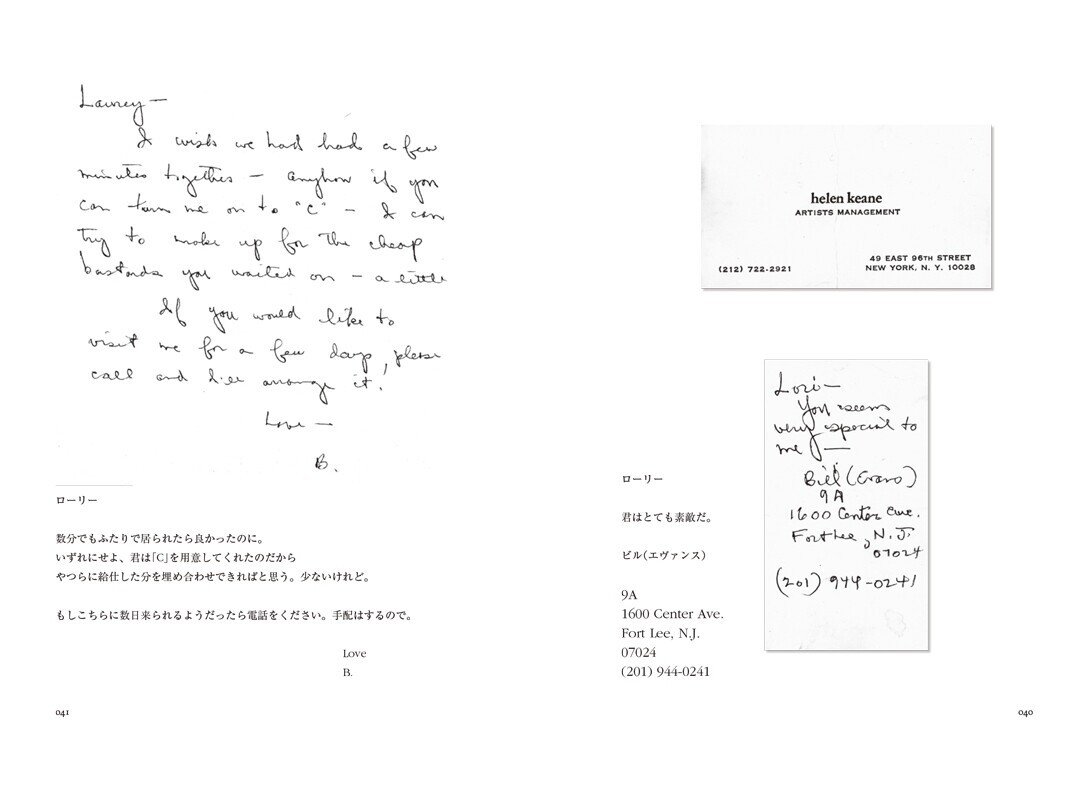

しかし、彼の人生は「長い時間をかけた自殺」とも形容されるほど破滅的で、ことにローリーの証言からは、晩年の彼の音楽の美しさの裏側にある脆さ、儚さなど、恋仲でなければ決して知る由もないリアルな内面の葛藤を読み取ることができる。また、(本人としてはたまったものではないと思うが)本作には直筆のラブレターも収録されており、内省的な音楽性とは相まって、人間的には情熱的な一面を垣間見ることもできる。

晩年のビル・エヴァンスは、音楽的にも情熱的な演奏を重ねている。たとえば、キャリアの初期から演奏している「Nardis」は初期と後期とで全く印象が異なるナンバーだ。上品なアンサンブルが成立していた初期のプレイとは一変、ラスト・トリオにおいては、アグレッシヴなピアノソロ・イントロを10分近く弾き続けたかと思えば、その流れになだれ込むように若手ベーシストのマーク・ジョンソン、若手ドラマーのジョー・ラバーバラとのインタープレイが展開される構成となっている。

彼の音楽的な側面だけに目を向けると、それは「若手音楽家を従えたゆえの変化」と捉えられるのかもしれない。しかし、「この時期に若い女性のパートナーがいた」ということ、そして、そのパートナーと深く精神的な交流を重ねていたということは、彼の音楽の変遷を語る上で決して見逃すことのできない要素ではないだろうか。

マイルス・デイヴィスとの共作『Kind of Blue』やスコット・ラファロ、ポール・モチアンとのファースト・トリオによる『Waltz For Debby』などの功績から、キャリアの初期・中期に焦点が当てられることが多いビル・エヴァンス。しかし、晩年の彼の音楽は、より自由で、情熱的で、エネルギッシュで、個人的にはファースト・トリオに勝るとも劣らない魅力があると感じる。とてもプライベートなストーリーに触れたいま、ラスト・トリオでのビル・エヴァンスの音楽は、生物の死後に立ち現れる燐光のように、私たちに最期の輝き、それも音楽家としてのキャリアの中で、最も辺りを明るく照らす光を見せてくれていたのではないか、とも思う。

ビル・エヴァンスと出会って、17年。この文章を書きながら、私も冷蔵庫にペプシを忍ばせ、ダニー・ハサウェイの「For All We Know」に針を落としている。

* * *

評者略歴

江﨑文武 Ayatake Ezaki

音楽家。1992年、福岡市生まれ。

4歳からピアノを、7歳から作曲を学ぶ。東京藝術大学音楽学部卒業。東京大学大学院修士課程修了。

WONK, millennium paradeでキーボードを務めるほか、King Gnu, Vaundyなど数多くのアーティスト作品にレコーディング、プロデュースで参加。

映画『ホムンクルス』(2021)をはじめ劇伴音楽も手掛けるほか、音楽レーベルの主宰、芸術教育への献身など、さまざまな領域を自由に横断しながら活動を続ける。

2021年、ソロでの音楽活動をスタート。

* * *

《書誌情報》

『ビル・エヴァンスと過ごした最期の18か月』

ローリー・ヴァホーマン=著 山口三平=訳

四六・並製・216ページ 本体2,300円+税

ISBN: 978-4-86647-154-9

https://diskunion.net/dubooks/ct/detail/DUBK304

最期の恋人が綴る、

“時間をかけた自殺”とも評された人生の終奏。

ビル直筆のラヴレター(翻訳付き)、ローリーに捧げて書かれた曲の楽譜、イラスト、写真など本邦初公開となる図版も多数収録。

全国の書店・オンライン書店にて好評発売中

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?