「三体」の魅力は冒頭20Pに凝縮している(読書感想#33)

小説「三体」はすごい。そして2020年6月に刊行された続編「三体Ⅱ 黒暗森林」はさらにすごい。「この本はすごい」と声を大にして伝えたいけれど、ネタバレを一切なしにしてそれを成し遂げるのは難しい。どうすればいい?そこで思いついたのが、冒頭20ページに絞って紹介する、ということ。実際、三体の魅力は冒頭に十分すぎるほど凝縮している。

科学技術は問題を解決できるのか?

三部作の初巻に当たる「三体」の第1部は「沈黙の春」。冒頭は「狂乱の時代 一九六七年、中国」と題され、文化大革命の戦場が描かれる。1ページ目は毛沢東によって動員された学生を中心とする兵士「紅衛兵(こうえいへい)」が対抗勢力(紅色連合)と戦火を交える。とりわけ印象的なのは、紅衛兵の少女が自軍「四・二八兵団」の旗を大きく掲げるシーンだ。

総本部棟の屋上に、美しい少女が現れた。四・二八兵団の赤い大旗を翻している。少女の小さな姿は、たちまち紅色連合のありとあらゆる銃の弾丸を呼び寄せた。まさに、ありとあらゆる銃だった。古いアメリカ式のカービン銃、チェコ式機関銃、三八歩兵銃などの旧式もあれば、八月の社説発表後に軍内部から盗み出した真新しい制式自動小銃やサブマシンガンもある。それらは、ヒヒョウ(※原文漢字)や大刀の刀剣ともども、近現代史の縮図をなしていた。(p9-10)

革命の理想を掲げる若者に向けられるのは、ありとあらゆる兵器だ。それは近現代に発達した科学技術といってもいい。資本主義国で生産された武器も、共産主義国で生産された武器も、ここでは見境がない。「思想」は「科学技術」によって踏み潰せるし、そうしてきた歴史の繰り返しが、もう一度再現されている。

これは、「三体」の世界を貫く背骨の一つだと思う。「科学技術」は目の前の課題をクリアするだろうが、本当に問題を解決できるだろうか?

少女の体はこの後、果物のように弾け飛ぶ。思想で銃弾は防げない。旗はズタボロになる。しかし、少女が殉じた理想が提起する根本に、科学技術は向き合っただろうか。踏み潰されるものにどれほど意識を向けただろうか。そして何より、人間が相手を凌駕するのに頼り切りの科学技術がもしも失われたとすれば、それでも人間は問題に、危機に向き合えるのだろうか?

この命題はわずか数ページで違った描かれ方をする。少女が銃にさらされた同時期、紅衛兵の若者たちはある大学で理論物理学者・葉哲泰(イエ・ジョータイ)を吊し上げる。物理学は、文化大革命下においては「反動的な科学」だった。たとえば相対性理論。アインシュタインは「アメリカ帝国主義のために原子爆弾をつくった男」(p13)で、その理論は「資産階級理論の黒旗」(p14)で、打倒されるべきものだった。

葉は大衆の面前で暴力を振るわれても相対性理論を擁護する。思想によって科学の妥当性を否定するのは、まったく科学的ではないからだ。ビックバン理論も支持する。特異点の前には何もないというのが、現時点での科学的事実だと言う。だとすれば、「何もない状態」に神の介在の余地もある。神は共産主義下では、何よりも反動的な存在だった。そして19ページ目、紅衛兵と問答する。

「おまえはーーおまえは神が存在すると主張するのか?」

「わからない」

「なんだと!」

「わからないと言ったんだよ。きみの言う神が、この宇宙の外部に存在する超意識のことだとすれば、わたしにはそれが存在するかどうかわからない。科学はそれを肯定する証拠も否定する証拠も見出していないからね」じつのところ、この悪夢のような時間のおかげで、葉哲泰はすでに、神が存在しないことを信じる方向に傾きかけていた。(p19)

このあと、葉は大衆のさらに激しい暴力で命を落とす。

これは科学技術が思想を踏み潰す全く逆の形をとって、科学技術の虚無を突きつける。科学的に正しい姿勢が、思想を変えられはしない。むしろ逆上させる。少女を弾き飛ばした銃はあんなにも圧倒的なのに、それを生み出す科学者はこんなにもあっけなく、無残に、葬り去られる。

科学技術は本当に問題を解決できるのか?人類が持ちうる武器が科学技術だけならば、人類には何の問題も解決できないのではないか?

この疑問と深い絶望を抱いたのが、葉の娘・文潔(ウェンジエ)だった。そして彼女が第1部で、あまりにも大きな波乱を巻き起こしていく。

蟻と墓と宇宙文明の公理

第2部「黒暗森林」の書き出しはこうだ。

大頭蟻は、かつてここが故郷だったことをすっかり忘れてしまっていた。夕陽に染まる大地と空に瞬きはじめた星々にとって、そのあいだに経過した時間などゼロに等しかったが、しかし、蟻にとっては永遠にも等しかった。忘れ去られた日々に、蟻の世界はひっくり返った。土が吹っ飛んで、深く大きな地溝が出現し、そのあとふたたび土がどさどさ降ってきて、その地溝を埋めた。埋め戻された大地の端には、黒い峰がひとつ、そそり立っていた。(p7)

一匹の蟻の視点から物語が始まる。「三体」(第1部)を読み切った読者には、これが人類の暗示だとピンとくる。星々にとってはゼロに等しい時間が、蟻にとって永遠だという一文にも涙ぐむ。たとえ蟻が永遠の時間を刻んでも、星々には決して届かない。それでも時は無情に進む。

穴が掘られ、埋め戻された大地。このあと、蟻はその地に建てられた「黒い峰」を登る。蟻がなぞる峰の溝が漢字や数字を表していて、この峰が誰かの墓であることに読者は気付く。

この墓の前で、二人の人物が出会い、会話する。一人はすっかり歳を重ねた葉文潔。もう一人は、文潔の娘・楊冬(ヤン・ドン)と同級生だった羅輯(ルオ・ジー)だった。

羅はかつて天文学を学んでいたが、今は大学で社会学を教えている。それを聞いた文潔は、羅に「宇宙社会学を勉強しなさい」と語りかける。

「でも、葉先生、先生がおっしゃる宇宙社会学には、研究に使える実際的な資料がまったくありません。調査や実験を行うのもほとんど不可能でしょう」

「だから、最終的な研究結果は、純粋に理論的なものになる。ユークリッド幾何学のように、まずいくつかの単純な公理を設定し、それらを基盤にして、総合的な理論体系を導き出す」

「葉先生、それは……すごく魅力的なお話ですね。でも、宇宙社会学の公理とはなんでしょう?」

「宇宙社会学の公理その一、生存は、文明の第一欲求である。その二、文明はたえず成長し拡張するが、宇宙における物質の総量はつねに一定である」(p13)

一匹の蟻が墓をよじ登るかたわらで、二人の科学者が宇宙文明の公理を語り合う。ミクロとマクロの対比と融合。そして、文潔が娘の友人に勧める学問が、純粋に理論的であることにも注目したい。それはかつて父が、誠実な学徒だったゆえに命を奪われた父が、専門としていた領域である。

「三体」第1部が突きつけた問題を、「三体Ⅱ」は解き始める。それは蟻が一変した大地を歩み、何なのか分からない黒い峰を登るように、途方もない問題だ。

蟻を高みへと導く峰は墓だった。人は必ず墓に入る。そこから先は、次の世代に希望をリレーしていくしかない。先人の知恵という巨人の肩の上に乗り、より遠くを臨んでいくことを期待するしかない。

語られた宇宙文明の公理は、「三体」世界のスケールの大きさを予言する。本書はSF小説である。それも宇宙を範疇に含む壮大な作品だ。膨張を続ける宇宙のように、面白い展開は終わりを知らない。この公理が後々大切になることは読者の誰しもが予感するけれど、あんな形で実現するとは、きっと誰にも予想できない。

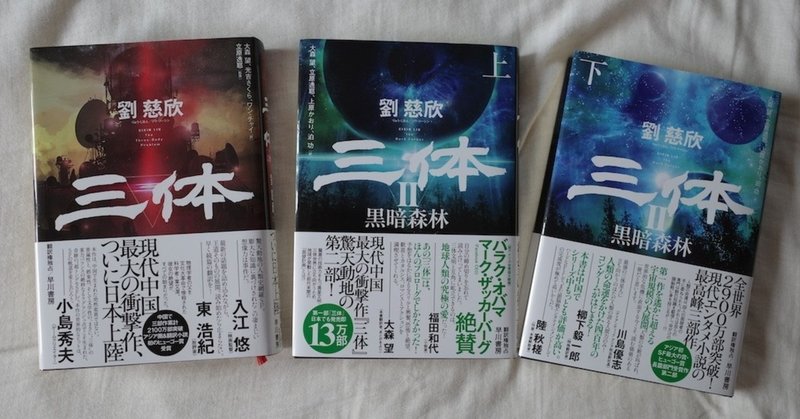

「三体」最終巻となる「三体Ⅲ 死神永生」の邦訳版は2021年刊行予定だという。その冒頭もまた、素晴らしいものであるに違いない。(著者は劉慈欣さん。訳は「三体」が大森望さん、光吉さくらさん、ワン・チャイさん。監修、立原透耶さん。「三体Ⅱ」は大森望さん、立原透耶さん、上原かおりさん、泊功さん。いずれも早川書房)

次におすすめの本は

小松左京さん「果てしなき流れの果に(新装版)」(ハルキ文庫)です。劉さんが影響を受けたとされる小松SF作品。中でも本作が一番、三体に近い何かを感じます。ぶっ飛んだアイデア、空間も時空も超えるスケール。1997年の作品ですが、とてもそうとは思えない。

万が一いただけたサポートは、本や本屋さんの収益に回るように活用したいと思います。