「モノクロ映画」はおしゃれ?古い?そんな問いに白黒つけたい

2022年に入ってからも、

『フレンチ・ディスパッチ』(2021)

『ベルファスト』(2021)

『カモンカモン』(2021)

『パリ13区』(2021)

ちょっと前なら…

『Mank/マンク』(2020)

『GUNDA/グンダ』(2020)

『ライトハウス』(2019)

『ROMA』(2018)

などなど…

ここ最近、白黒で公開される新作映画が多くないですか?

『フレンチ・ディスパッチ ザ・リバティ、カンザス・イヴニング・サン別冊』

(C)2021 20th Century Studios. All rights reserved.

上記の作品で言うと、どの監督も映像へのこだわりは強いですが、ウェス・アンダーソン監督、アルフォンソ・キュアロン監督、デヴィッド・フィンチャー監督なんかは、特にこだわりが強いことで有名です。

そんな彼らが技術的にカラーで撮れる時代に、あえてモノクロで製作しているのです。

では、そのあえてモノクロで製作した意図とは何でしょうか。それはカラーではなくモノクロの方が、その映画そのシーンにおいて適した表現方法だと考えたから、と推測できますよね。

そこで今回は映像がモノクロである事で、どんなメリットがあるのか、モノクロ映画の歴史も交えて考えていきたいと思います。

※「白黒」と「モノクロ」は厳密には意味が異なりますが、本記事では「モノクロ」「モノクロ映画」で統一します。ちなみに「モノクロ」は”単色”を意味するので、白黒もセピアも”モノクロ”に該当します。

カラーフィルムへの転換

映画の誕生~テクニカラーの登場

諸説ありますが、一般的に映画の誕生日は1895年の年末、12月28日。当時の映像はもちろん白黒でした。そして1930年代初頭、テクニカラー社の開発した3原色のフィルムを使った方法が、カラー映画への大きな転換点となりました。

テクニカラーの「三色法」は赤・青・緑の3原色に分解して撮影した3本のフィルムを基に1本のカラー映像にする彩色技術。1935年には、その技術を取り入れた世界初のフルカラー長編映画『虚栄の市』が公開されました。

この作品を皮切りに、『スタア誕生』(1937)、『白雪姫』(1937)、『ロビン・フッドの冒険』(1938)、『オズの魔法使』(1939)、『風と共に去りぬ』(1939)などの、いずれもテクニカラーを採用したフルカラー映画が公開されていきます。

こうした作品たちがカラー映画の可能性を広げていった一方で、モノクロ映画の数は減らず、カラー技術を取り入れずモノクロで映画を撮り続けた人も多くいました。

そうした傾向もあって、1939年から1966年までの約30年弱、アカデミー賞の撮影賞、美術賞、1948年から新設された衣装デザイン賞では、モノクロ部門とカラー部門とに別れており、それぞれを別で表彰していました。

モノクロ版も公開されるムーブメント

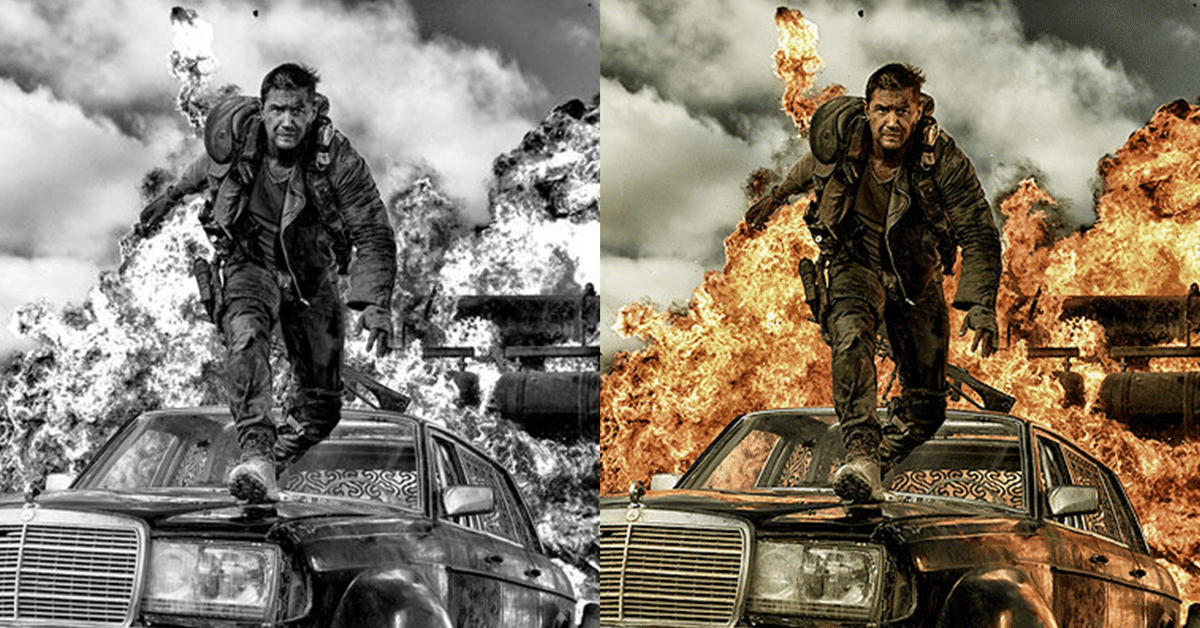

(C)2015 VILLAGE ROADSHOW FILMS (BVI) LIMITED

(C)2016 WARNER BROS. ENT. ALL RIGHTS RESERVED

冒頭で、ここ最近モノクロ映画が増えている?というような書き方をしてしまいましたが、カラー技術が導入されて以降、今も昔もモノクロ映画はたくさん生まれています。

マーティン・スコセッシ監督の『レイジング・ブル(1980)』なんかもそうですし、デヴィッド・リンチ監督は長編作品デビューした『イレイザーヘッド(1976)』、『エレファント・マン(1980)』と2作続けてモノクロ作品です。

スティーヴン・スピルバーグ監督は『シンドラーのリスト(1993)』をモノクロで撮影したいがために『ジュラシック・パーク(1993)』を監督するという条件をのんだというエピソードもあるくらいです。

そんな中、個人的に新しい動きだなと思うのが、カラーで公開された映画のモノクロバージョンも公開されるというパターンです。

『マッドマックス 怒りのデス・ロード ブラック&クロームエディション』、『LOGAN/ローガン ノワールVer.』『パラサイト 半地下の家族』などです。早速、3作品のモノクロ予告編をご覧ください。

マッドマックスの監督のジョージ・ミラーは「モノクロであることで映えるシーンもあれば、色の情報が少ないことで分かりづらくなったシーンもある。でも全体的には一番いいバージョンだと思う。」と語っています。

みなさんは実際にモノクロVerを観てみてどう感じましたか?最後のパートでは、映像をモノクロにすることのメリットについて触れたいと思います。

映像をモノクロにするメリット

一般論としては、色がある事で見えにくくなっていた解像度が浮き彫りになったり、白黒でコントラストが強調されたり、女性の美しい肌が強調されたり、逆に汚れた場所などがさらに汚れて見えたり…などがそのメリットとして挙げられます。

私の個人的な感覚ですが、こういったメリットは”色”という情報を失うことで、”光”が見えるようになるから享受できるものだと思います。

当たり前なんですが…明るい部分はより明るく、暗い部分はより暗く、モノクロであることがそれらを強調してくれます。

非日常の演出

『カモン カモン』のマイク・ミルズ監督は、インタビューで下記のように語っています。

「この映画の物語は、すごくありきたりのことだと思うんだよね。子供をお風呂に入れて、一緒に寝て、ご飯食べるというものだからね。だけど白黒にすることで、その日常風景から切り離されて、これは“物語”なんだということをまず提示できると思った。」

私たちの視界というのは、基本フルカラーです。なので映像がモノクロであることが、観客を日常から切り離し”物語”の中へ導くための手段でもあると言えます。

パートカラー

ほかにも『天国と地獄』のカバンを燃やした時の煙や、『シンドラーのリスト』の赤い服の女の子に用いられている、”パートカラー”という一部分だけをカラーにしてその部分を強調させる方法も、モノクロ映像の中でしかできない表現です。

時間軸の移動

さらに時間軸の移動も、モノクロ ⇔ カラーを行き来することで演出が可能です。

(C)2021 Focus Features, LLC.

北アイルランド紛争を描いたケネス・ブラナー監督の『ベルファスト』では、最初にいま現在のベルファストの街がカラーで映し出され、その後に物語が展開される過去の時間軸に切り替わる際、映像がモノクロに変わるという演出になっています。(現在:カラー → 過去:モノクロ)

逆になっているパターンもあります。チャン・イーモウ監督の『初恋のきた道』がそうです。

この作品では、モノクロ映像のおばあさんが自身の初恋を回顧し、語り始めます。回想で過去の映像になった時、ジワーっと映像に色が付いていって鮮やかになっていきます。(現在:モノクロ → 過去:カラー)

昔の事の方が色鮮やかに覚えていると暗喩した、おばあさんの人生を思わせジーンとくる個人的に大好きな色の演出です。

おわりに

白黒を「古い感じがする」と一蹴しないで欲しい…!

映像技術の発達したこの時代に、映画の作り手たちがわざわざ白黒にした意味は絶対あるはずです。モノクロ映像が色という情報を失い、その代わりに得たもの、それをぜひ作品から感じ取ってみてください!

最後にモノクロとカラーの混在する2018年の日本の映画『銃』をオススメさせてください。ではまた次回!

この記事が参加している募集

最後までお読みいただき本当にありがとうございます。面白い記事が書けるよう精進します。 最後まで読んだついでに「スキ」お願いします!