サッカー学びたての方はここから勉強し始めることをオススメ –ビルドアップはどういう仕組みになってるの!?–

Hola Chavales!!!!

スペインサッカー研究所で投稿する記事は、

今までの点の学びがいくつも線で繋がったハナシをしていまして。

流れで僕の記事を読んでいない方は面白くないと思うので、

別で一つ過去に反響があった投稿を今の僕の言葉にして発信しようと思います。

まだ入会してない方の参考になれば嬉しいです。

“ビルドアップを考える上での4つの順序“

ビルドアップを考える上でシステムや配置を考える前に、

どのようにすればボールが前進できるのか。

そこを整理すれば自ずとシステムや配置が決まってくると思ってます。

なので今回は4つの順序に沿ってビルドアップを解説して、

あとはそのポイントを踏まえて自チームのビルドアップを考えてみてください。

まず先に4つのポイントを紹介します。

⓵スペースの共有

⓶相手の最初のプレスに対して数的優位を作る

⓷中盤で数的優位を作る

⓸外→外の攻撃を持つこと

では一つずつ詳しく説明していきます。

⓵スペースの共有

ビルドアップを考える上でまず一番大事なのが【スペースの共有】です。

そもそも【スペースとは何か】を知りたい方はこの記事を読んでみてください。

ここで間違えてはいけないのが、

あくまでも相手があって上で自分たちにはどこにスペースがあるのかをチームで理解することです。

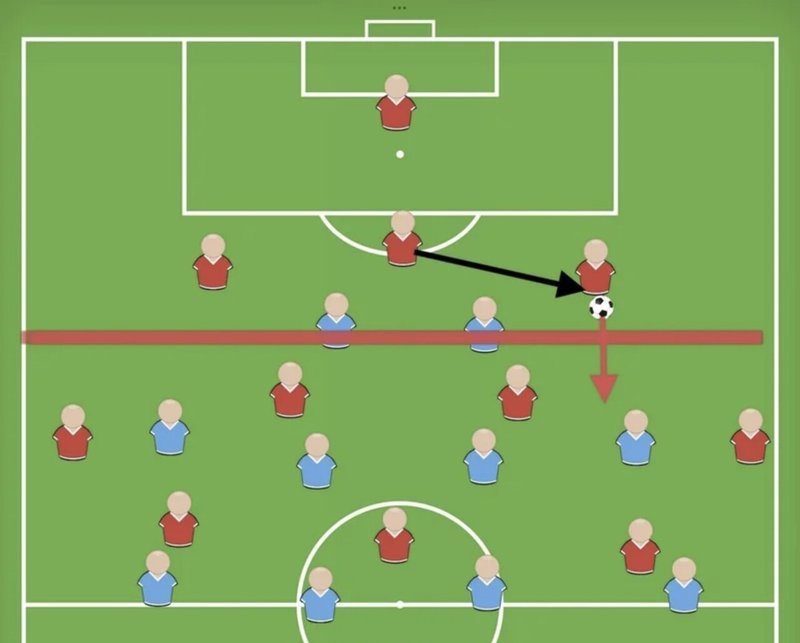

僕がヘタフェ(青)vsアトレティコ・マドリード(赤)戦でヘタフェを分析したのを例にします。

ヘタフェU-16は1−4−3−3で、

ハイプレスの時には両インテリオールがCBと相手のアンカーを捕まえるという守り方でして。

この場合【アンカーの両脇にスペース】があります。

つまりまずこのスペースをチームで共有する必要があり、

誰がこのスペースを使うのか、どのようにこのスペースを使うのか。

それを考えていく作業になります。

戦術って自分たちが何をしたいかではなく、相手に対して自分たちが何をすべきかです。

⓶最初のプレスに対して数的優位を作る

“最初のプレスに対して数的優位を作る=FWの枚数に対して一枚多くする“

まず簡単に説明します。

【相手が1トップの場合】

【相手が2トップの場合】

ここで考えないといけないポイントは、

“何で数的優位を作る必要があるの?“ということだと思います。

僕の答えは『ドリブルで運ぶという選択肢を作るため』です。

数的優位を作らないとドリブルで運ぶという選択肢というのは生まれなくて。

数的同数の場合のドリブルは突破することが求められてしまいます。

1vs1のドリブルというのは【ウィング vs SB】でいいんです。

ドリブルで運ぶというところを詳しく説明します。

【相手が1トップの場合】

【相手が2トップの場合】

数的優位だからこそドリブルで運んで相手のラインを突破することができるわけです。

⓷中盤で数的優位を作る

ラージョ(赤)vs アトレティコ(青)のリーグ戦で実際に我々が行った戦術を例に話していきます。

1−4−4−2で守るのがアトレティコです。

まず最初のプレスに対して数的優位を作り、次に中盤でも数的優位(3vs2)を作ります。

そのために僕たちはビルドアップの時は1−3−5−2で行いまして。

ここに少し戦術的な話しを加えると、

大事なポイントは2トップが相手CBをきちんと固定することで中盤の選手に対してプレッシャーに出て行かせないようにすること。

(固定するとは何かというのはこの記事で)

これはあくまでも一つの例ですが、

中盤で数的優位を作るということはこういうことです。

ここで中盤で数的優位を作る目的をはっきりさせないと思います。

全てのアクションに対して目的を持って行うことが大切です。

さっきのアトレティコ戦のハナシの続きです。

中盤で数的優位を作る目的は【サイドにスペースを作ること】です。

具体的に言うとサイドバックにスペースを与えること。

相手も馬鹿じゃないから中盤で数的優位を作られたらサイドの選手は絞って中盤を助けます。

そうするとサイドにスペースが生まれる。

これはサッカーの原理原則だと思います。

ここまで踏まえた上で最後の4つ目のポイントです。

⓸外→外の攻撃を持つこと

【外→外の攻撃とは】から説明します。

この攻撃は【SBとFWの関係性】から生まれます。

1番のポイントはFWのデスマルケ(マークを外す動き)です。

具体的に動きを解説すると、

相手CBとSBの間を内側から外側へ相手SBの背後を狙う動きです。

その動きに対してSBがロングボールを送ること。

これが【外→外の攻撃】です。

やはりここでも“外→外の攻撃を持っておく目的“を明確にしておきます。

重要なのでもう一度言いますが、

全てのアクションには必ず目的がある必要があります。

目的は【中盤の数的優位を利用してボールを前進させるため】です。

頭の中を整理すると、

中盤で数的優位を作る目的はサイドにスペースを作るためです。

それにより【外→外で攻撃】ができるようになるわけですが、

そうなると今度はSBに対してプレッシャーに出ていこうとします。

これにより絞っていた中盤のブロックの間が開き、縦パスを入れるスペースが生まれる。

その時に初めて中盤で数的優位を作った意味が生まれるわけです。

ここで間違えてはいけないのが、

中盤で数的優位を作ってボールを前進させましょうではなくて。

中盤で数的優位を作り、外→外の攻撃をすることで、初めて中盤にスペースが生まれ縦パスが入りボールが前進する。

要するに外→外の攻撃がなければ中盤で数的優位を作った意味はなくなるということです。

皆さんもこの4つの順序でビルドアップを考えてみてください。

僕も3年前にサッカーを学び始めた時はここから入りしました!

一つの参考までに!

スペインサッカー研究所では毎朝により詳しい内容のハナシをしております。

ではまたー。

よろしければサポートお願いします。サポートして頂いたお金はこれからのより良い発信に役立てたいと思います。