習慣化してみたこと

双極性障害を抱える私にとって1年のうち、もっともハードな季節である春をなんとか乗り越えた。3~4月は例年のごとく情動が躁鬱のあいだを激しく往き来する。3月後半~4月前半くらいまでが特にひどく、4月1日時点で「ピストルがあったら今すぐ頭を撃ち抜きたい」という趣旨(というか原文ほぼママ)の発言をしていたとの記録が残っている。鬱による厭世感と我が人生の将来への絶望と躁による衝動性が入り混じった、非常に不安定な精神状態であった。

その後、およそ1ヶ月間くらいで、薬の助けもあり、なんとか不安定な状態を抜けることができた。元気になったらなったで少しは人生を前進させたいという欲というか焦燥感が発生するもので、これらに駆られて少しずついろんなものに手を出し始めている。(鬱期)以前から続けていたモノも含めて、現在に至るまでこの1ヶ月くらいで習慣化した(ないしはしそうな)行為について列挙してみる。

習慣①:文章を書く

4月の半ばごろに精神科に行き(定期診察)、薬の処方を少し変えてもらったあたりから、回復の兆候がみられ、感情の激しい揺れもほぼなくなった(というより軽躁の日が多くなった)。主治医からするともう少し落ち着いた日が多い方がよいそうだが、私の主観的な感覚としてはこの状態ができるだけ長く続けばよいなと思っている。文章も少しずつではあるが書き始め、公開するかどうかは別として、ほぼ毎日原稿用紙10枚程度の文章を書くことができるようになってきた。1日のうち、だいたい1時間~2時間を文章を書くことに使っている。この程度であれば大きな負担にはならないので、私でも続けられそうな気がする。これは非常に喜ばしい習慣だ。(最近、読字困難の問題でまたネタが枯渇気味になってきたので、なんとかしたい気持ちアリ)

習慣②:散歩(軽い運動)

文章を書くこととは別の習慣も最近ついてきた。ひとつは散歩の習慣。これは心身ともに余裕のあるときのみ行っているが、最近は心身の調子が良好なので、2日に1回くらいは外出して5,000歩(2~3km)くらいの距離を歩くことができている。運動(有酸素運動)は脳の神経細胞の成長やそれらの接点であるシナプスの増加を促進するBDNF(脳由来神経栄養因子)を増やすと言われているので、認知機能の低下に悩まされている私にとってはうってつけの治療行為のひとつではないかと思う。今は歩くのみであるが、これからジョギング(軽く息が上がる程度)まで習慣を発展させられたらよいなと思っている。(※5/11に1km程度のジョギングをした。まずは週2回くらいの頻度で習慣にできたら)

習慣③:語学の学習

みっつめの習慣は語学(英語)の学習である。これも今のところイレギュラーな休みを除いて1時間~2時間程度であるが毎日続けることができている。やっていることは2つだけで、①英文読解のテキストの精読と②英単語の学習である。①英文読解のテキストの精読は、1~2題の短め(2~4行)の英文を文法事項の疑問がひとつも残らないくらい精読するということをやっている。こうすることで、文法も同時進行で学習できる。以前、辞典のように分厚い英文法書をつかって学習していたが、あまりにもつまらなすぎて(味気なさすぎて)、途中で挫折してしまったので、目の前にある文章を訳すという明確なゴールをモチベーションにしながら、1文あたりの分量も比較的少なめのテキストを選択してみた。心理的負担も少なくて済むためか、現在のやり方にシフトしたところ、継続ができているので大成功といったところだ。

あとは、精読するということが自分に合っていると感じている。作家であり元外務省主任分析官の佐藤優氏は『読書の技法』という本のなかで「速読の前に熟読が要る」という趣旨のことを述べておられた。私も最終的には英文を速く読むという技術の習得を目指している。

とすれば、まずは精読(≒熟読)から入って、文法事項を頭の中に叩き込んだ上で文章を読むことで、英語で書かれた文章の構造がカタマリとなってみえてくるだろうと高校時代の経験から推測している。

文構造を速く・大きく捉えられるようになると、文章の内容の理解に脳のリソースを割くことが可能になるので、内容が素早く飲み込めるという寸法である。

この方法は、少しアレンジすれば、ほぼそのまま現代国語(日本語)の文章を速く読むときにも転用できる技術であると考えており、英語(外国語)の学習は単なる英語(学習)のみとどまらないのである。(私の抱えている「読む」機能の回復という意味においても良い効能が期待できると思って今のやり方を選択している)

習慣④:読書

よっつめは読書。これも1日に1時間くらいの時間を割くようにはしている。あんまり肩肘を張らずに(役に立つ/役に立たない関係なく)読みたい本を片っ端から手に取って好きなところを読んでいる。

したがって、最初から順番に読まなくてはならない小説の類いなどは全然読めていない(物語の作り方や文体、構造などを学ぶために、今後は読む必要があると思っているので、好きな作家の書写でもしようかなと考えているところだ)。読めても短編集くらいである。

読む速度は相変わらず遅々としていて、たびたび嫌になるのは前から変わっていない。だから、苦痛だな……と感じるようになったら、本は一端放って別のことをしてしまう(このような読み方だから、1日に10頁も進む本があればよい方だ)。そしてまた、読みたくなったら、再び続きから読むというようにしている。

本を読むのが苦痛になってしまうと、なかなか読むことに戻れなくなるからだ。まだ続きを読みたいな……くらいのところで敢えて終わらせることもしばしばである。

本を読む時間はもちろん大切にしているが、どちらかというと大切にしているのは読んだ内容について、ああでもないこうでもないと考えることである(私の場合、たぶん「読む時間」より「読んだことについて考えている時間」の方が長い)。私はこのことを「脳内で捏ね繰り回す」と呼んでいる。どうしてAという文のあとにBという文を持ってきたのだろう?とか、このパラグラフで言いたいことはなんなのか?とか、全体を要約するとこういうことが言いたいのかな?とか、だとしたらAという記述とBという記述は矛盾しているのでは?とか、自分だったらこの部分はこう考えそうだなとかetc.

たぶん、本を読んでる時間よりこういうことをしている時間の方が圧倒的に長い。いつでもできるからである。散歩中とかお風呂で湯舟に浸かりながら、電車に乗って移動しながら等々。

習慣⑤:お気持ちグラフを描く

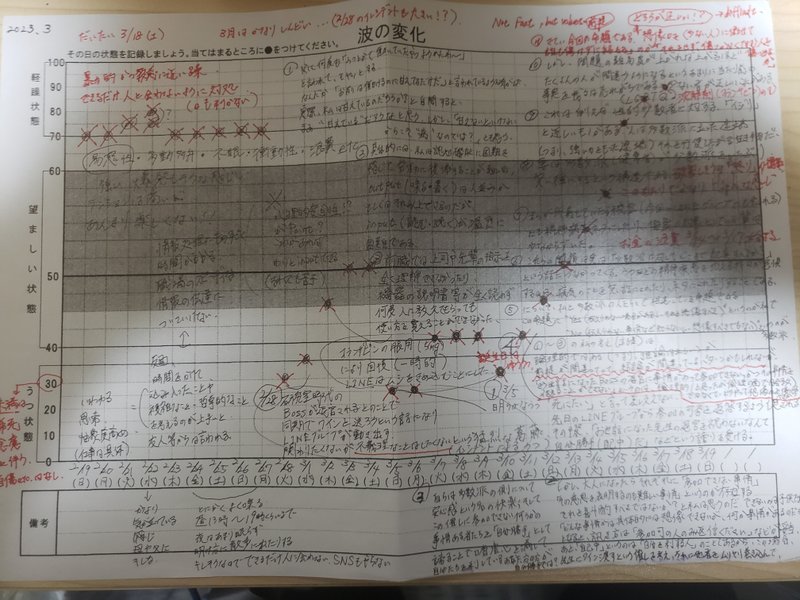

躁鬱の病状把握の手段のひとつとして、心理士からの提案(指導)で気分変動のグラフ(「お気持ちグラフ」)を描いている。

↓↓こんなやつ↓↓

これは自分の気持ちを0~100点(0が最も鬱、100が最も躁)として、毎日自分の気持ちに点数をつけてプロットしていき、感情の波を視覚的に把握しようという試みだ。点数の脇には、感情が昂ったときや逆に落ち込んだときにどんなことが起こったのか、きっかけと思われることなどを付記していく。「だいたい40~60点くらいの範囲に収まる日を増やしていこうね(だいたい月の半分≒15日)」というのが私の目標である。

詳しくは『双極性障害(Ⅱ型)とはなんぞや?(実体験をかんたんに語る)』という記事

にて言及したが、直近4ヶ月(12・1・2・3月)のうち、合格点である15日間(理想的には20日間にしましょうとのこと)の安定日を達成しているのが、12月のみという体たらくである。近頃はだいたい1ヶ月周期で躁と鬱の波を繰り返しているので、かなりアップダウンが激しくしんどい。

因みに(ここに掲載していない)4月(4/16~5/17)のグラフは合格点(40~60)の日が14日とほぼ及第点ではあるが波の振幅がMAX75、min20ということで55もあり(同値は12月は30、1月は40、2月は60、3月は60)決して安定しているとはいえない。主治医に訊くと、この波の振幅は50±5(つまり振幅10)以内に納めるのが理想らしく、悪くても40~60(つまり振幅20)の間に納めましょう、とのこと。あと点数を書くだけでなくて、付記した事項もカウンセリングで検討して、どうすれば気分の凹凸を少なくできるか、その対処法を一緒になって考えていく、ということをしている。

一応、読者諸賢に断っておきたいのが、このグラフをつくり始めた時期は特に精神状態が不安定で(季節的なものもあって)振幅が大きくなったり、安定日が少なくなっているが、(年単位でみると)もちろん平穏に暮らせている時期もあるのでご心配には及ばない。私の心身の状態はここ数年の様子をみていると季節の影響を受けるようで、冬は鬱気味、春は荒れ模様、夏は高め安定、秋は前半が高め/後半が低めというような傾向がある。よって、ここで見せたのは最も状態が悪いときだと考えてほしい。

このグラフを描き始めてから、精神状態がとくに安定したということは今のところないが、自分の感情に点数をつけることで、精神状態が悪い日であっても「どのくらい悪いのか」がハッキリして、少し俯瞰して冷静に対処することが可能になった。「今日は30点を下回っているから頓服を飲もう」とか「80点で上がりすぎだから抗うつ効果のある薬は控えよう」とか、細かい薬の調整なんかも自己の裁量である程度できるようになった(これはもちろん主治医との相談のうえやっている)。

去年(2022年)あたりは躁状態になったときに多動・多弁・衝動性・浪費・易怒性等の症状が顕著に現れ、周囲の人たちに何度か迷惑をかけてしまったので、今年(2023年)はそういうことを減らしていこうと思っている。そのためには自己の状態をできるだけ正確に把握しておくことが大切で、より客観的にみたときの自分を治療者に報告することは、治療者が正しい治療方針を立てやすくなるという効果が期待できる(医師は患者の主訴をもとに治療方針を立てるので、患者の病気に対する自己認識がグチャグチャだと正しい治療方針が立てられない)。

以上、5つが4月の半ばごろから1ヶ月で習慣化させたことである。1日に一気にやろうとせずに、少しずつ薄い層を塗り重ねていくように続けていきたい。また、新たな(好ましい)習慣化した方がよさそうなことがあれば、無理ない範囲で適宜取り入れていこうと思う。

締.

ご支援ありがとうございます。また見にきてくださるとうれしいです。頂戴したお金は大切に使わせていただきます。