法学ラウンジ Day 9

こんばんは。今回はR1予備試験の憲法を解いてみたのと自己添削やってみたので写真アリで振り返りをしてみたいなと思う。

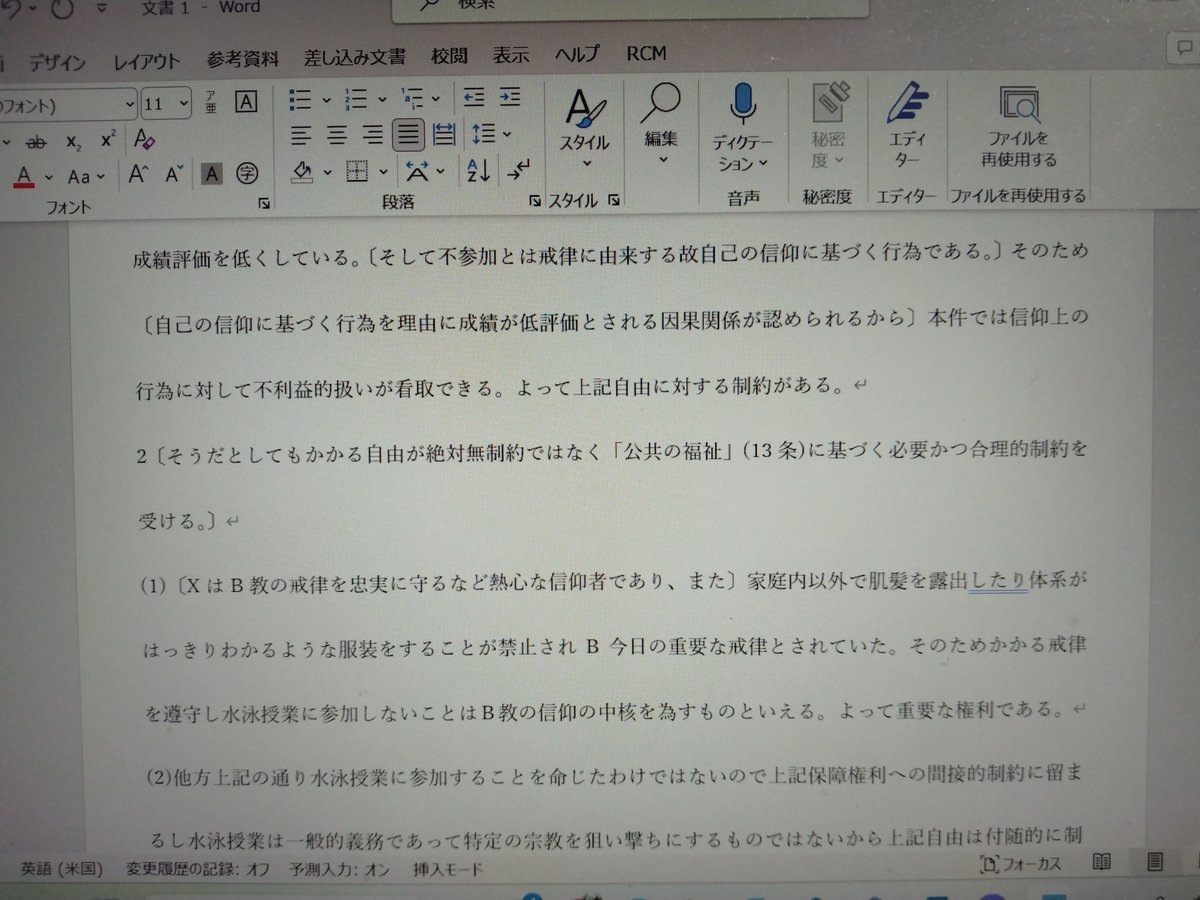

こんなかんじ。ただ、今思うと目的の設定が少しおかしかったかな。目的の設定、というよりも成績評価とかの対象の設定かな。成績評価の方法につき代替措置を採らなかったことの目的が重要であり、っていう書き方の方がよかったかもしれない。

1 問題文を読んでいて

B教という宗教の信者、とでてきてほぼ信教の自由が問題になるのかなって思ってた。重要な戒律で熱心な信者だった、ということからその戒律を遵守することが信仰の中核をなすっぽくて重要な権利と設定するのかなとは予想。ただ、問題となる行為や権利は不満がなんなのかよくわかってなくてまだ確定できてなかった。たぶん宗教的行為の何かだとは思うけれど。

その後、戒律との関係で水泳が参加できなかった、というのを見てエホバの証人剣道履修拒否で確定だなってなる。先に設問を読んだんだけど、水泳授業は必修、ってあってエホバ?とはなっていた。代替措置を採るよう要望していたのは同判例と同じだったけど、どうやらレポートを提出していて受領してくれていたのだが、エホバは全く受領さえ認めてくれなかった事案だったかな。代替措置を採らなかった理由もエホバ判例とまぁよく似てるなぁって思った。

・教育の中立性⇔政教分離に反する→目的効果基準

・真に理由か不明かわからない→個別的に調べりゃいいじゃん

・実施に支障が生じる→エホバは無いって言ってたけど本問は…?1/4か…

・公平性を欠く→一般的義務の免除と平等原則?

の4つがあったけど、これらは全部手段必要性の中で決着をつけることかな。目的ではほぼ争えないでしょたぶんこれ。同判例は教育上の要請からっていってたけど、本問は学習指導要領上必修とされてるし中学校で義務教育課程だから教育上要求される全国一定の水準があるってことから同判例よりも目的は重要とせざるを得ないからなぁ。

2 読み終えてざっと何書くか構成してる段階で

結構エホバの証人剣道履修判例と内容が似ているなとは思った。不満が書いてあったのは大変ありがった(というか特定する手間省けるから時短になる)。

①不満→権利設定と制約の有無

戒律に従っただけなのに低評価を受けたことが不満とのこと。つまり宗教的行為と不利益的扱いってことかな。ただ、成績評価で低評価付けただけで水泳授業に出ろって言ったわけじゃないから制約なし、という反論は一応成り立ちそう。

ただ、学校側の説明で体育の低評価は水泳授業不参加によるって説明されてて、不参加は戒律に基づく宗教的行為に当たることから、宗教的行為と不利益的扱いには因果関係があるって認定しておけば制約は認定できそう。

Xは外国人だから人権享有主体性もあるけど、規範を立てるほどのことはないじゃね?と思った。そもそもこれがメイン争点ではないし、ほぼ明確じゃない?って思ったから。ただ再現答案とか見てるとみんな規範立てて書いてるんだけど…おいおい。

内容は信教の自由の保障の意義から書いて、日本国民であるかを着目してないからってしておいた。人権享有主体性はアドリブで考えながら書いたかな。

②権利の重要性と規制態様、立法裁量

これについては

戒律の重要性→重要(振興の中核)

であまり問題が無さそう。ただ、本問は水泳授業を課しているという一般義務だから、間接的な制約に留まることと規制目的も特定の宗教的行為の禁止が狙いではないといえるから付随的な制約に留まるっていうのが争点になりそう。

これについては不利益の重大性とエホバの証人剣道履修を活用。

たしかに学生身分剥奪ではないけど、高校進学の重要性を論じて高校進学できないことの不利益の重大性へつなげる。そして、学校の説明とXが比較的運動が得意で特例措置の下授業に参加し成績評価を得ていたことからすれば、Xが体育の評価を水泳授業以外の分野で引き上げて3以上にすることはほぼ無理だったということにつなげて、事実上戒律に反する行為を強制させられたに等しいとしてみた。この流れはエホバの証人剣道履修の判示とよく似ていた気がする。でももう少しうまくまとめられた気がする…

あとは裁量があることだけど、これは広く認めるべきじゃないってのを権利の性質と規制態様から認定することになるかな。

➂目的手段へ

目的はほぼ争えないことは確定してるけど、対象設定が良くないね。代替措置を採らなかったこと、まで踏み込んでおかないとイケナイがそれがなされてないと論述がふわふわしている印象を抱く。説得力が薄れてしまう。

手段はまず目的効果基準だけれど、これ規範の理由付けまで示してる余裕あるのか?いや書けたらすごいとは思うけど、流石に理由付けまで求められてるのかなってちょっとは思う。

答案構成につき、なんで宗教的意義を持たないのか、のイメージを持たずに始めてしまったのは良くなかったと反省。手段必要性などもそうだけれど、メイン争点になるところこそその評価に至る過程が特に重要になるっぽいなと今更ながら実感。ここを1・2分くらいで浮かばせられないといけない。あと、具体的事例を通じて考慮要素がどういったものがあるかストックするようにしよう。事前に知識を増やして時短につなげることも大事だな…刑法の判別式・構成要素分析リニア理論がここでも使えるはず。てか使わなきゃ。

メイン争点については評価の過程についても即座に脳内で確定できるように訓練することを心掛けることを今後は意識したいな。

あと、平等原則は一回どう書いたら良いか時間かけていいからこの後考えてみた方が良いかもね…ちょっとただの作文になっちゃってるよ…だめじゃん。

こんなところかな。一応教授に送っていま返却待ち。

3 自己添削してて

今回書き終わるのに合計80分かかっていた。構成10分で終わったのになんでだろうなって思った。ただ、評価のところで色んな分野なんだけれど重複していたり、長ったらしかったりする。メリハリが無いというか。たしかに〔〕で付けてるところ、もしかしたら要らなんじゃね?って思う。

因みに用紙に書いた文字はおそらく3000字くらい。それで70分だから途中考えた時間も含めてるけど大体43字/分という筆力計算になる。んで、〔〕にある文字数削ったりしてみると大体字数は2300字程度。つまり無駄を省いたら55分くらいで書ききれてしまうということだ。メリハリが大事ということだ。そしてその5分で(構成で10分)メイン争点の評価の具体的過程を考えたりすることになるから凡そ15分で構成&メイン争点の評価の具体的過程の確定、の残り55分ですべて書ききるということになりそう。これ検討事項が大きく2つとかあると結構大変そうだな。その場合は10分ですべて終わらせて60分で全部の争点に触れきる。少し薄くても全部に満遍なく触れることをとにかく意識、という作戦になるのかも。

そういえば、Twitterなんかで伊藤塾の答案が叩かれているなんてのを見かける。コンプリート論文答練を採っていて、最初はたしかに、なんて思ったけど、それでも伊藤塾が実績良いのって全ての争点に満遍なく触れてるからなんだろうなって思った(規範立てが長いのか?って思うときも正直あるけれど)。ただ、憲法なんかでは争点になるところ全部書いてるから、配点があるところは満遍なく奪ってくるということになり、全体的に25/50というかんじになって受かってるというカンジだろう。規範の表現云々よりも、具体的事案で問題になるところ、ハイライトをしっかり満遍なくすべて触れて10点なら5点以上奪いに行くということの意識の方が圧倒的に大事なのかもしれない。ただ、全部当てはめで勝負すれば良いということを言いたいわけではないのは先に言っとく。憲法ガールの先生とかも言ってるけどAll Roundで満遍なく検討することが必要なんだろうなって思う(政教分離でどっちの基準使うかとかはちゃんとそこそこ説明することに点振られててもおかしくは無いと思う)。偉そうに言えた立場ではないのですけれどね。

4 終わりに?

こんな感じで書いてたけど、

・事実の評価の過程が長ったらしかったり二重表現になってたり(ただの言いかえになってたり)ってのは無くそう。メインの争点については評価の過程が特に大事になるから事実と評価の橋渡しをどうするかを瞬発的に考えられる程度にすべく、どういったこと考慮してるのかとかを演習を通じて覚えていってしまおう。

・全ての争点には満遍なく触れること。そのためにも論点相互の関係や体系は絶対に見落とさないこと

この2つは今後も意識して演習に臨むべきだろうなって自戒にしておく。

んでは風呂入って寝ます

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?