市場・サービスのライフサイクルを見極め、戦略を考える

サービス提供・商品販売において、常に同じ商品・販促・リピート対策で常に売上が上がる、安定し続けることは殆どありません。

常に経過時間や市場状態によって、戦略・戦術を見直しながら、次の一手を考えていくと思っています。一方で、その「タイミングやどんな市場状態」で「どんな戦略・戦術を取るべき」なのか?を知っていた方が圧倒的に有利であることは確かです。

今回はその「市場状態」や「戦略・戦術」を知るための「ライフサイクル」のお話しです。

ライフサイクルとは何か

ライフサイクルとは、元々、【ライフサイクルとは、人の誕生から死までの過程を円環状の図で表現したもの】という人生を表現したものですが、ビジネスにおいては、「製品ライフサイクル」と呼ばれ、

製品ライフサイクル=製品・サービスが市場に登場してから衰退・退場するまでの一連の流れ

という意味になります。(元々はアメリカ発祥の考え方で退場=0になると考え方でしたが、日本では衰退=限りなく0に近づくという考え方が多いです。)

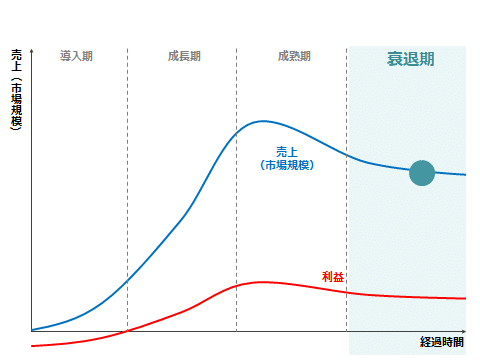

この製品ライフサイクル(以下、ライフサイクルと表記)は、分け方・呼び方などが出典等によって異なりはありますが、大きく以下の4つに分けられます。

1)導入期

2)成長期

3)成熟期

4)衰退期

これら4つの流れを簡単に図式化したものが、

こちらになります。このライフサイクルは市場や業界全体(例えば、居酒屋市場、焼肉市場)に対しても、企業や1店舗の立ち位置を見るものとしても使うため、縦軸が売上・市場規模となっています。

次にこの各期がどんな状態で、どんなことをすべきなのかをお伝えしていきます。

導入期とそのフェーズの戦略とは?

簡単な特徴は、

⑴製品/サービスに認知度が非常に低い

⑵需要量<<供給量

⑶製品/サービスが市場に導入され、売上がゆっくりと成長する

⑷製品/サービスの導入に伴う費用が大きいため収益は無い(少ない)

といったところになります。「製品/サービスが市場に導入に・・・・」という表現で、技術的な新商品/新サービスを思い浮かべがちですが、例えば、地方商圏に都市から初出店する業態・商品・サービスなども同様の事が言えます。

もちろん、この情報社会なので、初出店に関して言えば、商圏のお客様がそれらについてまったく知りえないということはありませんが、初進出の業態であれば〇〇市における市場が形成されたことになります。

さて、この導入期で大切な事はシンプルで、

導入期:商品・サービスの認知拡大

になります。購買や使用の経験がなく、認知度が低く、商品・サービスの良さも全く伝わっていない状況です。

まずは、認知を広げるために、大々的な広告(販促活動)が必要になります。その商品・サービス自体を告知することも大切ですが、その特性・特徴などについても触れていく必要があります。

この導入期においては、市場が未発達で、販促等のコストもかかる為、収益性で苦しい面もありますが、先行者メリットと呼ばれるシェアの優位性や、消費者の先発企業を好む傾向など良い点も見られるため、一概に悪い面ばかりとは言えません。

成長期とそのフェーズの戦略とは?

簡単な特徴ですが、

⑴製品/サービスに認知が浸透し売上・市場が急拡大

⑵需要量>供給量

⑶需要と売上の拡大に伴い収益性が高くなる

⑷市場の拡大に伴い競合も増加

といったところになります。商品・サービスが浸透し、需要が生まれ更に急速に増加することで、市場が拡大するフェーズです。その波に乗って、各社の売上も伸びていきます。

この成長期で大切な事は、

成長期:商品(品揃え)・価格幅・販促媒体の展開、在庫の拡充

になります。需要量が供給量よりも高く、ひどい言い方をすれば適度なものを出せば売れるという状態です。また徐々にニーズの幅も増えてくるため、商品幅や価格幅を広げる事で、多くのニーズ(顧客)を掴み売上を拡大していく必要があります。

また、需要量が多いため、販促媒体を多く(広く)し、広告費を多く掛けることで幅広く顧客にアピールしていくことで売上を急拡大していく事ができます。

また、在庫不足等による売上ロスを避けるために、製造を強化し在庫を拡充して販売量を担保しておく必要があります。

成熟期とそのフェーズの戦略とは?

簡単な特徴ですが、

⑴売上成長・市場規模がピークを迎え、徐々に逓減が始まる

⑵需要量≧供給量から需要量≦供給量へ

⑶需要が多様化、顧客知識も高まり専門性が求められる

⑷競合性も安定から減少へ

といったところになります。売上成長や市場の拡大はピークを迎え、ピークアウトをしていく状態になります。

成熟期では、市場にプレーヤー(企業)、商品・サービスが溢れており、消費者も購買経験、商品知識(≒判断基準)を得ている状態で、ニーズも多様化していきます。

そんな成熟期で大切な事は、

成熟期:専門性の強化、ブランド/ベネフィットの開示・訴求

になります。(当該商品の知見・購買経験がある中で)消費者のニーズも多様化していきます。そのため、例えば、何でも取りそろえている居酒屋よりも、「海鮮が食べたい」「焼き鳥が食べたい」という消費者には海鮮居酒屋、焼き鳥酒場がそれぞれ選ばれやすいといった状態になります。

(個人的には、居酒屋マーケットで、総合型居酒屋チェーンの台頭から専門業態に移行した2000年以前~2010年代の変遷がこのマーケット変化が色濃く出ていて好きです。)

成長期を経て、成熟期には、競合や同業他社は市場に沢山ある状態です。そのため、専門性も含めた自社のブランド(市場内立ち位置)や特徴、ベネフィットなどを定義・見える化し、訴求をしていく必要があります。

またこの時には、ポータルサイトや口コミサイトなどの情報源も溢れているため、消費者は自店舗情報を購買・利用前に確認ができる状態です。

そのため、それを開示・訴求出来ていなければ選ばれにくいという状態を作ってしまう可能性もあるのです。

衰退期とそのフェーズの戦略とは?

簡単な特徴ですが、

⑴売上・市場規模は減少もしくは緩やかに減少

⑵需要量<供給量

⑶市場の縮小に伴い弱者は撤退

⑷利益も売上減少に伴って減少もしくは緩やかに減少

となっていきます。名の通り、市場の減少で、プレーヤー(企業)・消費者ともに撤退をしていくフェーズです。

そんな衰退期で大切な事は、

衰退期:ロイヤルカスタマーと利益の囲い込み

になります。減少・撤退という言葉が常に伴う市場で、新規顧客の獲得は非常に難しく、売上や収益を獲得していくにはいかに既存顧客(ロイヤルカスタマー)との関係性を維持していけるか?が肝になります。

また新規を獲得しにくい、売上が伸びにくいフェーズにおいては、販促施策や商品品揃え、流通経路など収益効率の良いものを選択して、収益確保も併せて考える必要があります。

もっと大きな話で、ここでロイヤルカスタマーを獲得出来ていない=収益源が無い場合は、市場も衰退している事から戦略的に撤退を考え、別事業に軸足を移していくことも考えられます。

このライフサイクルは、企業・事業を大局的に見つめる視点としては非常に重要だと思っています。

この記事の記載以外にも、ライフサイクルが5フェーズ、6フェーズと分かれているものであったり、成熟期の中でも分かれているものであったり、業界/業種/商品/サービスごとに特徴や戦略・戦術の切り口がことなるなど、このライフサイクルという考え方を用いた知識は沢山ありますので是非そちらも見てみて下さい。

業界全体のライフサイクルはもちろん、自社が事業を展開するエリアのライフサイクルによっても取るべき戦略は変わってきますので、この記事をきっかけに考えていただければ幸いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?