ブレインテック・ニューロテック入門ガイド

(最終更新:2023年5月)

こんにちは、東京大学医学部を卒業後、医師かつ脳神経科学の研究をしている紺野大地と申します。

ここ最近、ブレインテックが盛り上がりを見せています。

2つほど例をあげると、

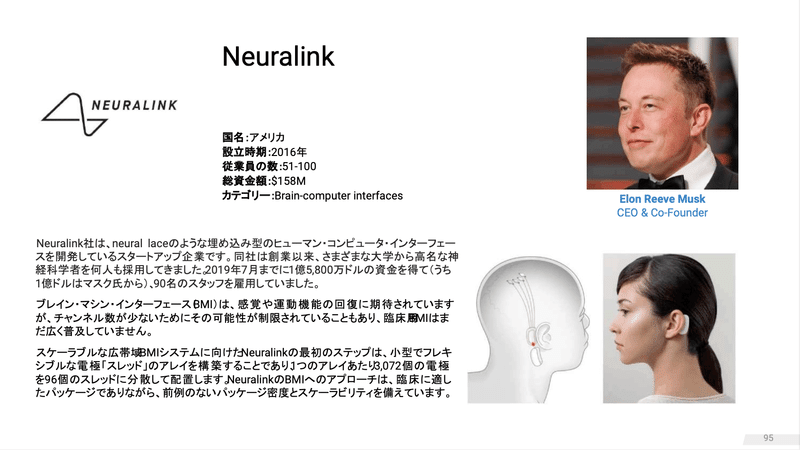

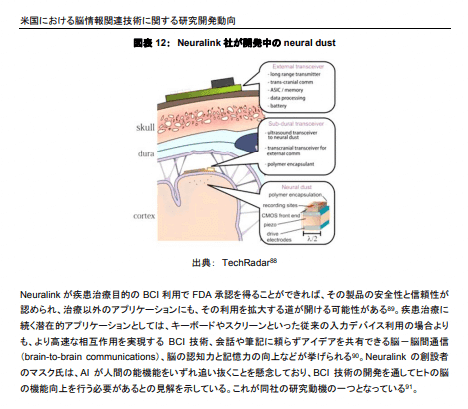

・イーロンマスクの立ち上げたNeuralinkが、「サルが念じるだけで卓球ゲームをプレイする」ことを実現した(2021年3月)

・カテーテル型脳デバイスを用いるSynchronが、「念じるだけでツイートをする」ことを世界で初めて実現した(2021年12月)

などがあります。

また、三菱総合研究所によるとブレインテックの市場規模は2024年に5兆円規模になり、その後も伸び続けると考察されています。

脳と宇宙は人類に残された最後のフロンティアとも言われており、個人的には「ネクストGAFAはブレインテック分野から現れる」と期待しています。

そこでこのnoteでは、「ブレインテック・ニューロテックに興味がある人」が「この分野の最先端を体系的に俯瞰する」ためにどのようなステップを踏めば良いのかについてまとめたいと思います。

補足1

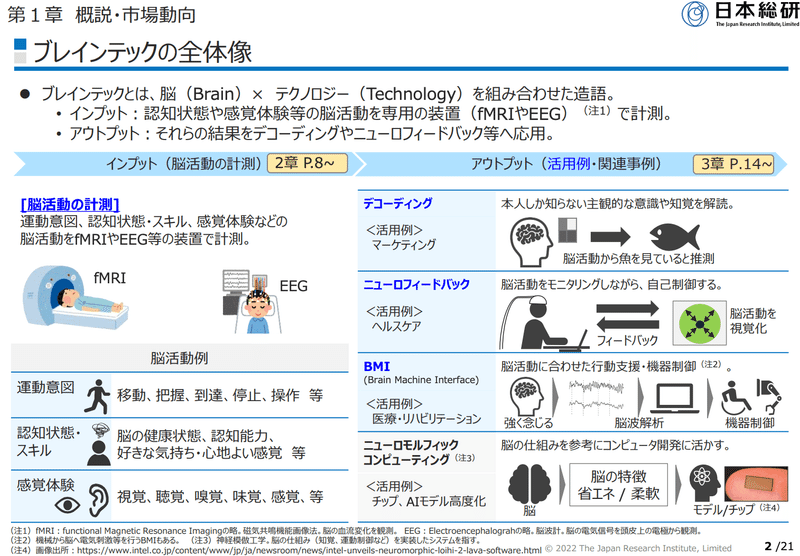

ブレインテック(BrainTech)とは、「脳(Brain)× テクノロジー (Technology)」からなる単語であり、脳神経科学とテクノロジーを組み合わせた技術を意味します。

また、ブレインテックという単語を用いる場合には、「アカデミアの成果の産業応用」が意図されている場合が多いように思います。

補足2

似た言葉として、「神経(Neuro-)× テクノロジー」からなるニューロテック(Neurotech)があります。

これらの違いは、「ブレインテックは脳だけを対象とする」のに対し、「ニューロテックは脳だけでなくその他の神経系(脊髄や末梢神経など)も含む」点です。

とはいえ、ブレインテックとニューロテックの指すものは重なっている部分も多くあります。

以降このnoteでは、ブレインテックで統一して表記します。

補足3

日本ではブレインテックという呼び方が一定の市民権を得ていますが、海外ではニューロテックという呼び方の方がメジャーです。

補足4

このnoteでは「神経科学の学問的な学び方」ではなく、神経科学の産業応用であるブレインテックについて扱います。

学問として脳神経科学を学び始めたい人は、本noteと対になるこちらのnoteをご覧ください😊

では、具体的な内容に入っていきましょう!

ブレインテックの最前線を理解するためには、以下の4つの情報源をおさえることが重要だと思います。

1. 一般書

2. インターネットサイト

3. インターネット上の資料

4. 学術論文

それぞれ解説していきます。

1. 一般書

「ブレインテックについて知りたい」という人は、まず一般書で業界の全体像をつかむのが良いと思います。

以下に、おすすめの3冊を挙げます。

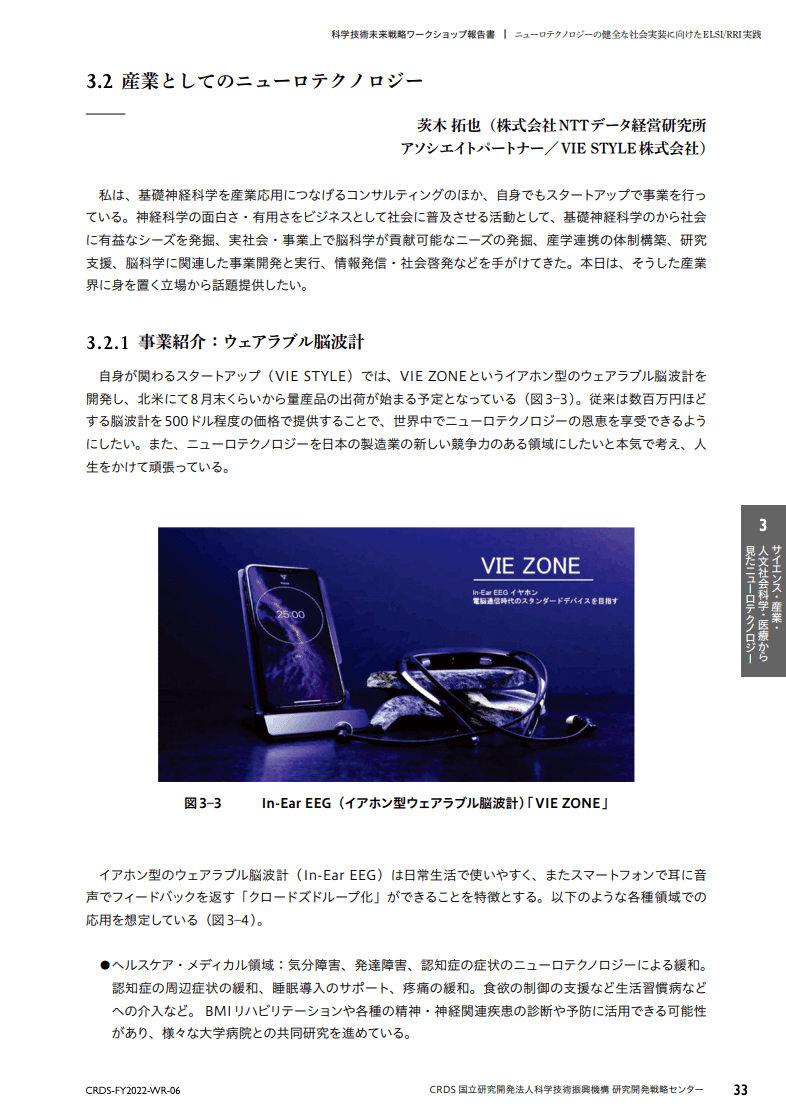

ニューロテクノロジー ~最新脳科学が未来のビジネスを生み出す(茨木拓也、2019年)

NTTデータ経営研究所で神経科学の社会実装に取り組む茨木さんが書いた一冊。

マーケティング、コミュニケーション、医療・ヘルスケアなどの様々な分野の豊富な事例を挙げながら、脳神経科学の知見をビジネスに応用するための道筋が記されています。

「脳神経科学の知見をどう産業に応用するか」を、最前線の現場で得た知見をもとに記した素晴らしい一冊だと思います。

(私が本を書く際にも、この本を非常に参考にさせていただきました。茨木さん、ありがとうございます!)

ブレインテックの衝撃 ――脳×テクノロジーの最前線(小林雅一、2021年)

ブレインテックがもらたす未来について、特にイーロン・マスクが立ち上げたNeuralinkやBMI(Brain Machine Interface)に焦点を当てて記された一冊であり、ブレインテックの光の部分だけでなく、影の部分についても考察している点が特徴。

「脳のハッキング」のように、ブレインテックが悪用されれば極めて悲劇的な結果を招くことは確実であり、危険性についても事前に熟慮しておく必要があると思います。

脳と人工知能をつないだら、人間の能力はどこまで拡張できるのか 脳AI融合の最前線(紺野大地&池谷裕二、2021年)

3冊目には、2021年12月に発売となった私の本(池谷裕二先生との共著)を挙げさせていただきます。

手前味噌で恐縮ですが、ブレインテック分野を俯瞰した現時点で最も新しい本だと思います。

ブレインテックのみならず、脳神経科学のアカデミックな部分も含め「現時点での脳科学、人工知能研究の最先端はどこにあるのか」を一冊で理解できる内容になっています。

ぜひご一読いただければ嬉しいです😊

追記:ブレインテック・ニューロテックに限らないおすすめ本を以下のnoteで取り上げているので、興味のある方はぜひこちらもご覧ください😊

2. インターネットサイト

ブレインテックを体系的に理解するには一般書が優れていますが、インターネットからも多くの情報を手に入れることができます。

以下では、インターネット上のサイト3つを紹介したいと思います。

ニューロテック(ブレインテック)とは(株式会社アラヤ)

株式会社アラヤのリサーチャー濱田太陽さんらによるニューロテック・ブレインテックの紹介記事。

基本的な情報から活用領域まで、コンパクトでありながら十分な情報がまとめられています。

ニューロテック・ブレインテックに興味がある人がまず読むべき記事だと思います。

NeurotechJP

日本でブレインテック・ニューロテックの情報を最も扱っているメディアは、間違いなくNeurotechJPだと思います。

実際の研究者へのインタビューから「ニューロテックのキャリアのために何を学ぶべきか?」という記事まで、ブレインテックの最新情報を知りたければ必見のサイトだと思います。

ブレインテック・コンソーシアム

ブレインテックの普及を目的として藤井直敬先生らによって設立された組織。私はアドバイザーとして関与しています。

定期的に勉強会やイベントを行っているほか、公式FAQとして「ブレインテックとはどのような概念なのでしょうか」、「ブレインテックで何ができますか?」などの質問への回答がなされているので、ブレインテックについて学び始めたい場合には非常に参考になります。

(私もFAQ作成に協力させていただきました。)

3. インターネット上の資料

また、インターネット上には無料で手に入る素晴らしい資料も多くあります。

以下では、無料で手に入る8つの資料を紹介したいと思います。

(タイトルをクリックすると各ページに移動します。)

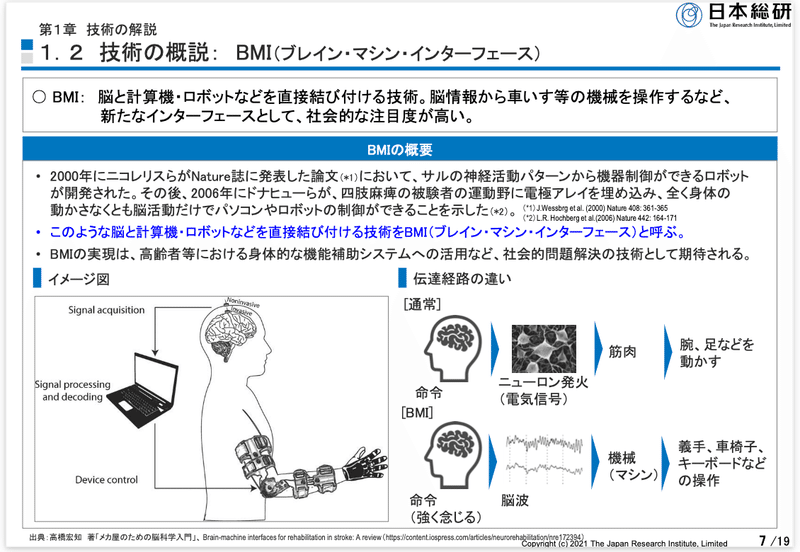

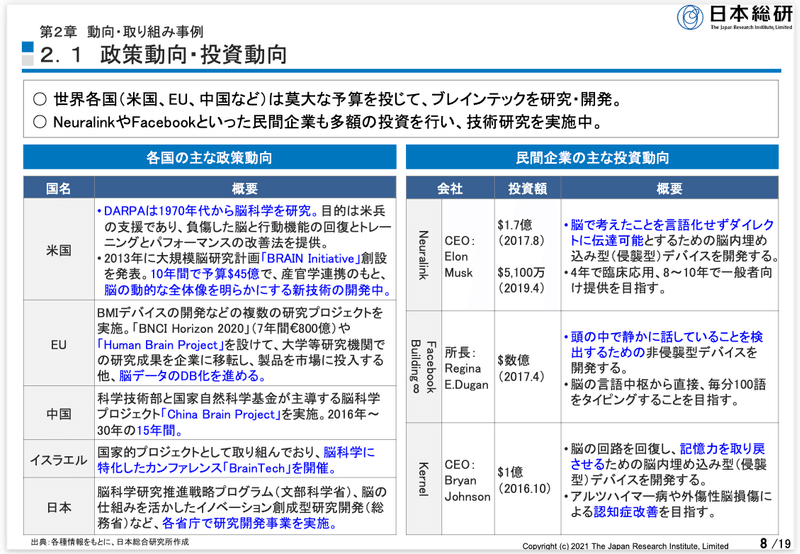

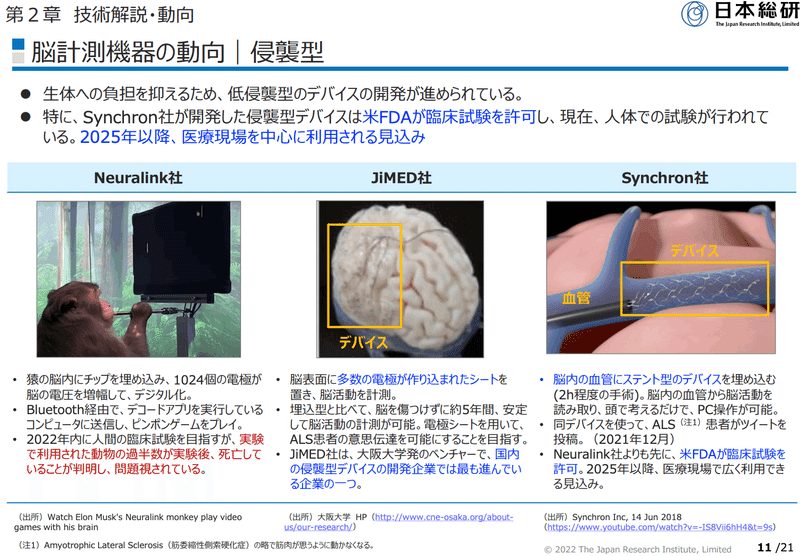

ブレインテックの概説と動向(日本総研、2021年版&2022年版)

ブレインテックが盛り上がりつつある背景から基礎技術、各国の動向までを概観できる素晴らしい内容だと思います。

このレベルの資料を無料で手に入れることができるのは、本当にありがたいです。

ブレイン・テック ガイドブック (ブレイン・テック ガイドブック作成委員会、2022年)

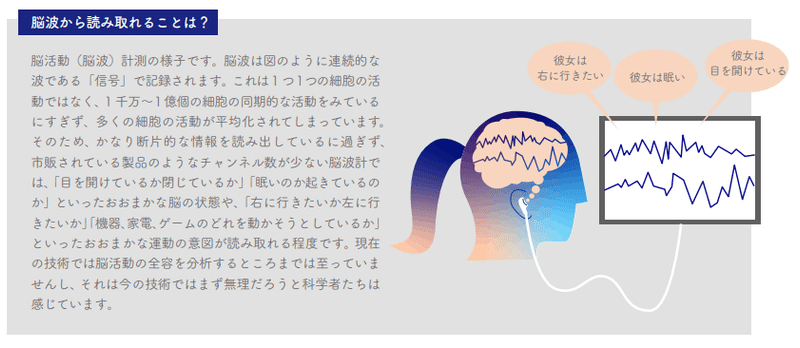

アラヤ金井亮太先生率いるムーンショットプロジェクトから発表されたガイドブック。

ブレインテックについての正しい知識や、現状の技術や課題がエビデンスベースでまとめられている。

「実際のところ、脳波からどこまで読み取れるのか?」

「安全性はどうなのか?」

「製品開発において注意すべきことは何か?」

などがエビデンスベースでまとめられており、ブレインテックに興味がある人は必読だと思います。

ブレインテック白書(ブレインテック・コンソーシアム、2021年)

上で紹介したブレインテック・コンソーシアムによるレポートで、Neurotech Analytics Reportの翻訳版。

ブレインテックの歴史、各分野の概要、企業マップなどを含んでおり、こちらもブレインテックの概要を把握できる資料となっています。

(作成に協力させていただきました。)

Neurotechアナリティクスレポート(NeurotechJP、2021年)

上で紹介したメディアNeurotechJPによるレポートで、こちらもNeurotech Analytics Reportの翻訳版。

上記のブレインテック白書との違いは、ブレインテック企業約200社について、各社スライド1枚で概要をまとめている点。

業界の概要だけでなく、それぞれの企業について知りたければこちらもおすすめです。

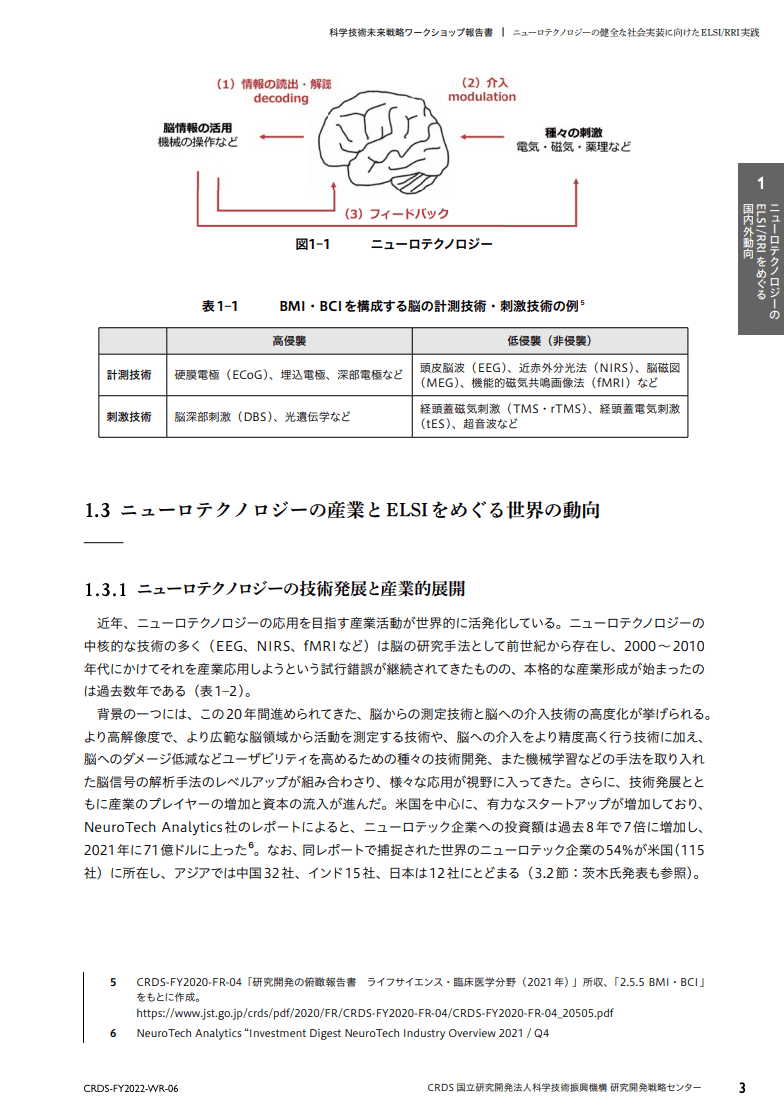

ニューロテクノロジーの健全な社会実装に向けた ELSI/RRI 実践 (研究開発戦略センター(CRDS)、2022年)

ブレインテックのうち、特に倫理的・法的・社会的課題(ELSI: Ethical, Legal and Social Issues)に重点を置いてまとめた報告書。

主要国における研究開発の動向や、この先どのようなルールを整備していくべきかについての提言など、この分野に関わる人は一度目を通すべき内容となっています。

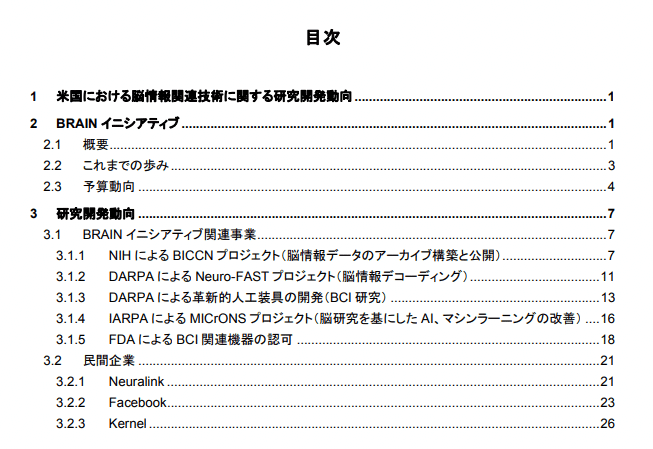

米国における脳情報関連技術に関する研究開発動向(情報通信研究機構、2018年)

アメリカの主要な脳神経科学プロジェクトについて取り上げた資料。

なかでも、アメリカの国家的プロジェクトBRAIN Initiativeについてもまとめられており勉強になります。

さて、以下2つはブレインテックではなく純粋にアカデミアに関するレポートですが、脳神経科学に関する非常に優れた資料なのでここで紹介します。

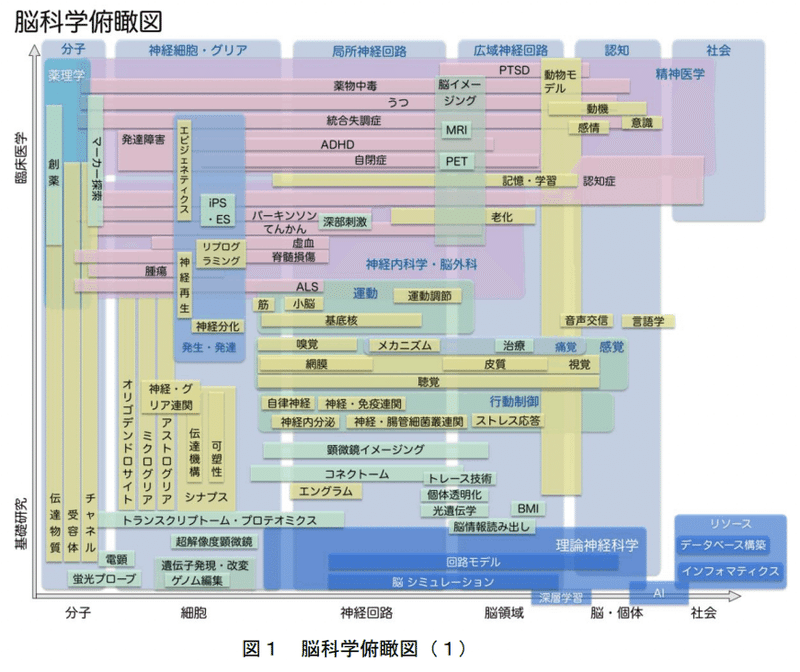

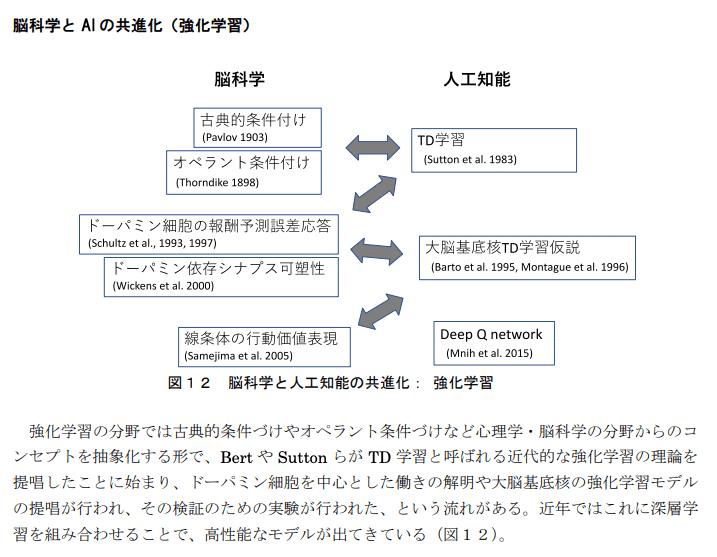

ドライ・ウェット脳科学(科学技術振興機構、2020年)

理論系(ドライ)と実験系(ウェット)の神経科学の現状と課題、未来についてまとめてある資料。

神経科学における学部・大学院・研究者教育についても考察してある点がユニークで、研究者を目指す人にとっても参考になると思います。

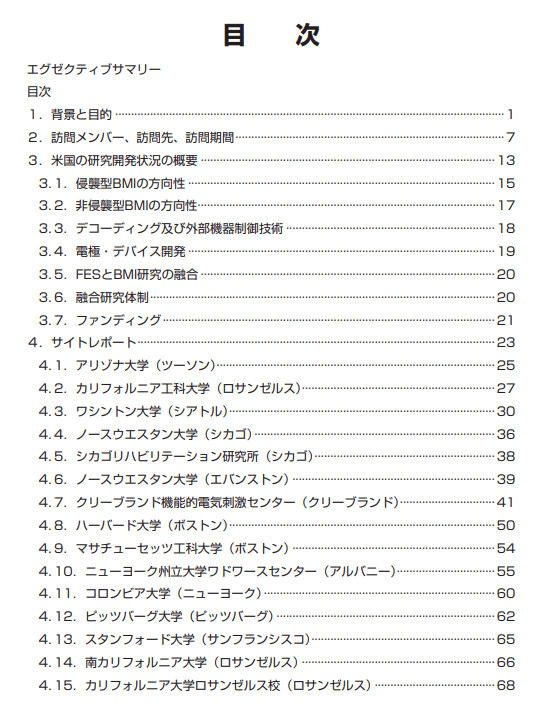

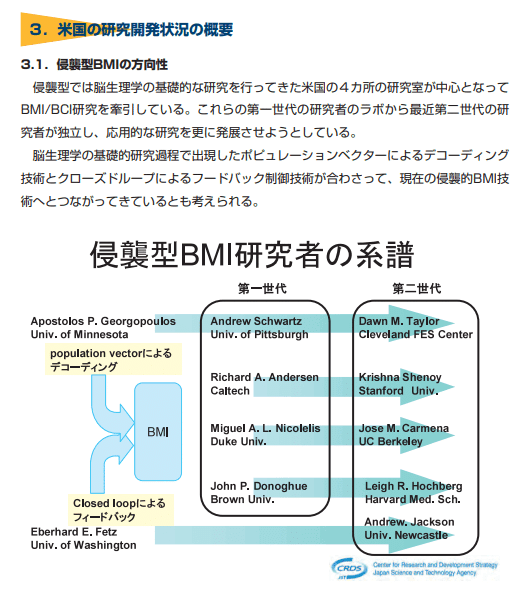

G-TeC報告書「ブレイン・マシン・インターフェース」(科学技術振興機構、2007年)

少し古いが、BMI(Brain Machine Interface)に特化した報告書。

アメリカにおける主要大学の取り組みが網羅的にまとめられており、各大学が当時どのような方針でBMI研究に望んでいたのかが分かり勉強になります。

4. 学術論文

ここまで到達することができれば、ビジネスにおけるブレインテックの理解には十分だと思います。

さらに深くブレインテックの最前線を知りたければ、情報源は学術論文になります。

ブレインテックは神経科学(Neuroscience)という学問領域に含まれ、この分野の主要な雑誌としてCNS3誌(Cell, Nature, Science)+ Nature Neuroscience, Neuronなどが挙げられます(他にも色々あります)。

私はRSSリーダー(Feedlyなど)を利用して、新しい論文が出るたびに通知が来るようにしています。

また、本当に最新の論文はまずbioRxivに載ることも多いので、こちらもチェックする価値があります。

(bioRxivは査読がされていないので、内容の真偽を見極める能力が必要になります。)

私自身、読みはじめの頃は英語論文を1本読むのに数時間かかりましたが、現在はDeepLやReadableなどがあるので初学者でも半分くらいの時間で読めるかもしれません。慣れてくると〜30分くらいで読めるようになると思います。

(とはいえ、原文を読めるだけの英語力は当然必要です。)

「論文管理はPaperpile + Readableが最強」です。

— Daichi Konno / 紺野 大地 (@_daichikonno) May 3, 2023

1. Paperpileでワンクリックで論文登録

2. Readableでワンクリックで翻訳&登録

3. Paperpileで論文を読む&クラウドで全デバイス同期

このスタイルにより、圧倒的に生産性が上がりました。

後日noteで詳しくまとめます! pic.twitter.com/5EmXsr6wQ3

とはいえ、研究者でもないのに英語で発表される最新論文を日々追い続けるのは大変だと思います。

そのような人のために、"BrainTech Review"というメールマガジンを月3回発行しています。

脳や人工知能に関する最新研究と、それをどう産業応用し得るかについての独自の考察をいち早くお届けしているので、興味のある方はぜひご登録いただければ嬉しいです😊(初月無料です!)

おわりに

最後まで読んでいただきありがとうございました。

私は神経科学やブレインテックの可能性を信じています。

ブレインテックの発展により実現可能なこととして、例えば念じるだけで他人とコミュニケーションを行い、睡眠・食欲・やる気・記憶力を自在にコントロールできる未来が訪れるかもしれません。

さらには、私たちが感じる世界は究極的には脳の活動に過ぎないことを考えると、五感や痛み、幸福感のコントロールなど、ブレインテックには無限の可能性が秘められていると思います。

他の分野を見渡すと、アカデミアの知見の産業応用において人工知能は大きな成功例だと思います。

人工知能業界は、アカデミックな成果がビジネスに活かされることで人とお金の流動性が上昇し、結びつきが非常に強くなっています。

私は、神経科学やブレインテックの分野でもこのような未来を期待していますし、きっと実現可能だと信じています。

そして、そんな明るい未来の実現に貢献できるよう、これからも研究と情報発信に励んでいきたいと思います。

神経科学・ブレインテックやろうぜ!

お仕事(取材・講演など)の依頼は、 media.daichikonno@gmail.com までお願いします。

全てのメールには返信できないこと、個人的な相談にはお答えできないことをご了承ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?