私の中の「信仰」

私はいつしか、「私」を捨てることになった。

「なんで、胸の下に線があるの?おもしろい。」

小学校のプールの授業の時間に言われたこの言葉を、十数年たった今でも、鮮明に思いだすことができる。

それは、初夏盛りの午後だった。お昼休みのあと、水泳の授業のために水着に着替え、プールサイドに集まって整列していた時のことだ。

この発言をした同級生は、きっと面白半分で言ったことなのだろう。

ただ、私にとっては、今でも残る《心の刻印》として、この言葉が機能していることを否定することはできない。

「なんで?って、なんで?」

「だって、他の奴には無いじゃん?」

それ以上のやりとりを思い出すことはできない。

しかし、たしかにその時、この言葉は私の身体に刻み込まれたのだ。おそらく、一生消えることのない事実として。

私はそれ以来、他人に体の一部を見られたり、触わったりされることに、全くではないとはいえ、嫌悪感を覚えるようになった。

その嫌悪感を確かめる行為はだいたい試した。やはり、嫌悪感は消えることがなかった。試しながら、その回数が増えるにしたがって、この嫌悪感は幻想なのではないか、と思うようになったが、やはり肝心な時に、あの出来事が頭をよぎってしまうのだ。

いろんな事実の前後を区別するような出来事は、たしかにあるだろう。

私の胸の下の線について同級生に言及されたという事実は、まさしくそれ以前とそれ以後を区別する出来事となった。

そして、それが今感じる嫌悪感の元となっていることは否定できない。

けれども、なぜ私はそう「感じている」のだろう。

好奇心にも似たこの感情は、そのように「感じる」対象について、思考を繰り返すことを命じた。

しかし、いくら考えたところで、分かりやすい答えが出てくるわけでもなく、わたしは過去にそのような発言をした同級生を、殺したいほど恨むことで、どうにか折り合いをつけている。

私は切実に、面白半分であの発言をした彼に、「消滅してほしい」と願っている。

しかし、いくら願ったところで、それが叶うことは無い。

私は、「願った」。

彼の消滅、ひいては《彼の言葉》の死を。

言葉が頭によぎるたびに、恨み、願い、恨み、願い、恨み、願い、恨み、願い、恨み、願い、恨み、願い、恨み、そして願った。

終わりのない恨みと願望の円環の上を、私は知らず知らずに浮遊していた。

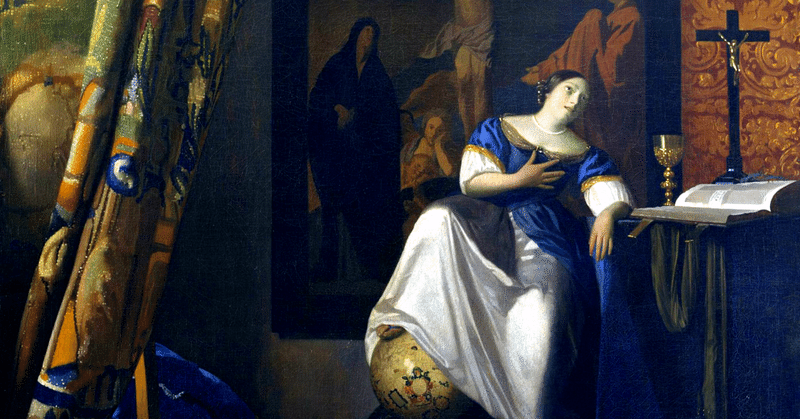

この恨みと願いは、私の「信仰」だ。

「信仰」をしたいから、恨みと願いを繰り返してきたわけではない。

けれども、たしかに私の中の恨みや願いとは、「信仰」として機能していることを、自己実現的に証明しているのだ。

「信仰」するたびに、過去の事実が色濃くなっていく。

「信仰」するたびに、それが絶対になっていく。

「信仰」するたびに、それが神になっていく。

「信仰」するたびに、それは見えなくなっていく。

「信仰」しなくても、「信仰」できるようになっていく。

私自身が何を考えているのか、わからなくなっていく。私が、どんな事実を持っている存在なのか、わからなくなっていく。なにかを「信仰」していたことさえも、わからなくなっていく。どんどん、私が少なくなっていく。どんどん、私自身が消滅していく。

気付いたら、私の周囲には、「私ではないもの」であふれていた。

誰の「私ではないもの」なのだろうか。一つ言えることは、ここには「私」はいない、ということのみだった。

「私」でいるために、彼を殺してやりたい。

「私」でいるために、過去の事実の「信仰」を止めたい。

このように「私」もいつしか、さらに「私」自身を捨てることとなるのだろう。

何かを欲し、その上を浮遊し、そのような「信仰」し続けるかぎり。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?