内水面の制度問題とは??

前回の記事で、内水面の釣り(川釣り)の可能性は十分高い、釣り人も増えるし、環境もよくできる、という話を書きましたが、実際そのポテンシャルが発揮できていません。

いちばん最初の記事で、内水面(川、湖、沼。この後は内水面、または川でまとめてしまいます。)は資源管理が必須、という話書きました。

人間の数が増えて技術も上がったので、制限つけたり増やしたりする努力しないと、すぐ魚いなくなっちゃうよ、という話です。

いまや海でも資源管理の必要性が言われ、まずマグロの釣りに関して規制がかかるようになりました。今後魚種範囲が増えていくと思いますが、そのずっと昔から内水面に関しては資源管理必須と言われており、そのために内水面漁業協同組合に、増殖義務=対象の魚を増やす義務、を負わせています。

今の日本の制度だと、漁協がないと後は釣り放題の場所になって制限がかからないので(正確には都道府県の規制がありますが、誰も見回っていない)、漁協がうまくまわらなくなったら、たちまち釣れる場所がほとんどなくなるようになり、特定の人だけ知っている秘密の場所が少しずつ残るだけ、という形になるでしょう。

唯一と言っていい資源管理主体の内水面漁協は、お金が回っていない?

では、その内水面漁協というのはどういう状況か、ですが。

以下は内水面漁協の一部のデータではありますが、

左の図は縦軸が遊漁料収入、横軸が種苗費・増殖費。

右の図は縦軸が遊漁料+賦課金・行使料収入、横軸が種苗費・増殖費。

(遊漁料:一般の釣り人が内水面漁協管轄で支払っている遊漁券代

賦課金・行使料:内水面漁協の組合員が漁協に払っている年間の支払い

種苗費・増殖費:稚魚・成魚の仕入れや、放流に係る人件費)

橙色と白色の斜めの境界線が 収入 - 増殖に係る費用(いわゆる粗利益) が 0円になるライン。

釣り人からの遊漁料だけだと、粗利が0円以下!!

組合員入れて、±0円に近い、という形だったりします。

もう一つ、以下は同じ観点ながら、アユ(天然遡上無し)と渓流魚で分けた、水産研究・教育機構 水産技術研究所の中村氏の論文データ。

これも似たような傾向ですね。ただ、天然遡上無しのアユは0円以下、渓流魚の方はそこそこ、となっています。

普通の経営の観点だと、売上ー売上原価=粗利益 (小売りだったら売上ー仕入 のようなイメージ)。

その粗利益から、そこで働いている人の人件費や事務所経費等販売管理費を引いたものが営業利益として利益残る、という形。

でも、びっくりなことに内水面漁協は結構な割合で以下のように、粗利益時点で0円以下で、補助金や他の事業収入(飲食店や養殖魚販売、キャンプ場等)で黒字に出来ている、というところがほとんど。ダム補償や、他の事業収入がなかったりするところは、職員もおらず、地元のご年配の方々がボランティアで魚を放流しているという。。

内水面漁協って、遊漁券の収入で成り立ってるんでしょ?と思われてた方も多いのではないかと思うのですが、これが実態です。

あれ?では資源管理している主体いるの?となると、内水面の漁協はどんどん数が減っているので(10~20漁協/年のペース)、どんどん管理されている場所が減っています。

そもそも、内水面漁協の経営には、以下のように水産の能力(川の魚のことが分かっていること)と経営の能力(収支がしっかり回せること)が必要で、それにはそれなりの経験年数と、しっかりそこに時間かけていく必要があるのですが、そもそもお金が回っていないので専任で人もつけられず、漁協経営出来なくなり、解散していく漁協がたくさんあります。

今うまくいっているところは、組合長が長年川と向き合って漁協経営されているところか、水産のわかる職員が長いこといて漁協経営できる状態になっているところかの何れかで、それ以外は経営悪化の一途だと思います(これはデータないですが、多分データと状況突き合わせると納得の状態になるかと)

基本的には、組織が自立的に漁場管理の専門家を雇えるだけの収益構造になっていない(地域力の善意・偶然頼みの運営)、というのは主要な問題点の一つ。

そもそも内水面において「経営」が難しい「組合」という制度

2点目。私個人としては実は根本問題だと考えている点としては、内水面において漁業協同「組合」にのみ「増殖義務」と「遊漁料徴収権」といった経営必要な事を任せている制度自体にある、と考えています。

(ちなみに、先に伝えておくと上記はマクロ視点の話であって、個々の内水面漁協としては組合長が長年川と向き合って漁協経営されているか、水産のわかる職員が長いこといて漁協経営できる状態の漁協はうまくいかせているところ色々あります。ただ、そのような体制になっているところは稀だ、ということに問題があるということです。)

今の内水面漁協は、全般としては

・組合員のなり手がいない

・遊漁収入、組合員収入共に減少

・経営が上向いても理事の報酬も上げられない

と、色々漁協存続のための有効な手が打てていません。

有効な施策がないのか、というと、全然そんなことなくて、例えば振興策として色々な成功事例を集めて以下のような提言あります。

私たちClearWaterProjectとしても、つりチケ導入頂いた漁協の一部と、例えば

・釣り人呼び込み ・新規組合員確保 ・漁協の味方を増やす

・運営コスト削減 ・新しい資源管理 ・遊漁料徴収率向上

・電子遊漁券の導入 ・漁協経営サポート/コンサルティング導入

みたいなこともやっていますが、URLの振興策や、上記のようなサポート等も、すべて 漁協の判断/実行 が基本になります。

ただ、上記のようなことを実施することに、漁協構成員個人にインセンティブは、無い、のです。

世の中色々な組合がありますが、協同組合は本来「組合員」の事業を支援・助成するためのものです。農協(JA)や海の漁協等、色々協同組合ありますが、現在の内水面との違いは、個々の組合員が生計を立てる仕事として関わっているか、という点があります。(農協は農業事業者だし、海も漁師で船出したり養殖したりしてます)。

これはまた別の記事で書きますが、内水面は養殖組合以外は、2022年現在すでに職業漁師は日本中ほとんどおらず(1000人はいない。数百人?)、兼業でもかなり少なく(遊漁券販売店としてはあるが漁師としてではない)、組合員のほとんどが地域の「遊漁者」=釣り人 だということです。

個々人のインセンティブ=頑張る理由、が無く、組合という多人数で物事を決めることが基本の組織だと、以下のようになります。

何か新しく人を呼び込んで収益を増やし組織が回るようにしようとしたとしても、誰かが反対意見出すと、波風立てるほどの理由がないのでやめておこう、と。

例えばあまごの養殖場があるので、放流以外にも料理店も併設したら人も来てもらえるし収入にもなるから料理店を作ろう、と考えて、その初期費用に2000万円いります、という事例。これを理事会に諮ると、誰かが「それで失敗した場合に誰が責任とるんだ!」と言うと、だれも責任とれないし、うまくいっても漁協は良くなるけどその時の理事にうまくいった収益が入るわけでもない(説明もしにくいし特定の人に報酬を上げると、組合員のための組合、の前提が崩れるし、地域でもいい顔されない)。

そうなると、一旦おいておいてもうちょっと考えてみるか、と流れてそのままになり、数年すると提案者もいなくなって案自体が消える。

一つの事例ですが、こんな話が数百の漁協のいたるところで起こっているわけです。

こういった事例でうまくいくパターンは、

・地域のため、強い思い入れがあり、批判覚悟で進む勇気のある人が組合長である

・職員が長期勤務で優秀で時間をかけて調整

・すでに提案者やその周囲が関連事業をやっていて、そういう事業があるとより地域にも自分にもお金が回る可能性があるインセンティブある状況

あたりで、結構限定されています。

資源管理主体である内水面の漁業協同組合に「のみ」、収支を扱う「経営」を担わせていること自体に無理があるのでは?

全国内水面漁業協同組合連合会 が 機関紙ぜんない という季刊誌を発行していて、その中で全国の内水面漁協の経営を研究されてきた国立研究開発法人水産研究・教育機構 水産技術研究所 の中村氏がその季刊誌の連載記事の 「内水面漁協 第9回」で、

漁協の方々を対象に講演する機会が多いのですが、講演後の質問の時間に、「冷水病のせいでダメだ」、「カワウのせいでダメだ」、「外来魚のせいでダメだ」、「工事のせいでダメだ」、「山の環境が悪くなったせいでダメだ」という声をよく聞きます。「よく」どころではありません。「毎回」のように聞きます。

という記載があります。つりチケで全国の漁協を回る中で、同じような感触を非常に多く感じてきました。

でも、これは個々の地域の漁協の方々が悪いのか、という話だと思ってます。

事実として上記引用のような問題はあるのは確かでしょうが、自分事ではなく、必死でないからそんな他のせいでいられるのだと思います。(自分事だったらその状況で何とかするしかないので)。

色々現場で話を聞き、色々調べて行った中で、自分事でない制度なので、正直仕方ない反応だな、と感じてます。

川の資源管理主体は必要。

でも唯一(都道府県は正直管理権限あるけど管理していないので実態として)の資源管理主体である内水面漁協は上記のように制度問題でこのままでは減っていく一方だし、うまいこと運営が難しい。

「漁業」協同組合なので、「観光」資源の観点で活用難しい

3点目の問題点。川の魚資源は、「漁業」の法律で定められていて、「観光」観点がそもそも無い、という話

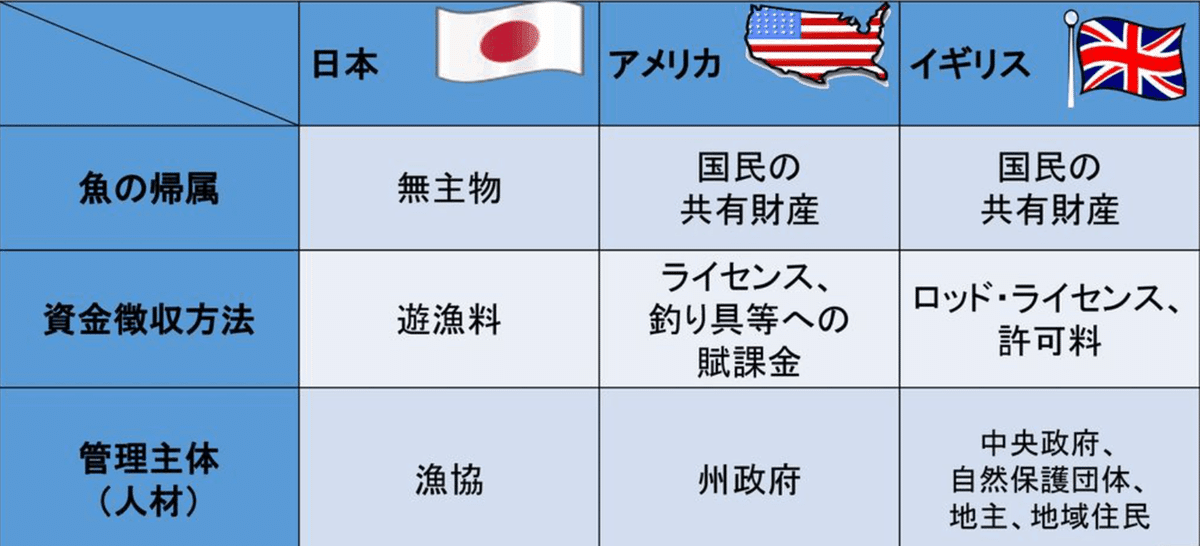

川、海含めた魚の帰属に関しては、以下参考。

上記の通り、日本の魚の帰属は「無主物」、管理主体は「漁協」で、国民共有財産で行政が実質管理までしているアメリカやイギリス(他ヨーロッパ諸国もそうらしいです)とは異なります。

で、管理主体が漁協なので、法律も漁業に関する農林水産省管轄で、

①漁業法(1949年/昭和24年)

②水産業協同組合法(1948年/昭和23年)

③水産資源保護法(1951年/昭和26年)

④水産基本法(2001年/平成13年)

⑤内水面漁業の振興に関する法律(2016年/平成28年)

(内水面漁業の振興に関する法律 以外は海面と内水面両方を内包)

といった法律で管理されています。(このへん専門家ではないので、他関連法案あれば教えてください)

また、国の資源の管轄範囲は以下のようなイメージです。(これも今までの経験からの把握なので、もし指摘事項あれば教えてください)

釣り、は「遊漁」で「レジャー」であって、「漁業」という生計立てるための手段ではなく、「観光」に類するものなのですが、今の川の魚の扱いに関し、そもそも「観光」のために扱う法律がないのです。

(問題の一例として、行政の方は例えば「漁業制度例規集」という過去の解釈事例が載っている本を元に判断するらしいのですが、その中に

第八章内水面漁業

第百二十七条(内水面における第五種共同漁業の免許)

【水産動植物の増殖義務】

(二五五)漁場計画及び漁業権行使規則等に関する問答集送付について(昭三八、一、三〇)六七二

観光を目的として釣り堀式利用方法をするものは、たとえ稚魚放流等の増殖を行なう場合であっても第五種共同漁業権の免許はできない。

法律専門家曰く、URL先の項目番号はズレがあるらしいです。

という過去解釈があり、そもそも自然河川を釣堀式利用で観光目的にする場合は、漁協免許出来ません、という解釈です。

実際一部管理釣り場的に使っているところもあるし、今や都市部からやってくる釣り人が魚を獲っていくかなりの部分しめる状態のところが多いし、放流義務で養殖魚放させていて自然河川も大きな釣り堀とあまり変わらないのに、どういうことでしょう?と。実態と合っていないところを法だから、と色々見て見ぬふりしつつ、新しいことは断る理由になっている一つの事例文)

今色々観光的に使われているところは、グレーなところを各自治体担当者や権力ある人通してごにょごにょされてきた結果なところが大体だと思いますが、本当はごにょごにょせず、積極的に行政側でも地域の資源活用を支援出来る様な制度体制が重要だと思います。(せめてやれることを前向きに一緒に検討してほしい。民間は自分たちのお金は自分たちで稼ぐ必要があるので、行政に訪問する時間もタダじゃなく自分たちの稼ぐ時間を削ってきているのです、というのを最低限理解してほしい。この行政守り体制状況もまた別の行政制度・運用の問題だと思ってますが。。)

まとめ

①資源管理とお金を回せる人を配置できないようなお金の回り方問題

②内水面現状にて、投資的意思決定が非常に難しい組合制度に「経営」が必要なことに担わせて代替がない問題

③お金が回り実態利用の大部分となっている「観光・レジャー」の観点がそもそも法律に入っていない

そのため、根本的な法制度、行政の解釈変更、運用変更が必要、と考えています。

というか、私の中では対応必須で、この根本を見て見ぬふりしてきたから今の凋落がある、と思ってます(個々人で想い持ってやってきている方々がいるのは承知であえて書いておきます)。

大病抱えた人に対し、応急処置としての薬と、根本治療の生活習慣や手術対応等が必要なのと同様、直近の出てきている問題に対して予算つけることはいいと思いますが(カワウ対応、放流補助等)、法や解釈・行政運用問題を放置していたら直近マシになってもまた病気ぶり返すだけです。

ただ、行政の中の人も、あくまで法に従った実行があくまで主であること、上記改善のためのチーム編成・人アサインもなく、その要望も国会議員などから上がっていない状況で動きにくいのもよくわかるので、回りくどいですがこんなところで書き込む地道活動始めてます。

リツイート、自分なりの問題意識発信、各種メディアでのテーマ記事、近隣の政治家や漁協との議論共有、影響力あるメディアや議員・漁協への紹介等々、色々社会的に動きが見えるような動きをそれぞれがしてほしいな、と願ってます。

次の記事では、そもそも何故今のような制度になっているのか、内水面漁業制度制定の背景を自分なりに調べた内容を記事にしたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?