実践して分かる自走する組織デザインの難しさ-導入篇-

はじめに

この記事は「自走する組織を作るにはこれが最高!」「自走組織はこう作れ!」といったフォーマット型提案の内容ではありません。

クレタン式仕事術マガジン内で何度も書いていますが、クレイジータンクは常にオーダーメイドで人材育成などに関わります。フォーマット化されたノウハウはお勧めしていません。

今回の記事では、現在クレイジータンクがクライアント企業から求められ、向き合っている「自走する組織づくり」に対し、どのような施策を実際に講じているのかを掲載します。「自走する組織」を目指し経営されている方などの参考になれば幸いです。

ティール組織など、成長を続ける組織について多くの書籍が出ていますが、本記事ではクレイジータンクが現場で試行錯誤しながら実践を積み重ね、今なお現在進行形で追い求める「自走する組織の作り方(プロセス段階)」をご紹介いたします。

すでに在る「自走する組織」を見ると分かる自走の難しさ

すでに自走に成功しているチームや組織をイメージすると、プロのチームスポーツが思い浮かびます。例えば野球であれば、プロリーグで優勝するようなチームはまさに「自走する組織」でしょう。

野球に詳しくない方には申し訳ないのですが、お亡くなりになられた元ヤクルト、阪神、楽天、シダックスの監督を歴任された野村克也監督は、このような発言をされています。

「ダルビッシュ(現MLBサンディエゴ・パドレス所属)がいると、選手にとって教科書がいるから監督は楽だ」

監督が選手に色々と指導するよりも、自身に厳しく自ら行動できるプロ意識が高い選手がチーム内にいれば、他の選手は真似をし始めるので監督は何も言わなくていい、ということを野村監督は言っていました。

強いチームにはそのような存在が欠かせないとも言われています。年齢的な問題で成績が落ちた選手でも、熱心に練習をするベテラン選手で「コーチのような存在として期待している」と言われ、チームに所属する選手もいます。

こういった「自走する選手」が見本となり、チームにその良い影響が波及することで、自走する組織ができていきます。

…と、いうのはサクセスストーリーで、野村監督の言葉からもわかるようにプロ野球選手であっても初めから自走できる選手は珍しい。

このことからも、自走することがいかに難しいかが分かると思います。

自分たちらしい自走、を考える

「自走する」ことが難しいのはさることながら、「自走」にはさまざまなパターンが存在しています。

"自分勝手に走ること"や"自分なりに走ること"も自走と言われればその通りです。

例えば一会社員が経営者から「自走してください」と言われても、どう自走すればよいか分からず、経営者へ忖度しながら自走する(ように見せる)ということも起こり得ます。逆に経営者が想定していた自走とはかけ離れた、社員独断による動きが発生することもあります。

「自走する組織づくりを手伝って欲しい」とご依頼された私たちクレイジータンクは、当初自走という言葉の意味を分かった気にならないことから始めました。

クレイジータンクらしい"自走する組織観"と、クライアントらしい"自走する組織観"は異なる場合があります。

まずはクライアント企業らしい "自走"とは何かを深く思考することが大切で、クレイジータンクも動きながら一緒に考え続けています。

どのような自走組織を作りたいか

「自分たちらしい自走」を考えていくと、野球チームのような組織が合う会社もあれば、全く違う形が向いている会社もあると思います。これは業種や組織風土によっても変わるでしょう。時にはトップダウンが一番だという業種もあるはずです。

仮に、野球チームのような自走組織を作るとはどういうことなのか、考えてみます。

野球は個人成績とチーム成績が同時に求めらるスポーツです。そのため、自分の成績ばかり求めることが必ずしも良いわけではありませんが、個人成績が悪いと解雇されてしまいます。さらに野球選手は各々"個人事業主"として契約しているため、すぐに解雇される緊張感の中で常に試合をしています。

中には"チームのため"を意識し、個人成績が悪くても長く現役を続けた選手もいます。その場合、自分の立ち位置を成績以外の価値でアピールし、個人としてもチームとしても常に成長し続けることが求められます。

つまり野球チームのような自走組織になるためには、社員は「個人事業主」の意識を持ち個人の力を発揮しつつ、それが結果的にはチームの力となって会社全体の成績(売上など)につながるように努力しつづける状態だと言えます。会社側は個人が力を発揮できるように環境や設備を整えたりなどサポートします。これまでの企業によく見られるトップダウンで指示を受け、業務を分業するようなスタイルではないでしょう。

各企業によって「自走する組織」のイメージが違うため、組織づくりはオーダーメイドで進める必要があります。すでに多く記事に書いていますが、クレイジータンクはご依頼に対しすべてオーダーメイドでお応えします。そうでないと真の「自走する組織づくり」を行うことは難しいからです。

まず、勇者1人を育てる

オーダーメイドで具体的に「自走する組織づくり」に携わるようになり、次に考えたのは「組織全体を一気に動かすことは可能なのか」という問いでした。

もし、可能だという組織があれば、その組織ではすでに自走が可能になっている状態にあると思います。

例えば、カリスマ性ある代表がいてビジョンやカラーが非常に明確な組織など、何かしら関わる人たちのモチベーションがもれなく担保される状態が作れていれば、組織全体を一気に動かすことも可能かもしれません。

しかし多くの企業では、そのような状況にはないはずです。

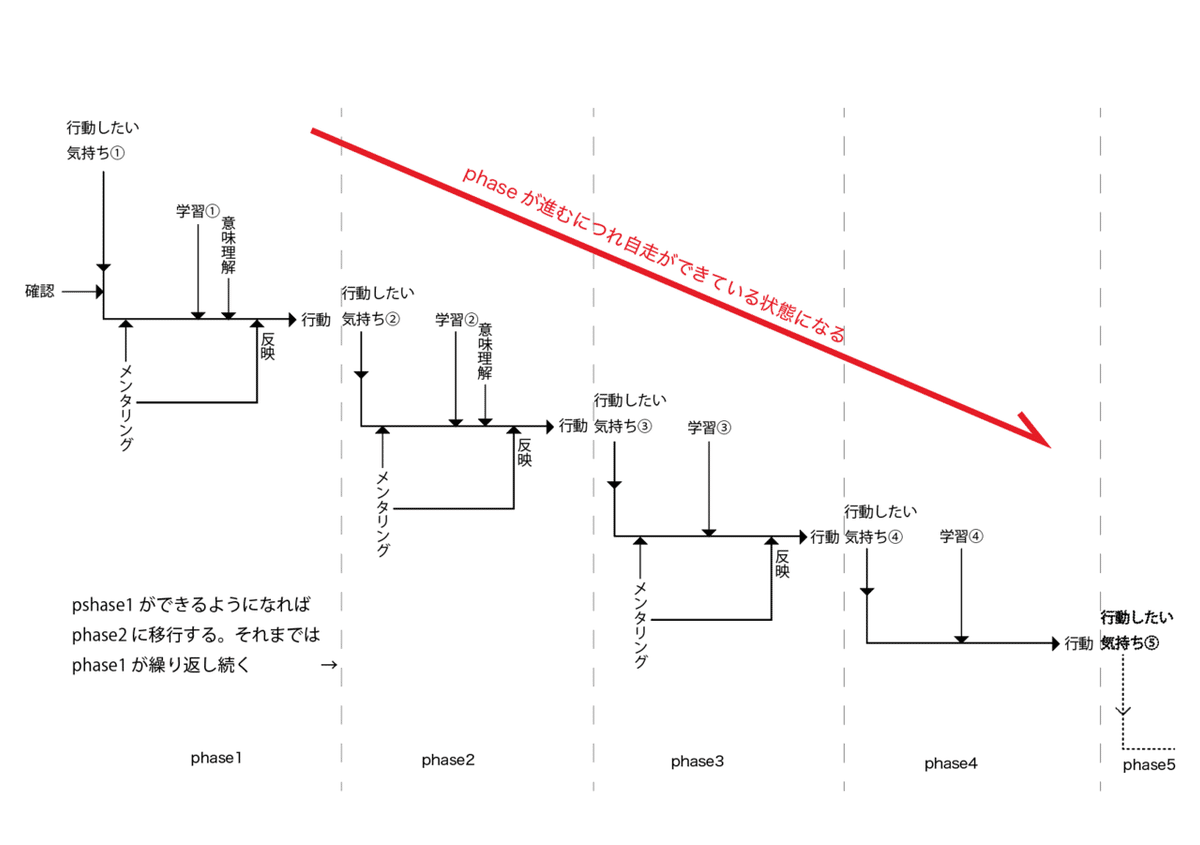

そこでクレイジータンクでは、組織の中でひとりだけ"トップランナー"となる社内勇者(下図phase1)を発見し、その勇者的存在となる人に、経営者の思想を伝えながら寄り添い、その組織らしい自走を身体化させるようメンタリングしていきました。

この勇者育成メンタリングには、今後勇者になり得そうなメンバー数人にも参加してもらいます。できればそのメンバー数名が一緒に事業展開していける形が作れると、社内への拡がりが見込めます。

経営層・コンサルティング側(メンター)の思想やメンタリングは、第一自走者(社内勇者)から次の自走者へ受け継がれ、自動的に自走者が増え始めることが理想です。phaseが進むにつれ、徐々にメンターの思想やメンタリングの影響力は小さくなっていきますが、常に自走者が次なる自走者をメンタリングできる状態まで成長を促します。

第一自走者である社内勇者には一つに鉄則が課せられます。

どんなに苦しい状況になろうとも、少しでも、一歩でも前に進んでいくこと、です。

自走する組織にはphaseがある

ある企業様に提案した「自走する組織」が完成するまでphaseごとの状態を言語化した資料があります。

phase1では、自走者は1人。先述の社内勇者に当たる人です。そして少しずつphaseが進んでいきますが、ここで一番大切なことは「自走する組織を作るには、膨大な時間がかかる」ことを経営者である監督側が理解しておかなければならないということです。

自走ができていそうに見える会社や組織を、SNS内で見かけることがあります。社員は皆、楽しそうに発言されています。しかしそれは経営層がしっかり作り出した資本の上に成り立つ言動であることが多かったり、それをブランディングとして"見せている"状態であったりします。

本記事の前半にも記載しましたが、自走はそれほど簡単なことではありません(プロスポーツ選手でも難しいくらいです)。組織を生き物として捉え、時間をかけて対応することがとても重要です。

ちなみに、クレイジータンク組織は、発足2年半の今、phase3に移行している段階だと認識しています。

語り部(かたりべ)の発見

社内で勇者やその思想を受け継ぐ人たちを発見したら、次にその活動や思想を広げてくれる人を探すことも重要です。クレイジータンクではその役割を「語り部」と呼んでいます。

勇者本人たちに取り組んでることを自ら社内で語らせるよりも、その様子を見て、噂話のように紹介してくれる人がいると、自走に挑戦している人たちの苦しみや成長具合まで自然な形で伝えられていきます。そしていざ組織全体に自走を浸透させようとなった段階には、社内が「ある程度話が分かる状態」でスタートすることができます。

クレイジータンクでは自然な形でこの役回りの人を探しますが、難しい場合は、社内通信などを活用し情報が自然と伝わっていく方法を見つけると良いと考えます。

ちなみにクレイジータンクでは関係者やファン向けにクレタン通信という週報をダイレクトメッセージで個人にお送りしていました。昨年からはnoteにも掲載するようにもしていますので、ご興味のある方はぜひご覧になってみてください。

いざスタート!重要なことは、オーダーメイドな対応

目指したい自走組織のイメージが共有され、第一自走者や語り部がみつかり、実際にプロジェクトを進めていこうとすると…

必ずさまざまな問題にぶつかります。繰り返しになりますが、自走する組織を作るのは簡単なことではないからです。実践の中でクレイジータンクが経験したさまざまな問題についてはこちらにまとめておりますので宜しければご一読ください。

経営者は、自走する組織を作ろうと考えた時、多くの場合、人材コンサルティング会社や経営コンサルティング会社に任せようとします。

ある程度、ビジネスがフォーマット化された世界であればそれでも良かったかもしれません。しかしこれだけ世の中の働き方や価値観が大きく変わり、新規事業など新しいことに挑戦したい(挑戦しなくてはならない)と考える会社が増えている中で、フォーマット化されたコンサルティング業務では企業サイドの真のニーズに応えることが難しいと感じています。

組織も事業も生き物。課題や問題は日々変化するという意識をしっかり持っておくことが大切です。人と向き合う、その瞬間に次々と起こることと向き合う、そして未来の情報を捉えておくなど、変化し続けていることに随時対応するには、やはりオーダーメイドに向き合う他ないと感じています。

自走のためのマインドチェンジ、「打席に立つ」大切さ

いざ自走する人を育てようとする時、多くの場合本人の仕事に対する考え方を一度リセットする必要があると考えています。

たとえば、知識や経験を蓄えてからでないと行動できない、ゴールを設定してからでないと動けない、などのスタイルは一度捨てないとうまくいかないことが多いです。

クレイジータンクが重視してるのは、ひとまず行動してから学習し、それを次の行動に繋げるという行動パターンを持つことです。

なぜなら。

情報社会によって今はビジネスや社会、テクノロジー技術の状況が常時すさまじいスピードで変化する時代にあるからです。勉強してからやろうでは遅い。

例えばYouTubeで成功しているクリエイターの多くが、最初に投稿した動画は右も左も分かっていない状態だったと話します。現に、有名YouTuberの初期の動画を見ると、画面が暗かったり音声が聞き取りずらかったり、企画もただ話すだけといった内容がほとんどです。その後、自分で勉強したり、成功者からメンタリングを受けてどんどん成長していきます。

まず行動することを怖がらない。素人であるということに引け目を感じず、やってみただけでも素晴らしいという意識を持つことが重要です。

このことをクレイジータンクでは『打席に立つ』という表現をしています。

自走方法は人それぞれ、を探す

自走組織にもさまざまなパターンがあったように、個人にもそれぞれ特色があると考えています。

人それぞれ今日までに培ってきたものが全く違います。たとえその会社らしい自走感が見つかっても、それに向かっていくための道筋は人それぞれ全く違うのです。

そしてその道筋はいきなりは見つかりません。長く付き合っていく中で、だんだんと絞り出されるように発見できる能力や課題がほとんどです。

先ほどの図のphaseごとに、少しずつ自走者の人数が増えているのはそのためでもあります。

常に同じメンタリングでは次の自走者は育ちにくいと感じてきました。フォーマットが存在しにくいのです。

人それぞれ、その人に合わせたメンタリングを探し、少しずつ自走者を増やしていくことが安定した自走する組織を作り出すことにおいて重要なことだと考えています。

まだまだ導入篇

ここまで幾つかの項目に分けて、クレイジータンクが関わる自走する組織で得てきた知見を書かせていただきましたが、まだまだ導入篇だと考えています。

時間をかけてここまでやってきても、まだまだ問題は起こるはずです。自走する、とは本当に難しい状態だと思います。

しかし、これだけは言えます。

これからの未来、自走する組織を作り出せなければ、生き残っていけない企業や個人が増え続ける、と。

これからもクレイジータンクは自分たちをも実験台にしながら、求められるであろう組織を創造していきたいと考えています。

クレイジータンク一同

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?