チームでの強みの活用を促す「トランザクショナル・ストレングス・システム」とその先行要因 ~論文レビュー『組織における強みの活用をマルチレベルの構成要素として考える』(3)~

こんにちは。紀藤です。。本記事にお越しいただき、ありがとうございます。さて、今日のお話は「個人の強みをチーム(組織)で活かす」というテーマにて、前回のお話(以下記事)の続きです。

前回までの内容は、「個人の強みの活用とチームでの強みの活用は違う」こと、そしてチームにおいて個々の強みを活用する(集団的強みを活用する)いは、トランザクショナル・メモリー・システムという理論を中心に適用するとよい、というお話でした。

今日は、その続きで「集団的な強みが生まれる背景」や「それによって生まれる成果」についてより詳しく見ていきたいと思います。

<今回ご紹介の論文>

『組織における強みの活用をマルチレベルの構成要素として考える』(第4章以降)

Woerkom, Marianne van, Maria Christina Meyers, and Arnold B. Bakker. (2022)

“Considering Strengths Use in Organizations as a Multilevel Construct.”

Human Resource Management Review 32 (3): 100767.

本日の内容

合計9章に分かれており、以下の章立てになっています。そして本日はこの内容の4~7章を解説していきます。

【論文『組織における強みの活用の考察:マルチレベルの構成要素として』】

1,はじめに

2,組織における強みと個人の強みの活用

3,個人の強みをチームで活かす:集団的強みの活用に向けて

3.1 強みの認識

3.2 強みの信頼性

3.3 強みの強調性

4,個人の強みと集団的強みの活用の関係

5,集団的強みの活用が生まれる背景要因

5.1 強みに基づく風土

5.2 強みの多様性

6,集団的強みの活用によるチームレベルの成果

7,トランザクティブ・ストレングスシステムがもたらす個人レベルの成果

8、境界条件

9,ディスカッション

9.1 実践的な意味合い

9.2 結論

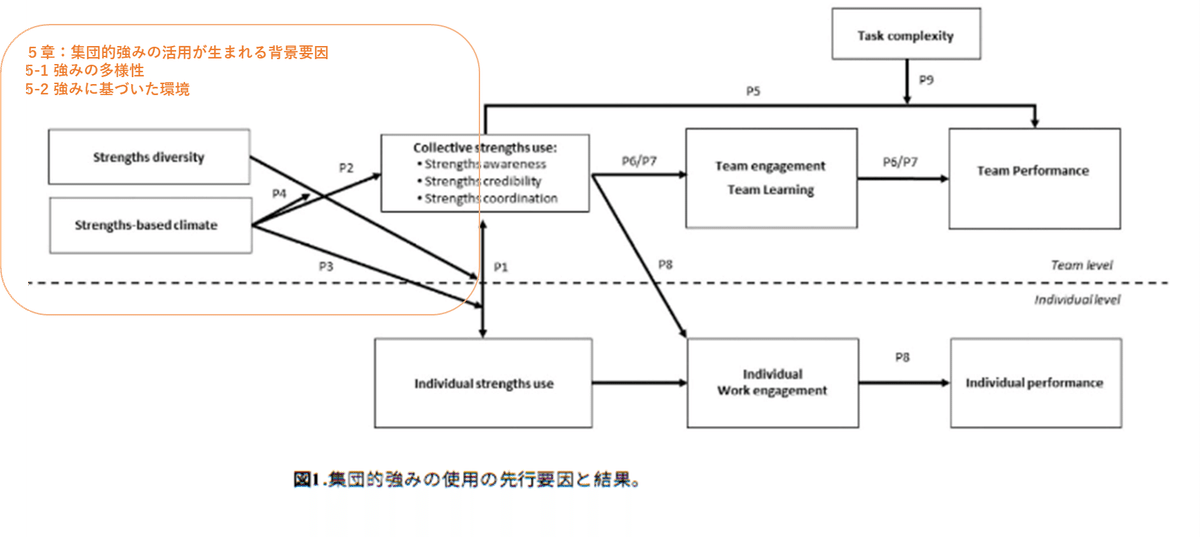

前回は、「集団的強みの活用(Collective Stregth Use)の中心部分を担う理論であるトランザクショナル・メモリー・システム」の話でしたが、集団的強みの先行要因(強みの多様性と強みに基づいた風土)と、「もたらされるチームと個人の結果」について考察をしています。

個人の強みと集団的な強みの活用の関係

「集団的強みの活用」は「個人の強みの活用」に端を発すると述べています。これはどういうことでしょうか?

まず「個人の強みが活用されている」と、同僚や上司が「その人の強みを知る機会になる」わけです。そうすると「その人に強みについて関心を持ち、承認をしたり、頼りにしたりする」ことに繋がるかもしれません。こうした現象が「集団的強みの活用」は「個人の強みの活用」に端を発する」というイメージい近いかと思います。

一方、使われなかったり抑圧されている個人の強みは、他の人に認識されたり、知られたりすることはありません。また、個人も「自分の強みの活用は今の組織の状況と照らし合わせて、活用するのはふさわしくない」と判断し、チーム内の個人が、自分の真正性(自分の強みを活用するという本来感)を犠牲にして、チームに適合することを優先する可能性もあるわけです。

しかし、チームで「お互いがどんな強みを持っているかを理解し合う(強みの認識)」ことを行い、「お互いの強みをよりよく知り、肯定することで(強みの信頼)」で「チーム内における強みの相互依存(強みの協調性=調整)」がより上手になる可能性もあります。またそのプロセスで「個人が自分の強みに対して新たな発見がある」ということも考えられます。

このようにチームにおける集団的強みの活用と個人の強みの活用は、相互作用があると述べます。よって、チームメンバーの強みを特定し、活用を調整する行動は、このような個人とチームの相互作用によって増幅されると述べています。

集団的強みの活用が生まれる背景要因

次に、「集団的強みの活用」が出現するには、いくつかの特性が関係している可能性がある、と述べています。たとえば、「そのチームで一緒にいる時間が長くなる」としたら、お互いの強みの認識も深まるでしょう。そうすると、「チームの寿命」とか「チームの在籍期間」が、集団的強みの活用のトランザクショナル・メモリー・システム(強みの専門性・信頼性・協調性)に影響すると考えられます。

ただし、拡げすぎると「色々あるよね」で終わってしまうので、ここでは「集団的強みに活用の創発に刺激を及ぼす、”組織の具体的な役割”」として、以下の2つの挙げています。それが「強みに基づく風土」と「強みの多様性」です。

強みに基づく風土

●強みに基づく風土とは?

「強みの多様性に価値を当てる風土」のこと。たとえば具体的な行動として、採用において「応募者の強みに関して確認する」「組織に参入する時に新人の強みを認識し、それを強調するような組織社会化の実践をする」などによって現れます。

●「強みに基づく風土」づくりのアクションの例

具体的に、以下のような方法を論文で提案しています。

1,チームメンバー同士で「フィードフォワード面談」を実施する

2,同僚に「自分が最高の状態であったのはどのようなときか」についてフィードバックを求める(「最高の自己像」のワークを行う)

3,「ストレングス・ファインダー」などのアセスメントで強みを特定し、結果を同僚と共有する

そして、このような「強みに基づく風土」が「集団的強みの活用」と正の関係があるのでは、と命題を投げかけています。

強みの多様性

多様性には2種類あるとされ、1つ目が「表面レベルの多様性」(=男女、年齢など人口統計的な多様性。わかりやすい)。そして2つ目が「深層レベルの多様性」(価値観や強みなど心理学的特徴に基づく、顕在化しづらい多様性)です。

「強みの多様性」は「深層レベルの多様性」に分類されます。そして、その強みの多様性は、「個人の強みと集団の強みの相互作用に影響を与える」というのです。これは一体どういうことでしょうか?

たとえば、メンバーがそれぞれ尖りまくっているとしましょう。ユニークな特性・強みをそれぞれがわかりやすく持っている、ということです。

ある人は、営業が超強い。しかしそれ以外はてんでダメ。

ある人は、分析に圧倒的な強みを持つがコミュニケーションが超苦手。

ある人は多くの人の意見調整をするのが神がかっている、というように。

すると、そのユニークさを相互補完し活用するために、「得意なことは大胆にその人に任せる。かわりに自分はこの部分を担う」というように「強みの多様性」が「強みの協調性」を促進される可能性もあります。

一方、皆が「類似した強み」を持っているとしたのであれば、比較的、お互いに相互補完する動きは生まれづらいかもしれません。そうすると、「集団的な強み」という観点では発現がしづらくなることも考えられます。

命題(P3):「強みに基づく風土」は、個人の強みの活用と集団の強みの活用との正の関係を強化する

命題(P4):「強みの多様性」が持つ個人の強みと集団の強みの正の関係を強化する

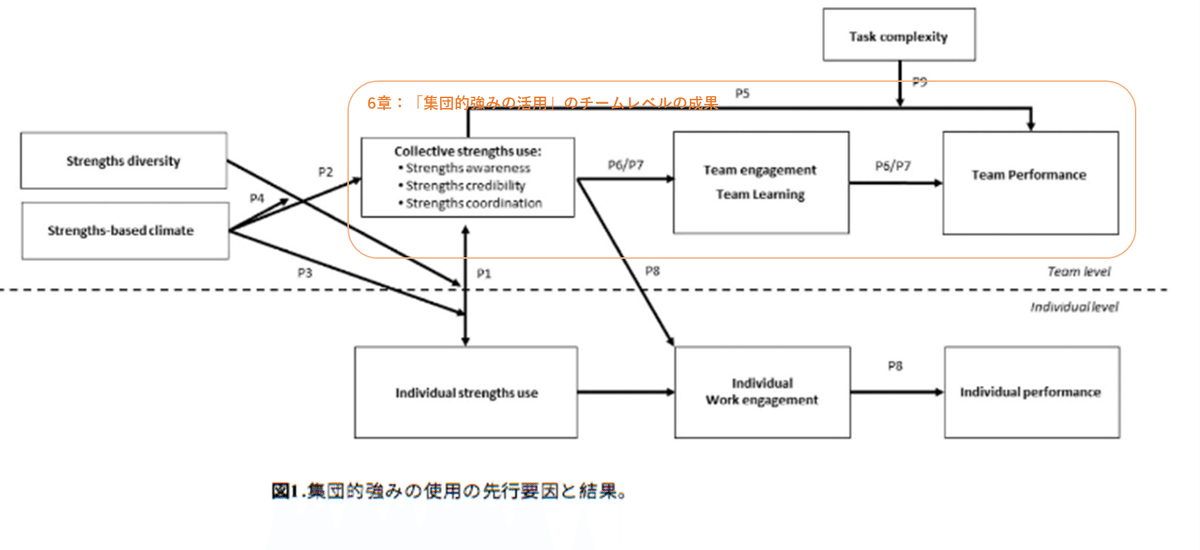

集団的強みの活用による「チームレベル」の成果

集団的強みの活用は、”直接的な効果”があります。それは「他のチームメンバーの強みを活用することで、自分の最も得意な分野に特化できるようになる。よって、チームパフォーマンスの向上に貢献する」ということです。

このことに加えて、間接的な効果として以下の述べています。まず「動機づけプロセスと感情管理のプロセス」の話。次に「チーム学習」の話です。

最初に「動機づけプロセスと感情管理のプロセス」の話ですがメンバーの強みを理解し、活用しあうことで「集団的効力感」を醸成する、と言います。これがいわゆる「チーム(集団)として自分たちはできるんだ!」という感覚になり、動機づけプロセスにつながると言います。また、この集団的効力感は「感情管理のプロセス」つまり、”お互いの感情にポジティブな影響を与え合う”ことに役立つ、と言います。

また、上記にも関わりますがそれが、2つ目の「チーム学習」に影響を与えると言います。たとえば、チームメンバー間で強みを認め合い、肯定的な関わりをすることで、同僚に助言を求めたり、意見の違いをいいやすくなったり、サポートを提供したりすることに抵抗がなくなり(Lee, 2016)、結果としてチーム学習が促進されると考えました。

そして間接的効果としてにチームパフォーマンスに影響を与える、というわけです。

命題(P6).チームエンゲージメントは、集団的強みの活用とチームパフォーマンスとの正の関係を部分的に媒介する。

命題(P7).チーム学習は、集団的強みの活用とチームパフォーマンスとの正の関係を部分的に媒介する。

トランザクショナル・ストレングス・システムがもたらす「個人レベル」の成果

さて、最後のパートが、「個人レベルの成果」についてです。ここでタイトルに、「トランザクショナル・メモリー・システム ✕ 強みの活用」 ということなのでしょう、『トランザクショナル・ストレングス・システム』という名称が登場してきました。

これは「集団的強みの活用」レベルが高いチームで、チームメンバーが「個人の強み」を活かしてグループに貢献することで、「所属したい欲求」と、「自分らしくユニークでありたい欲求」の両方を満たすことができて、個人の幸福感、ワークエンゲージメントに繋がる、と述べています。

よって、集団的強みの活用が、個人のワークエンゲージメントに正の影響を及ぼし、それが個人のパフォーマンスに影響する、と述べるのでした。

まとめ

本論文は、「トランザクショナル・メモリー・システム」という理論を中心にして、これまでの個人の強みの研究を複合して考えることで、いくつかの命題として、「集団的強みの活用がこのような影響を与えるのであろうという”命題”」を投げかけている論文と理解しました。

具体的に、それぞれの命題が証明されるのは、また別の論文となってくるのだと思いますが、こうした全体像を整理することで、個人の強みの活用から、より複雑なチームでの強みの活用を促すための条件が、明らかになってくるのだと思われます。

2022年のこちらの研究になって、ぐっと組織に踏み込んできており、これからどんな研究が出てくるのかも楽しみになってくる内容でした。

最後までお読み頂き、ありがとうございました!