SDGsを現実の事業戦略に落とし込むには?【第6話】

前回までの論考で、以下の点をクリアにしてきました。

・企業が今日向かい合うのは市場よりも広い社会になった。

・共通善から生じる様々なグローバル制度が企業の事業戦略に直接的な影響を及ぼすようになった。

・経営学の既存理論では知識創造理論が共通善と親和性が高い。

・共通善を特定し、具体的な事業戦略に落とし込むためのフレームワークとして「共通善階層構造モデル」がある。

今回は、共通善階層構造モデルをもちいてビジネスモデルのシミュレーションをおこなってみましょう。現実のビジネスを対象にしてビジネス要件を抽出し、同モデルをフレームワークとして具体的な事業戦略の立案をおこないます。従来のフレームワークとどのように違うのか、得られる戦略解はどのような特徴を持つのかを、皆さんとみていきたいと思います。

最初にシミュレーションの手法をご説明します。前回もご紹介した事業戦略立案のフローです。今回は左半分の環境分析によって戦略目標の導出までをおこない、イノベーション性を評価します。

①環境分析(PEST、3C、SWOT)をおこない要素を表出化する。

②自社の成長戦略に決定的な影響を及ぼす可能性がある要素(=重要課題)を抽出する。

③重要課題について従来手法(SWOT)と共通善階層構造モデルそれぞれで戦略解を導出する。

④両者の戦略解を比較し、イノベーション性の評価をおこなう。

今回のシミュレーションで分析対象とするビジネスはA県の水産業です。A県は本州で沿岸部を有する自治体で、養殖を含む漁獲産出高は全国10位に入ります。水産業が盛んですが、漁業従事者の高齢化対策と跡継ぎの確保、漁獲量減少とデフレによる低収入といった課題を抱えているのは他県と同様です。

分析にもちいるデータは、国と県の漁業センサス、水産に関するニュース記事や論文等にくわえ、県下漁協を束ねるA県漁業協同組合連合会の協力を得て、2回にわたる質問票とヒアリングによる課題抽出をおこないました。

それでは、実際の分析に移りましょう。

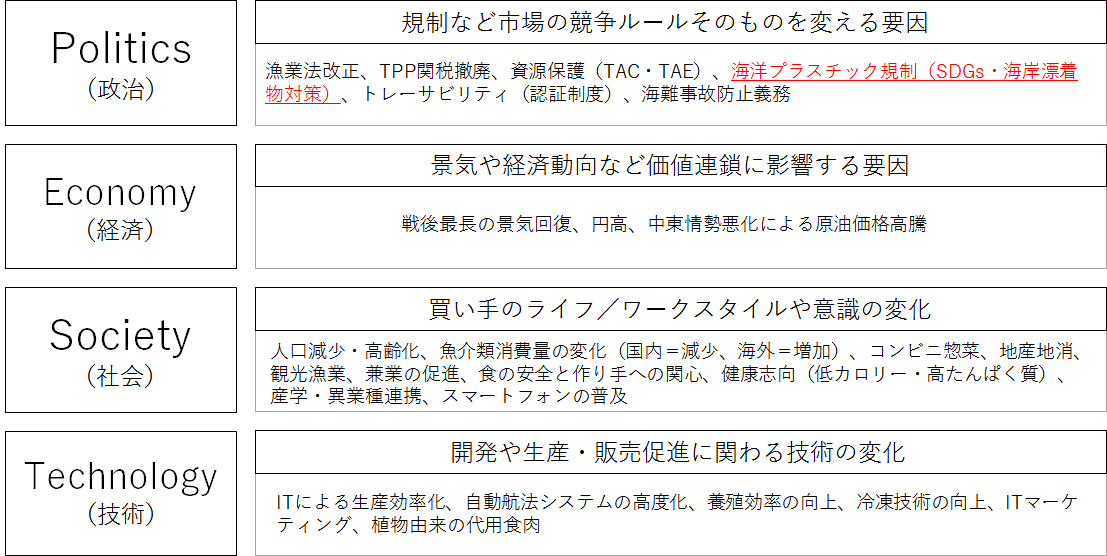

まず、PEST分析です。次の図は、PEST分析で我が国水産業を取り巻く国内外の各要素を表出化したものです。

PEST分析では、政治・経済・社会・技術の各分野で、自社が受動的にその影響を回避し得ないマクロ的規模の環境要因を列挙しています。本シミュレーションでは、後述するように「政治」分野における「海洋プラスチック規制」に着目します。

つぎに、3C分析です。自社(Company)=A県漁業の活動領域に視点を設定して、顧客(Customer)と競合(Competitor)との三者の関係から事業の可能性について可視化したものが次に示す図です。

左側の競合からみてみましょう。わが国で漁業は規制による参入障壁があります。また、今日的には、同業他社(他県漁業や外国産品)よりも、むしろ食肉が潜在的な競合として存在します。

次に右側の顧客です。顧客は従来の地産地消だけでなく、インターネットの活用による通販や直送といったビジネスができますから、商圏外顧客として国内・海外への販路が潜在的に存在します。

なお、後述するように、本シミュレーションでは、従来の2Cから2Bへとビジネスが拡大することが戦略解として示されますので、この図の左側で示す「競合」に位置する水産業は同時に右側の「顧客」になります。

PESTと3Cのフレームワークによって把握したビジネス環境に対して、どのような事業戦略を講じるかは自社が持つリソースによって左右されます。外部環境と自社内部の持つリソースについて、それぞれプラス要因とマイナス要因で分析をおこない、具体的な事業戦略立案につなげるためのフレームワークがSWOT分析です。非常にすぐれたフレームワークと考えます。

次の図はSWOTで自社(A県漁業)が直面している課題とリソースについて、4つのマトリクスでプラス要因(強み・機会)、マイナス要因(弱み・脅威)を表出化しています。

PEST、3C、SWOTで表出化した環境分析結果から、重要課題を抽出します。脅威に位置する「環境保護規制」のひとつとして、PEST分析で挙げられた「海洋プラスチック規制」に着目してみましょう。

海洋プラスチックの問題は、レジ袋有料化の直接的な要因にもなった問題です(※1)。プラスチックは非常に安定した物質であることから、陸域から海に流出すると、海中に長く蓄積します。生態系に与える影響が懸念されるようになり、国際的な規制の強化が求められています。

(※1)海洋プラスチック問題の概要については世界自然保護基金(WWF)ホームページを参照してください。えてして環境問題はラディカルな議論で実現が遠のいたり、政治・経済に混乱を招くことが少なくありません。この点、重化学工業通信社・石油化学新報編集部『海洋プラごみ問題解決への道~日本型モデルの提案』(2019)は冷静で客観的な状況分析によって問題の把握に有用です。

SDGsでは、「14:海の豊かさを守ろう」において、2025年までに海洋ごみを大幅に減らす目標が掲げられています。これを受けて国連環境総会は2017年に「海洋プラスチックごみ及びマイクロプラスチック」に関する決議を採択し、海洋プラスチック問題への関心と取り組みが急速に国内外で進展しています。我が国では海岸漂着物処理推進法の改正と第四次循環型社会形成推進基本計画を受け、2019年から政府による海洋プラスチックゴミ問題に対する取り組みがスタートしています。

海洋プラスチック問題がなぜ水産業に影響するかというと、流出しているプラスチックゴミの多くは水産業が由来であり、もっとも数が多いのが牡蠣養殖のマメ管というデータがあるからです(※2)。

(※2)国内のボランティア団体が公開しているビーチクリーニングの回収物と由来の内訳によると、回収物として「カキ養殖用まめ管」が12.4%と1位、由来については「破片/かけら類」に次いで「水産」が17.5%の2位となっています(JEAN2017)。「破片/かけら類」は由来の追跡ができませんから、この結果が示唆するものを端的に表現すれば「もっとも海をプラスチックゴミで汚しているのは水産業」ということになります。

筆者は、2019年からA県のビーチクリーンボランティアに参加しています。この写真に写っているのが、ビーチクリーンで回収した牡蠣養殖用のマメ管です。プラスチック製のリングで、養殖牡蠣を紐に吊すときに、牡蠣どうしの間に挟んでいるものですが、これが相当の量、海に流出しているのです。

海洋プラスチック規制が今後どのように展開していくかは不透明ですが、SDGs14に該当する課題として影響力が強く、これまでの急速な進展具合からも 、水産業への具体的な脅威として顕在化する可能性があるでしょう。具体的には、プラスチック製で流出しやすい牡蠣養殖管に対する使用制限または回収義務といった規制が考えられます。

総じて低収入にあえぐ我が国沿岸漁業において牡蠣養殖は利益率が高く安定した部門です。また水産輸出額の約18%を占めるなど、グローバルビジネスにおける稼ぎ頭でもあります。以上を考慮すると、牡蠣養殖管に対する規制は水産業の成長戦略を大きく損なう可能性があります。

ビジネスモデルに大きな損害を生じうるリスクは発生確率が低くても対応を検討すべきですから、今回は「牡蠣養殖管に対する海洋プラスチック規制」を重要課題として抽出しましょう。重要課題を解決する事業を創出するために、従来手法(SWOT)と共通善階層構造モデルそれぞれで戦略解を導出してみましょう。

まずはSWOT分析です。

SWOT分析のセオリーである「強み(S)や機会(O)を活かす」によって導出される戦略解は、強みである「政治力」(県レベルでは国政への陳情を通じたロビー活動)によって規制を回避する取り組みが正しい戦略となります。

次に共通善階層構造モデルです。

共通善階層構造モデルでは、牡蠣養殖は業界益になります。これに対し、海洋プラスチック規制は海洋環境保護という普遍的価値ですから、業界益では対抗できません。そこで、上位階層の共通善を盛り込んだ新しい戦略が必要となります。

上位の共通善を盛り込む新しい戦略は、規制に反対するのではなく、むしろ利用することです。そのアイデアを次のようにビジネスモデルとして示しました。

このビジネスモデルは、海洋プラスチック規制の対象となり得る牡蠣養殖マメ管について、生分解プラスチックなどによる低環境負荷の製品を開発します(※3)。これにより、外部からの批判をかわすとともに、規制の強化に先んじてビジネス化をおこなうものです。もし仮に規制が進まなかった場合には、自ら使用義務化を国内外へ働きかけるルール形成によって新たな「低環境負荷型牡蠣養殖管」市場を創出し 、グローバルに市場を獲得する戦略です。SDGsを現実の事業戦略に落とし込み、かつブルーオーシャンが見込めるビジネスモデルです。

(※3) 生分解性プラスチックを利用した牡蠣養殖管の開発はすでに日本国内において広島県が着手していますが、まだ商品化に至った製品はないようです。生分解プラスチックは陸上と比較して海中では分解速度が遅いという課題があるようです。

このように、同じ環境分析結果でも、従来のSWOT分析と共通善階層構造モデルでは異なる戦略解が導き出されます。この経緯を事業戦略策定プロセスに示したのが次の図です。

いちばん左は重要課題です。次に環境分析からSWOT分析(上)と共通善階層構造モデル(下)でそれぞれ戦略目標を設定します。SWOT分析では規制回避が目標でしたが、共通善階層構造モデルでは(製品化と知財を獲ることで)むしろ逆の規制強化が目標になります。

すなわち、「政治力」という強み(S)を活かすという意味で両者は矛盾していません(※4)。これは、共通善階層構造モデルが従来の環境分析フレームワークとバッティングせずに、新しい戦略を導出する契機になったことを意味します。

(※4)国への陳情を通じて国際社会を動かすのも、国と業界が一致協力してルール形成を仕掛けるにせよ、どちらも政治力が問われます。ただ、自分は後者のほうが楽しそうでやりがいがあると感じます。皆さんはいかがでしょうか?

共通善階層構造モデルによって導出された新しいビジネスモデルについて、古典的ではありますが、シュンペーターのイノベーション5定義にあてはめると、次のように評価できます。

①プロダクト・イノベーション:低環境負荷型牡蠣養殖管という「創造的活動による新製品開発」である。

②プロセス・イノベーション:同製品を用いて従来の養殖方式を低環境負荷型へ改善する点で「新生産方法の導入」である。

③マーケット・イノベーション:製品の顧客が国内外の同業(水産業)となる点で「新しいマーケットの開拓」である。

④サプライチェーン・イノベーション:製品開発に必要な研究機関との連携や開発費を賄う補助金の確保は「新たな資源の獲得」にあたる。

⑤オルガニゼーション・イノベーション:以上のイノベーションを実現するためには「新しい組織の実現」が必要である。

共通善階層構造モデルにもとづく戦略解には、イノベーション性が認められると評価できます。SDGsを現実の事業戦略に落とし込むことは、イノベーティブなビジネスモデルを導いてくれるでしょう。これは、第4話でご紹介した知識創造理論が指摘する知識創造の表出であるとも言えます。

最後に、共通善階層構造モデルの課題(用法上の注意と限界)について記しておきたいと思います。

まず第一に、共通善階層構造モデルは、事業戦略策定のレベルでもちいるフレームワークです。共通善志向に乏しい企業経営下では同モデルにもとづく事業戦略は経営層の理解が得られず、実行可能性に乏しいでしょう。

第二に、上位階層の共通善を盛り込んだビジネスモデルは強度が高いと仮定していますが、その強弱に影響を与える要素は未整理です。この点は、知識創造理論によるイノベーティブの発露と共感という点がヒントになりそうです。現代のSNSを媒介した共感もしくは価値観共通型のコミュニティ形成という現象も大きいでしょう。

第三に、共通善の抽出とそれにもとづく事業戦略の実行可否はリスクまたはベネフィットの評価に依存します。具体的には外部環境分析で把握した多様な要素のどれに着目するかの評価軸です。今回は自分がビーチクリーンボランティアの経験があったために、海洋プラスチック問題に関心と知識があり、それが重要課題としての認識につながった点ではメリットですが、逆にバイアスの恐れがある点はデメリットになります。

第四に、今回のビジネスモデルシミュレーションはマイナス要因(脅威)に対応したものでした。共通善階層構造モデルがプラス要因(機会)に適用可能か否かの検討は必要かもしれません。シミュレーションしてないので断言できませんが、おそらくビジネスモデルのリスクコントロールとしてはちゃんと機能するはずです。

おわりのご挨拶

SDGsを現実の事業戦略に落とし込む方法について、全6回にわたり論考してきました。共通善階層構造モデルはシンプルですが、つかってみるとなかなか面白いツールだと自負しています。このモデルを所与として頭に置くと、SDGs脳になれるうえ、強度の高いビジネスモデルを構築することが可能です。

それを実際に、わたし自身がいま現在進行形でトライしています。理論の実践です。数年後には、自身のビジネスモデルを検証対象として再びご報告できると思います。

この論考をお読みになって共通善階層構造モデルによる事業戦略策定やシミュレーションをされた方がいらっしゃれば、その結果をぜひ教えてください。また、一連の論考や共通善階層構造モデルのフレームワークとして妥当性など、疑問や指摘もお寄せいただけると幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。これでSDGsを事業戦略にポイする旅はおわりです。

(完)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?