「感性」ボーダレス化時代の2Cプロダクトビジネス【第2話】

前回は、感性ボーダレス時代である現代社会において、コンシューマ向けのプロダクトビジネスを成功させる条件として、感性の訴求が必要であることを指摘しました。この感性訴求型ビジネスを巧みに成功へと導いた事例として、香港の新興コスメブランド「Kailijumei」をご紹介したいと思います。

ざっとネットで書籍や論文を調べてみましたが、経営学でKailijumeiをケーススタディとして扱った論考はないようです。本稿がおそらく初めてだと思います。

これからみていくように、同社は誕生からスケールアップまですこし独特ですが、インターネットをフル活用した秀逸なマーケティング、ブランディング手法など、ビジネス戦略はとても巧みです。我が国のベンチャー起業や中小企業がグローバルを志向するにあたって学ぶべき点は多いと思われます。

Kailijumeiの事例分析は、今回の第2話が主にマーケティングについて、次回の第3話で事業戦略についてご紹介します。

女性ならば、このKailijumeiのリップスティックを目にしたことのある人は多いでしょう。同社は2014年に創業し、花と金箔が入ったリップスティックを発売しました。このリップスティックは、SNSを通じた口コミによって東南アジアを中心にヒットします。同社はこれを契機にビジネスを拡げていきました。

わたしがKailijumeiのリップスティックの存在を知ったのは2015年です。当時、前職のデジタルメディアで読者プレゼントを検討していたときに見つけました。当時は日本国内ではまだ販売がされておらず、海外のデザイナーズサイトから注文しました。この販売チャネルは、後述するように、同社の秀逸なマーケティング戦略の一端です。

Kailijumeiの創業者は中国広東省在住の陳瑞麗さんです(わたしはお会いしたことはありません)。2016年に現在の組織体制(聚青國際有限公司、非公開のプライベートカンパニー)に移行しています。

Kailijumeiの創業及びビジネスの経緯については全くといってよいほど情報がありません。香港の調査会社に依頼して得た簡易レポートでは、出資者及び代表者は創業者とは異なる人物で、財務記録も非公開のために事業実態の分析ができませんでした。

ただ、わたしは2015年と比較的早い段階でKailijumeiの商品に着目していたので、今日までKailijumeiがグローバルブランドとしての地位を確立するまでの流れは追うことができます。以下はインターネット上に散在する情報をもとに、Kailijumeiのビジネスモデルの軌跡をマーケティングの4Pで時系列に整理して示したものです。

前述の通り、Kailijumeiは、2014年に花と金箔入りのリップスティックを発売後、SNSを通じた口コミによって東南アジアを中心に商品がヒットしたことを契機にビジネスを拡げていきました。当初の販売チャネルはソーシャルデザイナーズサイト(Tictail)を通じたオンライン通販のみです(※1)。

(※1)Tictailは、スウェーデン発祥のソーシャルデザイナーズECサイトです。2011年に登場して人気を博しましたが、2018年にShopifyに売却されています。

2015年時点で筆者が購入した際には、商品はマレーシアから発送されていました。また、現在でもインターネット上にはKailijumeiがシンガポールやタイ発祥のブランドであるという記述が見受けられます。このような諸事情を考えると、おそらく創業から約2年間、2016年10月に香港で株式会社に移行するまでの間は、華僑ネットワークを活用したスモールビジネスとして東南アジアを中心に展開していたのではないかと思います。商標登録(2016年8月取得)や実用新案(2017年1月申請)といった知財戦略が後手に回っていることも、スモールスタートのスタートアップであったことを示唆しています(※2)。

(※2)確認できる最も早い時期の商標取得は2016年8月の香港(303876120)と日本(6014472)で、これはグローバル展開を企図して香港に会社を設立した時期にあたります。リップスティックの実用新案は、2017年1月に申請し、同年8月に「CN206433971U」で権利取得しています。

2016年10月に香港で聚青國際有限公司を設立後は、北米、韓国、日本に拠点と代理店制度を設けてビジネスを展開しています。いわゆる正規品ビジネスへの移行です。それに伴いマーケットプライスも当初の直販価格30ドルから実勢価格15ドル程度へと下がっています。各国での浸透度合いを考慮すると、出荷量・販売量はかなり拡大しているものと思われますが、正確な売上は不明です。

代理店制度の導入は、販路の拡大とともに、各国の薬事・化粧品輸入規制への対応で現地の協力を得ることができる点と、マーケティングを代理店が手がけてくれるメリットがあります。ただし、後者については、日本で代理店が手がけていると思われるマス広告は見られるものの、Kailijumeiの広告スタンスは一貫してSNS主体で大きな変化はありません。

Kailijumeiのビジネスモデルにおいて最も秀逸なのがマーケティングであると考えます。

プロダクトビジネスの立ち上げにおいて、いまやオンライン通販の活用は不可欠ですが、通常、販路を考慮すると、プラットフォームの選択はAmazonやAlibabaといった大規模ECになります。ところが、Kailijumeiのエライところは、前述のとおり、あえて販路としては狭い新興のソーシャルデザイナーズECである「Tictail」を選択していることです。これはプラットフォームの選択が自社のブランドイメージに直結することを理解している行動であるとしか思えません。

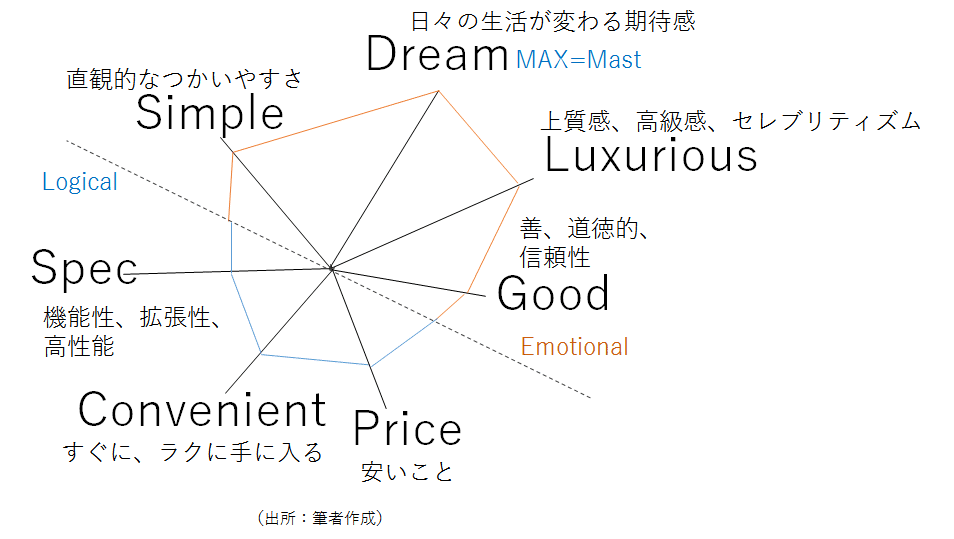

第1話でご紹介した感性プロダクトマーケティングの図で示すと、Kailijumeiが目指すブランドイメージは、上半分の領域にある「Dream」や「Luxurious」です。一方で大規模ECにおいて重視されるのは下半分の領域にある「Convenient」や「Price」です。

すなわち、創業間もないスタートアップであるKailijumeiにとって、AmazonやAlibabaへの出店は、ブランドを確立する前に陳腐化・チキンレース化に巻き込まれる危険が高いわけです。そこでブランドを確立するまでは販路が狭いソーシャルデザイナーズECを活用してプレミアム価格での販売をおこない、ブランド確立後は代理店制度を通じて大規模ECも含めた販売チャネルの拡大という戦略をとったわけです。その仕組みを次の図で示しました。

このようなKailijumeiのマーケティング手法は、M・ロジャースの理論にもとづく戦略であるとも評価できます。すなわち、イノベーターやアーリーアダプターを対象にしてブランドを確立し、ブランド確立後は代理店制度による正規品ビジネスでアーリーマジョリティ以降を対象とするマス戦略への移行です。

第3話では、同社の事業戦略について考えてみたいと思います。

(第3話につづく)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?