【コンサル物語】システムコンサルティングを始めた会計士達①~1930年代 IBMの発展~

マッキンゼーやブーズ・アレン・ハミルトン等のコンサルティング専門会社が約400社も誕生した1930年代とは違い、1940年代から会計事務所がコンサルティングの主力サービスとしたのは、会計システム等を使ったシステムコンサルティングでした。

当時の会計事務所の組織図に現れてきたコンサルティング部門は、例えばプライス・ウォーターハウス(後のPWC)のシステム部のように、サービス内容が非常にわかりやすいものもありました。

会計事務所がシステム分野からコンサルティングに再参入していった歴史を紐解いて行きたいと思いますが、まずは会計業務の分野でシステムがどういう状況だったのか見ておきたいと思います。

20世紀初期の会計機・会計システムの歴史については以前触れていますが、今回はコンサルティング業界が動き出していた1930年頃の会計機・会計システムの歴史です。特に1930年代から躍進を続け、後に20世紀コンピュータ産業の覇者となるIBM社に注目したいと思います。

システムコンサルティングの分野においてIBMと会計事務所は、20世紀後半のコンピューターメーカー(IBM)とコンピューターユーザー(会計士)という関係から、20世紀末には両者がコンサルタントとして競合する存在になっていきます。そして21世紀に入りすぐにプライス・ウォーターハウス(当時はPWC)のコンサルティング部門はIBMに売却される、という何とも興味深い歴史を持っています。

1924年にCTR(コンピューティング・タビュレーティング・レコーディング)から社名をIBM(インターナショナル・ビジネス・マシーンズ)に変えたトーマス・J・ワトソン率いるIBMは、特にパンチカードシステムの分野で他社の追随を許さない圧倒的な存在になっていきます。1930年代にIBMが販売したカードは年間30億枚と言われ、会社売上の10%(利益では30〜40%)を占めていたようです。

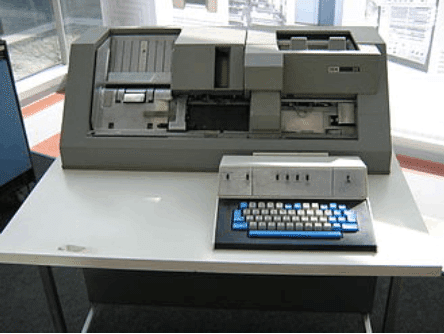

パンチカードシステムは、複数の穴の開いたカードを読み取り、データ処理(電気処理)して結果を印字する仕組みの機械です。カードに穴を開けるカード穿孔機(キーパンチ)、穴の開いたカードを読み取る分類機(ソーター)、レポートや集計を行い印字する会計機(タビュレーター)からなるものが一般的です。

パンチカードシステムとそれを構成していた作表機の登場はコンピュータを数値計算だけではなく、調査票などを集計するといったレコード処理にも使うことができましたので、コンピューターがビジネス分野で広く使われる要因の一つだったと考えることができるようです。

コンピュータ出現の最大の要因は 「数値計算」 であったが、コンピュータが汎用となるために作用した要因の一つに「レコード処理」がある。 所謂「事務計算」分野である。このレコード処理を行うために発明された「作表機」は独自に進化し、その技術はコンピュータの発展に大きく貢献していた。

パンチカードシステムがコンピューターの発展に貢献する運命にあったことと、パンチカードシステムでIBMが成功していたこと、この歴史が20世紀後半のコンピューター産業でIBMが覇者となっていく理由の一つでもあったでしょう。1930年代大恐慌時のIBMと当時の社長ワトソン氏の姿はアメリカのビジネス史を飾るものであり、ワトソン氏をアメリカで最も影響力のあるビジネスマンの一人にしています。その伝説を一部ご紹介しましょう。

この時期、事務機器メーカーの売上は約半分に落ち込んだ。IBMも新規受注は同様な落ち込みを見せたが、収入はカード販売や機械のレンタル料収入で支えられた。役員会議の反対にもかかわらず、ワトソンは景気が回復したときに備えて工場をフル稼働させ、恐ろしくなるほどの数の機械を在庫として積み上げた。彼はフランクリン・D・ルーズベルト大統領の顧問ならびに友人となった。

IBMそしてアメリカの復興は、1935年、 ルーズベルトのニュー・ディール政策とともにやってきた。ワトソンはその熱烈な支持者だった。1935年に社会保障法が制定され、連邦政府は全国2,600万労働者の雇用記録を整備することが必要になったが、この状況下でIBMは山のような在庫と工場のフル稼働で、他を圧して断然有利なポジションについた。

1936年10月、連邦政府はIBMの在庫を導入し、それらを一万平方メートル以上の面積を持つ煉瓦づくりのボルチモアのビルに設置した。この情報処理工場において、毎日50万枚のカードがパンチされ、選別され、表にされた。さらに、ニューディール法の制定は、民間会社の雇用者に対して、福祉、 米国復興法、 公共事業プロジェクトなどのもとになる情報を連邦政府に報告することを義務づけた。これがマシン需要を加速し、1936年から1940年の間に、IBMの売り上げは約2倍になった。従業員数も増え、1940年のIBMのビジネス規模は、それ以外の世界中の事務機器会社全部の合計を超えた。

1930年代のこの時期、IBMは400シリーズという会計機シリーズを発表して競合他社を引き離しました。特にタイプ405会計機はベストセラーマシンでIBM史上最も儲けた製品ということでその名を残しています。400シリーズはパンチカードシステムがコンピューターにその座を譲る1960年代まで生産が続けられていた驚くべきロングセラー製品でもあったようです。

最後に、当時パンチカードで仕事をしている典型的な事務所の様子をご紹介して終わりにしたいと思います。カードの作成業務には多くの女性が雇われたということがあったようですので、この写真で女性が行っていることがカードの作成業務なのかもしれません。

(参考資料)

『コンピューター200年史』(M.キャンベル・ケリー/W.アスプレイ 著 山本菊男 訳)

『コンピュータの発明』(熊澤徹 著)