【連載 Bake-up Britain:舌の上の階級社会 #5】ベイクド・ビーンズ(2/3)

貧しさに寄り添う

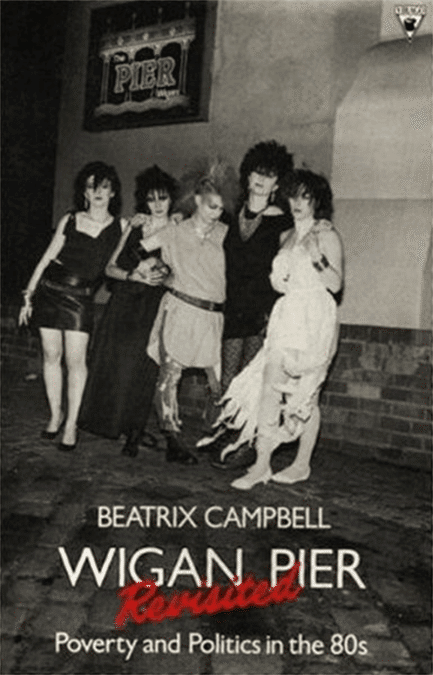

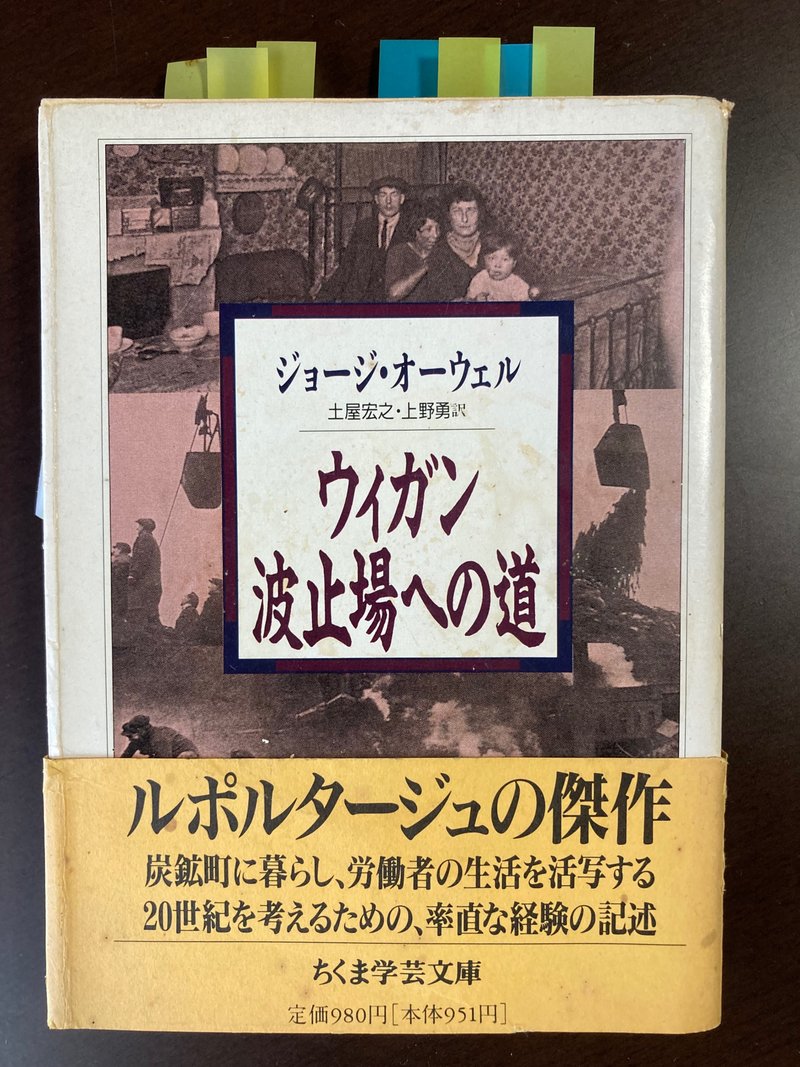

また、ベイクド・ビーンズに代表される粗末な食事は、当然そのまま貧困を象徴するものとしても語られる。白いパンに煤にまみれの指紋の跡を見つけて、なんともやるせない気持ちに打ちひしがれたジョージ・オーウェルが辿った道を、48年後に辿り直したフェミニスト著作家のベアトリクス・キャンベルは、『ウィガン波止場再訪―80年代の貧困と政治』(ヴィラーゴ・プレス、1984年)なる書物を残している。

オーウェルがマンチェスター近郊の工業都市ウィガンに滞在したのは、1936年の2月のことだった。キャンベルはウィガンだけでなくコヴェントリー、シェフィールドなど、かつては機械工業や鉄鋼業で栄えたものの、「イギリス病」と言われた70年代の不況によって失業者が溢れるようになった都市を訪ね、人々の生活を記録した。彼女が見聞きした労働者階級家庭の食事情は、オーウェルの時代とそれほど変わらないものだった。少なくとも、そのように読めてしまう箇所がある。

コヴェントリーに住むともに失業中のあるカップルはこう言う。「料理するのは週末だけ。平日はビーンズ・オン・トーストで生きている」。貧しい労働者階級は普段ビーンズしか口にできない、というわけである。しかし、問題は金銭だけではなく、とにかく時間がないことなのだ。その点、缶を開けて温めてトーストに乗せるだけなら、5分もあれば事足りる。忙しく貧しい労働者家庭ならばうってつけの食品、ということになる。

しかしキャンベルの本をもう少し注意深く読み進めると、途中から彼女の記述が女性の姿ばかりを追い、女性たちの言葉だけを引いていることに気がつく。それもそのはずだ。キャンベルがビーンズについて何度も何度も言及しているのは「安全な場所」と題された章で、そこで彼女が訪れている場所の一つは、女性支援団体「ウィミンズ・エイド(Women’s Aid Federation)」が借り上げ、何らかの事情で住むところを失った女性たちに提供している簡易宿泊施設なのだ。たとえば、夫からの暴力などの理由で家庭を離れなければならない女性たちが、時には子どもと一緒に、そこで避難生活を送っている。

キャンベルが話を聞いた女性たち曰く、

「チップスとビーンズ・オン・トーストで生きている」

「またチップスやらビーンズやらトースト?!」

「食べるものと言えばトースト、お茶、ビーンズ、ロールパン、チップス」

「いい時ならスパゲッティ・ミートソース、悪い時はビーンズ・オン・トーストかビスケット。何も食べられない日もある」

などなど。

じゃがいも(チップス)、豆(ベイクド・ビーンズ)、小麦(パン)。この炭水化物のオンパレードは、たしかに彼女たちが置かれている「貧しさ」を表してはいる。だが、別の読み方もできるのではないだろうか。つまり、なんとか生きていけてはいるけれど、ビーンズ(やチップスやトースト)しか食べられないから本当にもう飽き飽き、という彼女たちの愚痴は、もちろん貧しいからビーンズ(やチップやトースト)しか食べられないのだけれど、そのおかげで生きていられている、という安堵の言葉として読み替えられはしないだろうか。上記の言葉は、「安全な場所」を身を寄せ、餓死せずに済んでいるという安心感に裏打ちされた、そうは言ってもまあ結局食べ物といえばビーンズ(やチップスやトースト)ばかりなんだけどね、という皮肉の言葉ではないだろうか。

実際キャンベルは、彼女たちが置かれている貧しさや悲惨な境遇以外のところにも目を向けている。年間述べ200人の女性と400人の子どもたちが寝泊まりしていくこの施設は、「何人もの子どもたちがビーンズを食べこぼし、オネショをし、お菓子を隠し持っている。過密な施設といえば、タバコの煙、トイレ臭さや病人臭がするのが常だが、ここは違う。「活気があり掃除したての木の家具の匂いとラヴェンダーの香りで満ちている」。

この「掃除したての木の家具の匂いやラヴェンダーの香り」という記述から、やはり安堵感の方が先に立っているように思わされるのだ。言葉尻はネガティヴに聞こえても、いわゆる「ホッとできる食事(comfort food)」にありつける環境をビーンズが象徴していると考えることもできるのではないか。生きづらさを抱え、そこから一時的にではあれ逃れている女性たちの体を温め、胃を満たすビーンズ。悪くはない役割ではないか。

同情の的になり、嫌味や皮肉の種になるけれど、実は命を持続させている食べ物としてのベイクド・ビーンズ。そのありがたさを実感したければ、秋から冬にかけて、イギリスで1シーズン暮らしてみるといい。

朝の日の出はめっきり遅くなり、夕はあっという間に日が落ちる。そもそも日中に太陽の顔を拝めれば御の字。基本は雨、それも驟雨で、街は灰色。息は白くなり、路面は濡れている。お腹をすかせて早く「ホッとできる食事」にありつきたいと願いながら家路を急ぎ、家にたどり着くやいなや、缶詰のベイクド・ビーンズを中身を鍋に移して火にかけ、紅茶を入れ、トーストをこんがりと焼き、バターを塗り、そこに温まったビーンズを乗せる。湯気が甘い香りを放ち、冷えた手をティーカップで温めながら熱々のビーンズ・オン・トーストをほうばる。

「不味い」わけがない。

(続く)

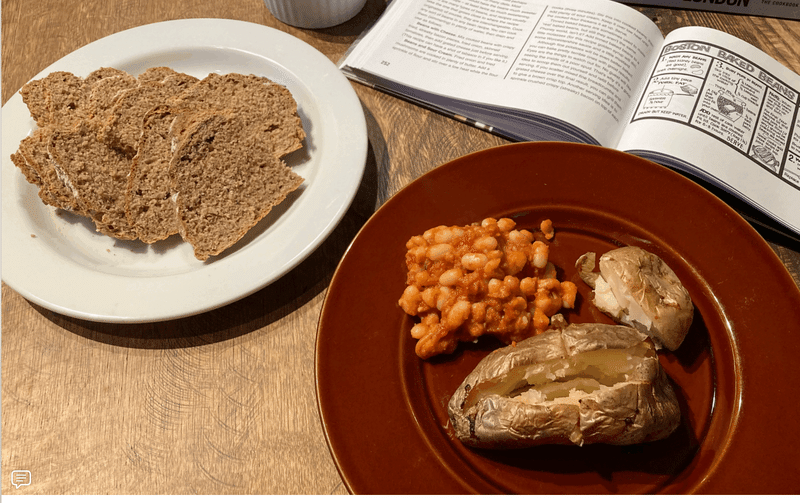

ジャケット・ポテトのベイクド・ビーンズがけ

2人分

材料

ジャガイモ(250gぐらいのもの) 2個

オリーブ油 適量

ベイクド・ビーンズ(第4回のレシピ参照) 200gほど

作り方

ジャガイモは男爵やキタアカリなど、ホクホク系のものを選ぶ。

皮付きのままよく洗い、表面をフォークで突き刺していくつか穴をあけ、オリーブオイル塗ってアルミホイルに包む。

200℃のオーブンで1時間ほど焼く、竹串がすっと通り外側の皮がカリッすればOK。

焼けたジャガイモの上からナイフで十字に切り込みを入れ、そこに温めたベイクド・ビーンズをたっぷり盛りつけてサーブする。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?