心理的安全性×知的安全性の関係性の平面がハイパフォーマンスチームをつくる[チームアラインメント2]

チームのもったいない状況

前項で今の時代、組織の力を発揮するには関係性と向き合わねばならないのだと書きました。

関係性についてオフィスにこんな話はありませんか:

このような遠慮を感じさせる関係性は、チームの本来のパフォーマンスを削いでいるであろうと想像できます。議論できたはずのアイデアが埋まってしまうからです。実にもったいないことです。

こういう時によく引き合いの出されるのがGoogleのプロジェクトのおかげで流行った「心理的安全性」という言葉ではないでしょうか。誤解も受けやすいのでオフィスでこの言葉を使うことには少々勇気が必要になってしまいました。「仲良くすれば業績が伸びるのか」と。

計画を効率よく実施することをよしとしてきた従来の感覚に合わないように感じられるからかもしれません。

心理的安全性x知的安全性 = ハイパフォーマンスチーム

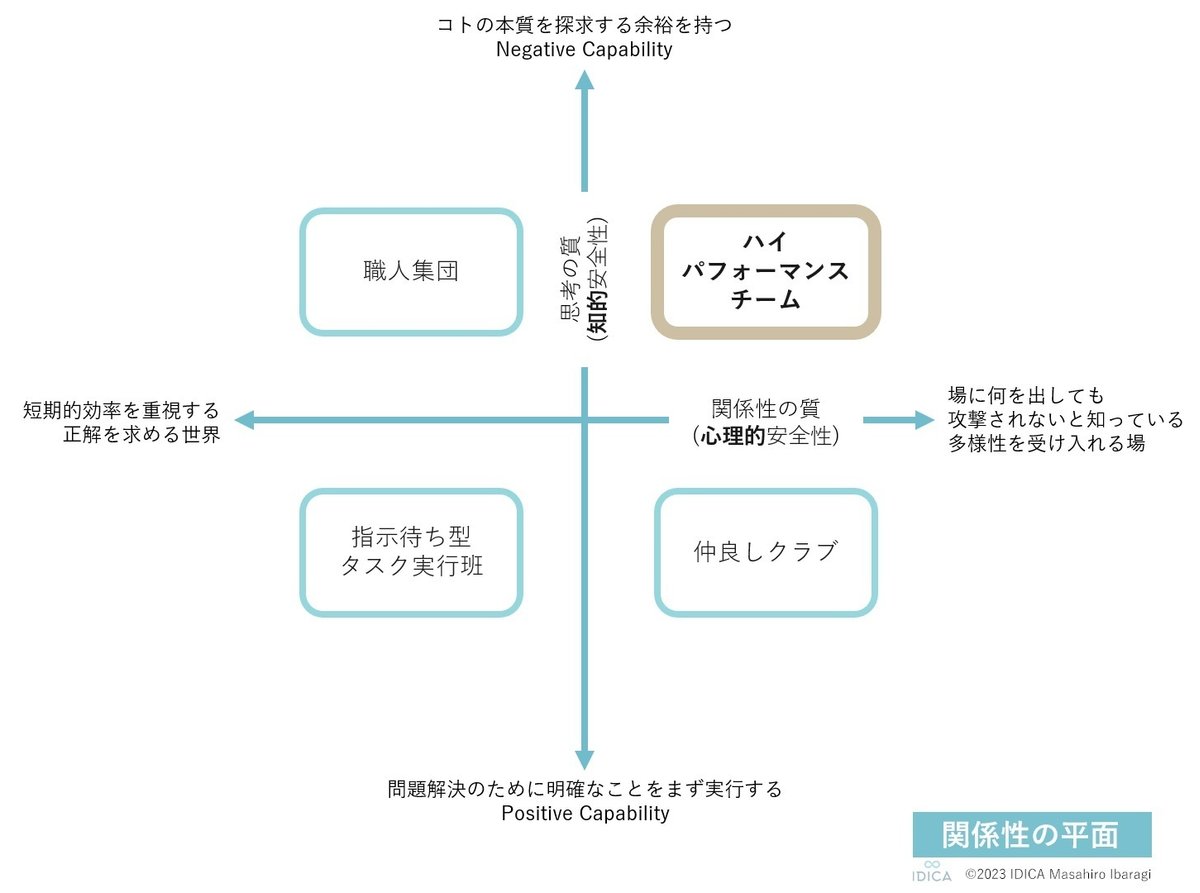

そこでチームの業績(パフォーマンス)と安全性について、状況を簡単に整理するために関係性の平面(下図)を創りました。

これは横軸に心理的安全性、縦軸に知的安全性をとった四象限のマトリクスです。マトリクスの各象限がチームの性質を表しており、ハイパフォーマンスチームになるために伸ばすべき性質が何かを示しています。

同図は2023年に出版された書籍「哲学思考」で、私が執筆した節に掲載しました。この図はわかりやすいとのフィードバックをよくいただいていますので、今回はこのお話です。

横軸:心理的安全性

「こんなこと言ったら笑われるかな」「怒られるかな」と頭に浮かんだ言葉を飲み込んでしまうような状態は、心理的安全性が高いとは言いません。しかし「うちは、みんな何でも言えるチームだよ」というチームも、深く対話してみるとシビアな局面で言葉を飲み込むことが多い、と言うひとがいることがよくあります。

表面上いつも穏やかに話をしていることが、そのまま心理的安全性が高いというわけではないので、リーダー側に立つ人などは注意が必要です。

開発の現場などで効率を求めるあまり正解にこだわる場合も、'正しい'という確信がないと発言しづらくなります。目先の効率、時間短縮、後戻りしないスケジュールが発言を抑え込んでいる可能性があります。

これはしかし、どこにでもあることです。自分たちでは気づかないかもしれません。

そして、心理的安全性を曲解して摩擦を避けてしまう状態を、「仲良しクラブ」と名付けました(図の第四象限)。

縦軸:知的安全性

もう一つ必要なのが、知的安全性です。これは物事の本質を追求することに許可を与えられている(と知っている)状態のことです。ちょっと立ち止まり、「これはどういうことなのか」と考えてみる余裕があることですね。

ところが目に見える成果物だけに価値を見出すような環境ですと、この探求が何も成果を生んでいないかのように感じられてしまいます。環境からの出力への圧力も感じられてとても焦りますね。

私は開発現場や研究部門に長くいたので、エンジニアの多い環境下で特にこの問題を感じてきました。

「とりあえずやる」ことが優先されるので、現場でも深く考察することに時間を割くより手を動かしている方が安心という風潮が生まれます。これは修正前提の仮説を立てて「まずやる」のとは異なる態度で、手戻りが大きく結果として非効率な開発になります。

知的安全性とは、本質探求や仮説構築の間の不確実な状態に耐える能力(Negative capability)のことです。世界が複雑で容易に答が手に入らなくなった現代(別記事)において特に重要度が増した能力だといえます。

心理的安全性同様、知的安全性だけにフォーカスしてしまうことも問題になります。

軽やかに動けなくなったり、他人の領域との間に線を引いて自分の得意な領域の深堀だけに固執することで、せっかくのチームの多様性を活かせなくなってしまうからです。そのような状態を職人集団と名付けました(図の第二象限)。「集団」はチームではありません。

良かれと思って優れた専門家ばかりを集めて組織を構築すると、意図せず職人集団を作ってしまうことがあります。互いの専門性へのリスペクトがあるあまり、チームに問題が発生しても、自分の領域外と見た事柄には意見をしません。これは自分の領域へも口を出してほしくないという想いの裏返しでもあるでしょう。

実際の問題解決にあたっては、領域を超えた専門家の意見交換ほどイノベーティブなものはありません。ハイパフォーマンスチームなら備えておくべき知的資本です。

ハイパフォーマンスチーム

チームの潜在能力を発揮するハイパフォーマンスチームとは、前述の心理的安全性と知的安全性の両方を備えたチームのことです。それはもったいないを駆逐したチームの姿だと考えています。

知的安全性を備えたチームが心理的安全性を手に入れたら、まさに哲学Infinite Diversity in Infinite Combinations (IDIC)がイノベーティブな解を生む状況になることでしょう。各領域の専門家であるメンバーは、物事の本質を追求することを恐れず、かつまた、自分の専門領域外の問題についても、自分ならでは視点からの意見を、正しい/誤りという判断を保留して、チームの議論の場に臆することなく出していき、チームもまたそのことを祝福する、そんな循環が起きていると思います。

とてもエネルギーに溢れた未来志向のチームの姿が目に浮かびませんか。

常にこの二つの軸があることを念頭において、ありたい姿を追求していきたいものです。

チームの現状を測る関係性の平面

関係性の平面は、自分のチームが実はどういう状態にあるのかを考えてみるときのフレームワークとしても有効 です。

専門家を集めたチームだから第二象限にいるかと思えば実は互いに衝突を回避し続ける第四象限の仲良しクラブだった、と気づいたということもありました。

チームのあり方は動的に変わるものです。リーダーやメンバーが変わるとき、組織内のチームの役割が変わるときなど、都度チームは新しく生まれ変わるのです。ですからチームの現状は感度よく見ていなければなりません。

今あなたのチームはどの象限にいますか?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?