理系女と文系男/第7話;男のラーメン・女のラーメン

本来なら、劇の話や文筆部の話を描くべきなのだろうけど、もう少し惚気話をしたい。

私がマイナーな宗教の人に声を掛けられ、ケイがそれを助けた日から、私とケイは塾のある日は、必ず一緒に帰ることになった。

授業が先に終わった方が携帯に一報を入れて、塾の出入り口で待っている。

そして出入り口で合流。

それから駅の近くでご飯を食べて、そうしたらサヨナラ。

ケイは私の使ってる電車の改札までついて行って、私を見送ってから自分が使っている電車の改札へ向かう。

こんなルーティンだった。30 ~ 40分くらい行動を一緒にしてただけだけど、当時の私としては、ちょっとしたデート感覚だった。

宗教勧誘から助けられた日みたいな不思議な感覚を毎回覚えていた訳ではないけど、気分は高揚していて、毎回塾が終わるのが楽しみだった。

その日もルーティン通り、塾の出入り口で合流して、二人でご飯屋さんに向かっていた。

移動中、ケイがふと言った。

「まりかの食の好みって、普通の日本人とちょっと違うんだよな。日本生まれじゃないから、仕方ないのか?」

今更だけど、私は帰国子女だった。日本生まれじゃないっていうのは不正確だ。日本で生まれたけど、赤ちゃんのうちに凄く寒い国に引っ越したのだ。四歳まで、その凄く寒い国にいた。

「どうだろう? こっちに来てから、十年以上経つからね。っていうか私の味覚って、そんなに変わってるの?」

私は「食の好みが普通の日本人とちょっと違う」と言われたことが気になった。その自覚が無かったから。

これについて、ケイは解説してくれた。

「海老と烏賊が食えん奴は少数派だ。だけどセロリとか納豆は大丈夫って、意味がわからん」

ケイは割と細かく、私の食の好みを把握していた。そして悩んでいた。

ケイが悩んでいる理由について、私には心当たりがあった。

(先週のこと、気にしてるのかな…? 気ぃ遣ってもらって、なんか悪いな…)

私は少し申し訳ない気持ちになった。

店はケイが選んでいた。ケイは意外にグルメでいろんな店を知っていた。

先週の塾帰りに入った店も、ケイが選んだものだった。

駅から少しだけ離れた場所にあるラーメン屋に入った。

「ここは前にタケと一緒に入ったんだが、かなり美味かった」

店に入る直前にケイはそう言った。お勧め度はかなり高い感じだった。

「へぇ。それは楽しみだね」

私もニンマリと笑った。

店はそこそこ繁盛していて、席は六割くらい埋まっていた。客層はスーツ姿の男性が主だった気がする。この空間で女は私だけだったかもしれない。

入店後、私たちは厨房の見えるカウンター席に並んで座った。

そして、ケイが「一番美味い」と推すラーメンを私は頼んだ。ケイも同じものを頼んだ。

名前は憶えてない。とにかく長ったらしかった。

程なくして、注文したラーメンが出された。

私は「頂きます」と合掌した後、近くにあった胡椒を手に取ってラーメンに振ろうとしたのだけど、ここでケイが私の手を掴んで止めた。

「いきなり胡椒を掛けるな。この形が料理人さんの考えたベストの状態なんだ。まずはラーメン自体の味を味わえ。胡椒はその後、好みに応じて掛けるなら掛けろ」

かなり鋭い視線で私を見ながら、ケイはそう言った。その視線に私は圧倒された。

「う…うん。言われてみればそうだね。わかった」

この店は、頑固な店主が食べ方を指定してくるタイプの店ではなかったけど、確かにいきなり胡椒投入って作った人に失礼な行為なのかもしれない。私は考えを改めた。

私は胡椒をラーメンに振らず、元の位置に戻した。そして、改めて出されたラーメンに目をやってみたけど…。

(このスープ、ギトギトし過ぎてない? 時間が経って油分が分かれたドレッシング?)

このラーメンの見た目に、私は良い印象を持てなかった。手は箸を持ったまま止まっていた。

横を見ると、ケイは美味しそうに同じラーメンを食べていてた。彼は余り表情を変えないけど、止まらないが箸が満足感を物語っていた。

(美味しいんだよね…? こんなに美味しそうに食べてるんだから……)

私はケイの反応を信じて、いざこのラーメンを食べてみたのだけど……!

「うぐっ……!!」

私には厳しかった。具体的に何がどう厳しかったのかは、好きな人に申し訳ないから細かい説明は避けておく。

後で知ったのだけど、これは家系だか次郎系と呼ばれている系統のラーメンだった。正直、未だにどっちがどっちか、全く解らない。

とにかく、私には厳しかった。

「どうだ? 美味いだろ?」

一口目を食べた私に、ケイはそう訊ねてきた。

私はケイの方を見て、必死に笑ってみせた。多分、顔は引き攣っていて、目は死んでいたのだろう。

(ごめん。このラーメンとは仲良くなれん……)

さすがに当時の私でも、人が大好きで推してきたものを「マズい」とは言えなかった。

取り敢えず、頑張ってこれを食べることにした。

(くっそー! 減らない!! 多いよぉぉぉぉ!!)

多分、ラーメンの量は普通だったんだろう。それでも、どうしようもない好みの壁が私の食べるスピードを落とすから、大量に感じた。

泣きたかった。

無心で麺を口の中に入れ、お冷で喉の奥に流し込む。テーブルに水の入ったピッチャーがあって、お冷をセルフサービスで追加できるシステムになっていたのが救いだった。私はこのピッチャーの水を一人で飲み切るんじゃないか? ってくらいには、お冷をおかわりした。

「ああ…。ご馳走様でした……」

私はラーメンを気力で食べきった。ケイより遅かった。彼をそこそこ待たせたと思う。

「う~ん、ちょっとぉ…。もうお腹いっぱいだからぁ…。スープはキツいなぁ…」

まだスープがどんぶりの中にスープが残っていたけど、もう無理だった。満腹になったから…ではない。

勿論、ケイは汁完していた。

彼は胡椒の時のノリで「料理人が最も手間を掛けているのはスープだ。それを食さんとは…」とか言うんじゃないかと思って、私はビクビクしていたけど、それはなかった。

「やっと食べ終わったか。行くぞ」

ケイは簡素にそう言って席を立った。私は彼に続いた。

(この店、また行こうってなったら、どうしよう? ケイの中で最高ランク級の店なんだよね……)

私は悩んだ。普段は女王様気取りでわがままし放題だった割に、何故かこのラーメンに対する素直な感想を述べるのに、もの凄い抵抗があった。

以上が先週のことだ。

そして今日、ケイが私を連れて行った店は、またラーメン屋だったけど、かなり様相が違った。

「ここ、ラーメン屋なの? めっちゃポップなんだけど…」

その店は駅ビルの中に店舗を構えていたけど、看板は白とピンクを基調としていて、女の子のマスコットキャラが描かれていた。

ぱっと見の印象は、クレープ屋かアイスクリーム屋に思えた。

「俺の予想では、まりかの好きな系統だと思う」

ケイはそう言いながら、店に入った。

私もそれに続いたけど、店内に入ったらまた驚いた。

(オジさんが少ない。って言うか、女の子が多くない!?)

仕事帰りのサラリーマンっぽい人も居たけど、女子高生や女子大生らしき人の割合がかなり高かった。

それもそうだけど、この店はかなり凄かった。

「安っ! ラーメン屋でワンコインって、どういうこと!?」

壁に貼られていたメニュー表を見たら、やたら安かった。基本的に全ての商品が300~400円台で、高いラーメンでも500円台という、ちょっとあり得ない値段だった。

そしてもう一つ、驚く理由があった。

「スイーツもあるの!? 最高じゃん!!」

ベリークリーム、クリームぜんざい…こんな商品が幾つも並んでいた。女性客の多い理由が明らかとなった。

このラインナップは、私の心も躍らせた。

「めっちゃ良いトコ連れて来てくれたじゃん!!」

私は笑いながら、軽くケイの肩を叩いた。その時、ケイもほくそ笑んでいた。

確か、私もケイもラーメンは普通のものを注文した。だけど、私だけクリームぜんざいも注文した。席は机の小さい二人席に座った。なんか目を合わせるのが恥ずかしくて、二人とも視線を下に落としていたと思う。

ケイは備え付けのティッシュで鶴を折っていた。これは彼の独特な趣味である。

私はケイの手許を見ながら、たまに彼の手を指で突いた。

「劇の台本がヤバいかも。いいラストが思いつかなくてさ。昨日、徹夜して書いたんだけど、朝、学校で読んでみたらクソ終わっててさ…。全部、書き直すことにした。遅くまでやるとやった気になるけど、実は脳が疲れ切ってるから中身のある仕事はできないね」

私は上機嫌で、べらべら喋っていた。ケイはティッシュで鶴を折りながら微笑んでいた。

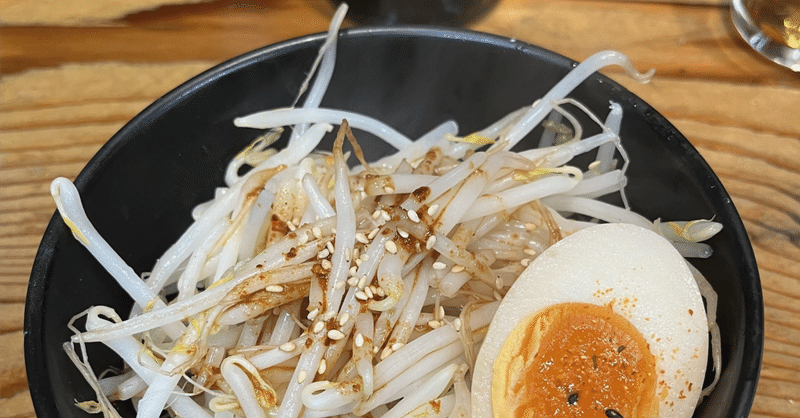

そのうち、ラーメンが来た。濁りの少ない白湯で、油が少なそうな見た目をしていた。

ところで丼には、レンゲの代わりに妙なものが添えられていた。

「何これ? スプーンとフォークのハーフ?」

スプーンというよりは調理用の大匙を一回り大きくしたようなものの先端に、突起が三つついたもの、というのがこの妙なものの正確な表現だろうか。

私が首を傾げると、ケイはすぐに説明した。

「スプーン部分でスープを掬って、フォーク部分でパスタみたいに麺を巻くんだ。そうすると、麺にスープを絡めて食うことができる」

そう言いながら、ケイは実演を兼ねてラーメンを食べ始めた。

私も「頂きます」と言ってから、ケイの真似をしてこの妙なスプーンだかフォークだかを遣って、ラーメンを食べ始めた。

勿論、いきなり胡椒をラーメンに掛けるようなことはしなかった。

「めっちゃ美味しいじゃん! 何だろう? 塩加減とか、凄く丁度いいね!」

このラーメンの味は、私をますます上機嫌にさせた。そんな私を見て、ケイは含み笑いをしながら頷いていた。

「お前は解り易すぎる…」

そうケイは呟いた。私はその言葉を余り気にしなかった。

「あのさぁ。ここのスイーツ、全部制覇したい! それまで、毎回この店にしたい!」

まだラーメンを食べ終わっておらず、スイーツが出される前から私はそんなことを言っていた。ケイは先と同じ表情のまま、「わかった」と呟いた。

「要するに、まりかもJKだったってことでいいんだな」

ケイは自分で頷きながら、そう言っていた。

優しくしてもらって嬉しかった。

ありがたいとも思っていた。

だけどやっぱり、これが当然だという気持ちがまだ何処かにあった気がする。

この時はまだ、こんな日がいつまでも続くと信じていた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?