スペシャル解剖学 【僧帽筋】

※この記事は【スペシャル解剖学マガジン】にも掲載しております。月に2冊以上買われる方は、マガジンをご登録される方がお得になります!ぜひお試しください!

こんにちは〜!ちょんまるです!!

今回は僧帽筋についてお話ししていきます〜!

僧帽筋は肩こり筋の異名も持つ筋肉です!

デスクワークで肩こりやばいんだよなって人にも知ってもらいたい内容になるので、是非最後までお付き合い下さい!

それではいきましょう!

記事のご購入を悩まれている方へ。内容はこんな感じです🔻

・僧帽筋とは

・起始停止

・作用

・支配神経

・腕を上げる時の働き

・肩こりとの関係

・僧帽筋との関係

・三角筋との関係

・肩甲骨の安定性

・肩こり解消法

僧帽筋とは

僧帽筋は背中にあるとても大きな筋肉で、鎖骨部・肩峰部・肩甲棘部に分けられます。

作用もそれぞれ異なってきますが、主に肩甲骨を動かす働きをします。

起始・停止

①鎖骨部(上部)

起始:後頭骨上項線・外後頭隆起・項靭帯を介して頸椎の棘突起

停止:鎖骨外側1/3

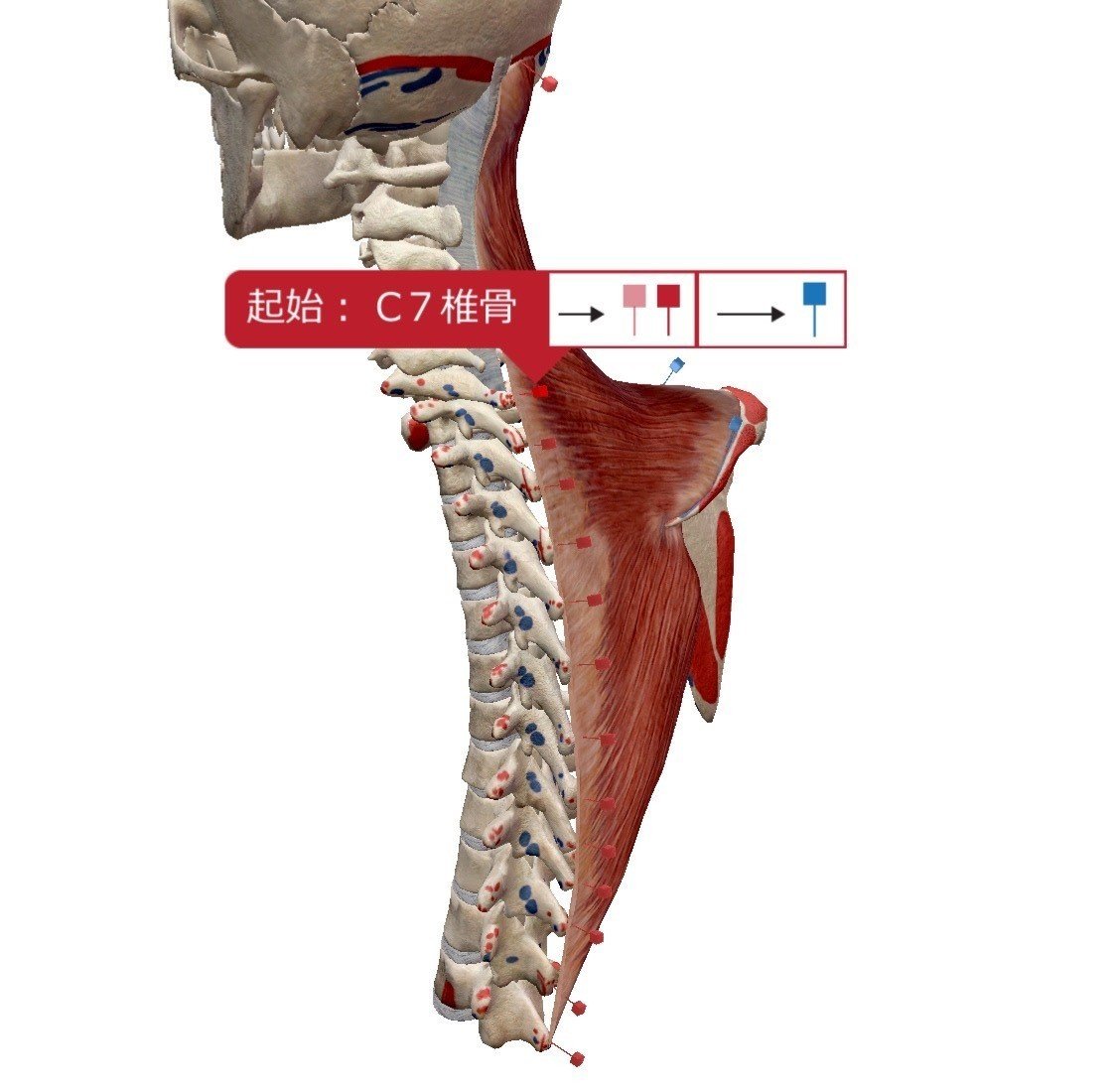

②肩峰部(中部)

起始:頸椎C7〜胸椎T3の棘突起・棘上靭帯

停止:肩甲骨の肩峰・肩甲棘

③肩甲棘部(下部)

起始:胸椎T4〜胸椎T12の棘突起・棘上靭帯

停止:肩甲骨の肩甲棘三角

作用

①上部

肩甲骨の 1.上方回旋 2.内転 3.挙上

頭頸部の 1.伸展

②中部

肩甲骨の 1.内転 2.上方回旋

③下部

肩甲骨の 1.下制 2.内転 3.上方回旋

内転と上方回旋は共通して働きます。←ここ大切

支配神経

副神経の外枝・頸神経叢の筋枝(C2〜C4)

肩甲上腕リズム

腕を挙げる際、肩関節とともに肩甲骨も一緒に動いてくれることで、腕を上に挙げることができます。これを肩甲上腕リズムといいます。

難しい話をすると、肩関節外転時においては動作の始めは肩甲骨は若干内転します。そして上腕の向きに拮抗するような形で肩甲骨のポジションを安定させながら上方回旋します。最後、腕が真上に来た時には、肩甲骨は内転して下制して後傾して元の位置にグッと入り込むような形になります。

つまり僧帽筋がしっかり働かないと、肩甲上腕リズムが崩れ”腕を挙げる”という動作ができなくなってしまいます。

このように外転の可動域制限がある方に対する筋肉的アプローチとしては、僧帽筋の中部線維の活性化が有効的です。

具体的には肩甲骨を寄せる・離す、寄せる・離すを繰り返しやっていただくことで、改善に繋がると考えられます。

肩こりとの関係性

僧帽筋は肩こり筋の一つです。肩甲挙筋と合わせて肩こりの原因筋と言われます。むしろ原因第一位といっても過言ではないくらいです!

デスクワークやスマホ首など、頚椎が前に屈曲しているような姿勢のとき、頭が前に倒れないように支えてくれているのが僧帽筋です。

なのでそのような姿勢を長時間続けていると、僧帽筋が疲労し肩こりにつながります。

また、僧帽筋の上部線維が拘縮して肩が凝ったという時に、「肩もみ」をされる方が多いと思いますが、僧帽筋上部線維というのは後頭骨の上項線・外後頭隆起から、つまり頭の後ろから付着していますので、後頭部から肩の横まで幅広く処置する必要があるとわかります!

肩凝ったなあ〜と感じた時、首の後ろも一緒に揉んでみるとめちゃくちゃ気持ちいのでやってみてください!✌️

また、僧帽筋の上部線維は鎖骨の外側についているため、拘縮すると肩の外側から上がる、いわゆるイカリ肩のように肩が上がります。

反対に肩甲挙筋は肩甲骨の上角(内側の一番上の角)に付着しているので、肩甲挙筋が拘縮すると首元近くの肩が上がったような形になります。

つまりどっち側が上がっているかで、原因が肩甲挙筋なのか僧帽筋なのか判断する一つの材料ともなります。

しかし、肩甲挙筋が凝っていて僧帽筋が凝っていないということは、ほぼ考えにくいのでどちらもリリースする対象になります。

逆も然りです。

僧帽筋の重要性

腕を上げる際の僧帽筋の重要性は肩甲上腕リズムで話しましたが、加えて筋力が低下して機能しなくなると、どのようなことが起こるのかをお話しします。

僧帽筋が機能しなくなると、肩甲骨を安定させるために肩甲挙筋や菱形筋などが代わりに働きます。

この二筋はどちらも肩甲骨の内側に付着する筋肉ですので、肩甲骨の下方回旋という働きをします。

下方回旋という動きは僧帽筋と真逆で、手を下げる方向に働きます。

つまり手が上がらなくなります。

ですので僧帽筋よりも菱形筋が強すぎると、手は上に上がらなくなるといえます。

この言い方をすると菱形筋は悪者みたいですがそんなことはありません笑

あくまで”手をあげる時に僧帽筋より菱形筋が強すぎると”ということです笑

反対に、肩甲骨が上方回旋しきって外転してしまっている場合は菱形筋を鍛える必要があります!!

ケースバイケースです!!!

三角筋との関係性

僧帽筋の停止部と三角筋の起始部は全く同じ場所についています。厳密にいうと全く同じ場所というわけではなく、近い場所に付着しています。ご近所さんって感じですね!🏠

そのため三角筋と強い筋連結を持っています。

だからこそ肩関節が外転していくとそれに拮抗して肩甲骨も動いてくれる。

つまり三角筋が働くと僧帽筋も働いてくれる、いわゆるフォースカップルというお互いが一緒に働き合うような関係性にあります。

仲の良いご近所付き合いは大切ですね。

ぜひ見習いましょう。笑

🔽三角筋についてはこちら⬇️

翼状肩甲骨

翼状肩甲骨とは肩甲骨を安定させておくことができない状態を言います。

肩甲骨を内転した状態でキープするには僧帽筋の働きが必要になってきます。そこで僧帽筋が機能しなくなると、肩甲骨を安定させることができなくなってしまいます。本来ベンチプレスなどするときは、肩甲骨を適度に内転させたまま行いますが、僧帽筋が機能しないことによって肩甲骨が過剰に動いてしまいます。このことを翼状肩甲骨と言います。

一般的には前鋸筋の支配神経である長胸神経が機能麻痺すると起こると言われていますが、僧帽筋においても機能しなくなれば翼状肩甲骨になると十分考えられるのではないかと思います。

肩こり解消法

ここである肩こり解消法をご紹介します!

PNFという手法を使います!

PNFとは、固有受容性神経筋促通法のことです!笑

簡単にいうと、普段使えていない筋肉あるいは凝り固まってしまった筋肉に刺激を与えることで神経の活性化を図り、また筋肉の緊張が緩むといったようなものです!

具体的なやり方をご紹介します!めっちゃ簡単です!

①パートナーを用意します。(いなければ1人でもOK)

②パートナーに肩を上から押してもらいます。(がっつり強めに)

③それに対抗して肩を思いっきりすぼめます。

④5秒ほど対抗します。

⑤ゆるめます。

⑥また5秒ほど対抗します。

これを3回ほど繰り返します。

するとあら不思議、肩こりスッキリ解消するはずです!是非やってみてください!

(1人でやる方は普通に5秒ほどすぼめて、ゆるめてを繰り返してください!)

まとめ

(1)鎖骨部・肩峰部・肩甲棘部に分けられる

(2)起始・停止

①上部線維

起始:後頭骨上項線・外後頭隆起・項靭帯を介して頸椎の棘突起

停止:鎖骨外側1/3

②中部線維

起始:頸椎C7〜胸椎T3の棘突起・棘上靭帯

停止:肩甲骨の肩峰・肩甲棘

③下部線維

起始:胸椎T4〜胸椎T12の棘突起・棘上靭帯

停止:肩甲骨の肩甲棘三角

(3)作用

①上部線維

肩甲骨の

1.上方回旋 2.内転 3.挙上

頭頸部の

1.伸展

②中部線維

肩甲骨の

1.内転 2.上方回旋

③下部線維

肩甲骨の

1.下制 2.内転 3.上方回旋

(4)支配神経

副神経の外枝・頸神経叢の筋枝(C2〜C4)

(5)肩甲上腕リズム

肩関節の外転動作とともに肩甲骨は上方回旋する

(6)肩こりとの関係性が深い

(7)僧帽筋が働かないと代わりに肩甲挙筋や菱形筋が働く

(8)三角筋と強い筋連結をもつ

(9)僧帽筋が機能しないと翼状肩甲骨という状態になる

(10)PNFで肩こり解消!

僧帽筋は大きな筋肉で、機能も多い筋肉ですので機能しなくなると様々なエラーを起こします。

そうならないためにも日頃からコンディションをしっかり整えておくことが大切です。

長くなりましたが、以上で僧帽筋の解説は終わります!!

最後までご覧いただきありがとうございました!

それではみなさん、次回の記事でお会いしましょう!さよなら!😏

☆☆☆☆おすすめの記事☆☆☆☆

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?