スペシャル解剖学【下腿三頭筋】

どうも!パーソナルトレーナーのちょんまるです!

今回は下腿三頭筋、いわゆるふくらはぎの筋肉についてお話ししていきます!

それではいきましょう!!!

下腿三頭筋とは

腓腹筋とヒラメ筋から構成されます。

腓腹筋は二関節筋ですがヒラメ筋は単関節筋です。

起始・停止

腓腹筋(二関節筋)

起始:大腿骨の内側上顆、外側上顆

停止:踵骨隆起(しょうこつりゅうき)

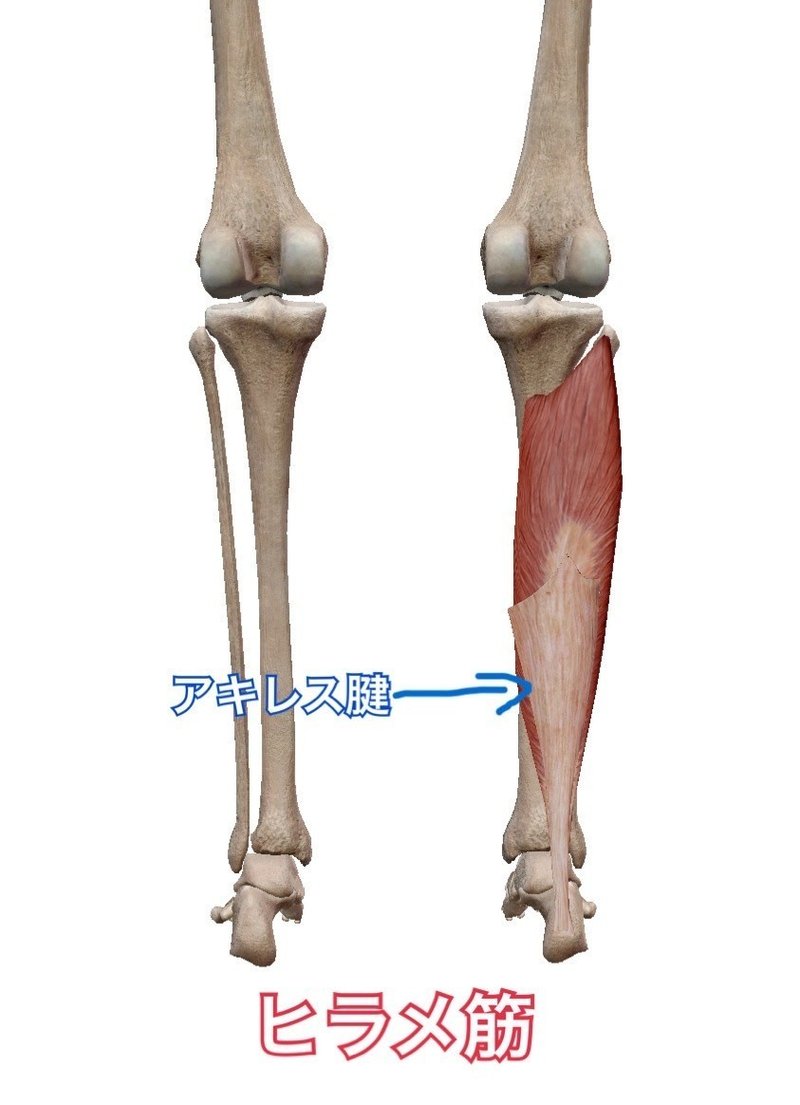

ヒラメ筋

起始:ヒラメ筋腱弓、腓骨頭

停止:踵骨隆起

このことから腓腹筋は膝の曲げ伸ばしに関与し、ヒラメ筋は膝の曲げ伸ばしには関与しないことがわかると思います。

作用

腓腹筋

1.膝関節の屈曲

2.足関節の底屈

ヒラメ筋

1.足関節の底屈

下腿三頭筋は足関節を底屈する筋肉の80%の力を持っています!

怪我してこの筋肉が使えなくなったら、ほぼ歩けないですね笑

筋線維の特徴

腓腹筋は速筋線維が多く、ヒラメ筋は遅筋がとても多い(87%程遅筋)です。

早く走るためには腓腹筋を鍛えて、長距離や日常生活のパフォーマンスを上げるためにはヒラメ筋を鍛えるのが効果的ではないでしょうか!

逆に、早く走れるようになりたいのにヒラメ筋を鍛えるのは逆効果だと言えますね!

筋連結

下腿三頭筋はハムストリングと筋連結を起こしています。

骨盤が後傾しているような方は、ハムストリングと一緒に下腿三頭筋も拘縮、短縮している場合があります。

そのような方にリリースを行うのは効果的だと言えます。

主な使われ方

実際、瞬発的なジャンプやぴょんぴょんバネのように飛び跳ねる時、下腿三頭筋ではなく、筋腱移行部がもっとも収縮することがわかっています。

つまり下腿三頭筋の筋長というものはあまり変わらず、アキレス腱や他の筋腱移行部が収縮と伸張を繰り返してジャンプしているということです。

下腿三頭筋が主に使われる場面としては、相撲やラグビーなどじわじわと相手を押していくような動作の時に積極的に使われます。

ふくらはぎが太い人の特徴

何もしていないのにふくらはぎが太い!というお悩みを持っている方(特に女性)多いのではないでしょうか?

「昔スポーツやってたから」

というようなセリフをよく耳にしますが、本当にそうでしょうか!?笑

実際、1年間ほぼ休まずに鍛えた筋肉もコロナ自粛でたった2ヶ月休んだだけでしぼみました笑(そもそもあんま筋肉ありませんが汗)

ですので昔スポーツやっていたから太いというのは考えにくいですよね!

考えられる原因としては、日常生活で使いすぎているということです。

例えば、階段を上がる時に前にある足の臀筋ではなく、後ろにある足の下腿三頭筋を使って上がっているといったようなことです。

大臀筋ではなく下腿三頭筋をフルに使って階段を上がるような方は、当然ふくらはぎが太くなるのがわかりますよね。

他にも、お尻の筋肉が使えず骨盤が後傾し、膝も曲がった状態でノシノシ歩くことでヒラメ筋を活発に使い太くなっているということもあります。

具体的に説明すると、腓腹筋は膝をまたぐ二関節筋でヒラメ筋は単関節筋だとお話ししました。

ということは膝を重力に従って曲げた状態では腓腹筋は緩みます。つまり、膝を曲げてカーフレイズをするとヒラメ筋が優位に働くと言えます。

短距離走の選手とラグビー選手を比べてみればよくわかります。

短距離選手はラグビー選手と比べてふくらはぎはシュッとしていますが、ラグビー選手はめちゃくちゃ太いふくらはぎをしています。

短距離走の選手は瞬発的に膝を伸展させて使いますが、ラグビー選手や力士など膝を曲げてジワジワと相手を押していくような使い方をします。

この時、短距離走は速筋線維である腓腹筋を活発に使いますが、ラグビー選手は遅筋線維であるヒラメ筋をメインで使います。

ということはふくらはぎが太い人は腓腹筋ではなく遅筋線維のヒラメ筋が発達しているということがわかります。

ヒールとの関係性

ふくらはぎがむくみやすい、攣りやすいというような人の特徴としては、ヒールをよく履くということです。

ヒールを履くということは、常に爪先立ちしているような形なのでふくらはぎが短縮位になっていると言えます。

むくみ

ふくらはぎというのは非常にむくみやすい場所です。

理由としては心臓から遠いということや体の真下にあるから、ということがあげられます。

そのことからわかるように、血流を押し戻してくる強い力が必要になります。

この力が弱いと、血流やリンパがたまりやすくなります。

そもそもリンパというのは血液のように単体で流れてくれません。

筋肉の収縮弛緩によってながれます。

他動的に揉みほぐしてリンパの流れを促すのも一つの手です。

むくむ原因としては、筋力不足、運動不足、足関節、足首の可動域不足、膝、股関節の可動域不足などがあげられます。

特に多い原因としては運動不足です。

積極的に運動してむくみを予防しましょう!

また、膝の裏には大きなリンパ節があります。

ここをしっかり揉みほぐしてあげるとむくみに改善や予防にもつながります。

ヒラメ筋腱弓

ヒラメ筋腱弓=ヒラメ筋の付着部(膝裏のちょっと内側)

ここには膝窩静脈と膝窩動脈、脛骨神経が通っています。

そのためヒラメ筋が拘縮すると、神経絞扼や血流の不足などが起きます。

それが足先の冷えなどにつながりますので、そういった方はリリースの対象になると言えます。

アキレス腱

ヒラメ筋、腓腹筋はアキレス腱に向かって、合わさって付着します。

ここでのポイントは、アキレス腱は足の中心に付着していないということです。

言い方を変えると、脛骨よりも外側に踵骨があるため外側に向かってい付着しています。

(画像参照👇)

ここから何が言えるかというと、足関節がニーインのように回内した場合アキレス腱は伸張されることがわかります。

つまり回内位(内股気味)の人はアキレス腱に伸張性ストレスがかかり、腓腹筋、ヒラメ筋、アキレス腱の怪我や損傷をしやすくなります。

そのような人に対しては足首の使い方を練習させる必要があります。

ミルキングアクション

ふくらはぎは第二の心臓とも呼ばれます。

血液は心臓から送り出され、足先で折り返し戻ってくる必要があります。

その時、血液は重力に逆らって真上に戻ってくる必要があり心臓の力だけでは負担が大きいため、下腿三頭筋が筋収縮と弛緩を繰り返して血液を上に送るような役割を果たしています。

これを牛の乳を絞るような働きであることからミルキングアクションと呼ばれます。

トレーニング

ニーインするような人は膝が曲がれば曲がるほど膝が内側に入っていきます。

逆にそういう人は、つま先立ちする時は外側に体重が乗ってしまいます。

外側に体重が乗ってしまうということは拇指で踏めず、小指側で踏んでしまうということになります。

その場合、歩行動作時も正しい動作ができていないかも!と考えることができます。

本来、体を前に蹴りだすときは拇指で踏んで足を前に出しますが、それができず小指側で地面を蹴っている可能性が考えられます。

そのような人は股関節が内旋気味で拇指で地面を踏むことができないので、外旋の可動域を広げるトレーニングや、拇指で地面を踏めるように練習する必要があります。

ストレッチ

股関節を屈曲させて、膝を伸展、足関節を背屈させる。

これが一番簡単なやり方です。

(直接リリースする場合)

腓腹筋であれは、手のひら(指の腹)をふくらはぎにグッと当てます。

ヒラメ筋は腓腹筋の内側と外側の間をくぐってリリースする必要がありますので、手の先で腓腹筋の間に入り込むようにリリースしていきます。

以上です!!

むくみや冷えという悩みが多い筋肉ですが積極的に動かして、ミルキングアクションを活発にして、むくみに打ち勝ちましょう!!

それでは次の記事でお会いしましょう!さよなら!!😉

☆☆☆☆オススメの記事☆☆☆☆

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?