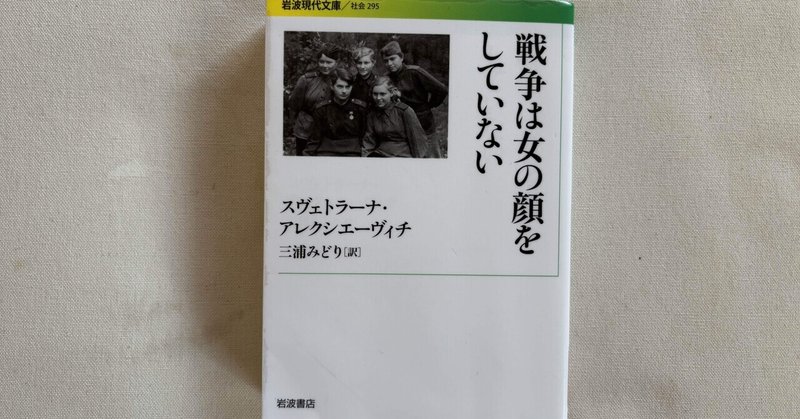

『戦争は女の顔をしていない』スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ(岩波書店)

第二次世界大戦時の1941‐45年、ソ連は「大祖国戦争」と呼ばれる、対ドイツ戦争に4年を費やした。ヒットラーのファシズム対アメリカを中心とする民主主義国家という構図で捉えられがちな対独戦が、多くの部分でドイツというファシズム国家とソ連という共産主義国家の戦いであったことを知ることができる。この戦いの4年間で、2千万人のソ連人が犠牲になったと言われている(P169)。この戦いでは、100万人を超える女性が従軍した。その500人以上に、1978年から2004年に亘ってインタビューした内容をまとめたものが本書である。ソ連の女性達は他国の女性達と同様に看護師や軍医、通信係、料理係、洗濯係等として勤めたが、他国の女性達と違って実際に人を殺す兵士、戦闘員としても従事した。そんな従軍女性達が戦争で傷つき苦しんだ事実を語ると同時に、戦後、従軍したことによる不当な扱いについても語っている。戦争の理不尽と戦後の理不尽が語られている。

本書は2015年度のノーベル文学賞を受賞している。本にまとめてから出版までに、さらに出版から受賞までに長い年月を要した。何よりまず、戦後インタビューそのものを始めるまで約30年の政治の変化が必要だった。作者はベラルーシ人の父とウクライナ人の母との間に1948年に生まれた。その当時はどちらもソ連の一部だった。2022年に始まるロシアのウクライナ侵攻と、それに対するベラルーシの態度など、現在の政治情勢と合わせて読むと、一層感慨が深い。

以下は自分のためのメモである。

〈それ(戦争)について書いたものはさらに多い。しかし、書いていたのは男たちだ。わたしたちが戦争について知っていることは全て「男の言葉」で語られていた。わたしたちは「男の」戦争観、男の感覚にとらわれている。男の言葉の。女たちは黙っている。わたしをのぞいてだれもおばあちゃんやおかあさんたちにあれこれ問いただした者はいなかった。〉P4

作者の前書き「人間は戦争よりずっと大きい」より。戦後30年を経ないとインタビューもできなかった当時のソ連の現状と、完成後2年間出版できなかった事実がこの本が持つ意味の重さを物語っている。15歳から30歳で出征していった従軍女性たちはインタビューを受ける頃には、母になり祖母になっていた。

〈「チョコレート菓子をください」売り子は気でも狂ったか、という目で私を見ます。私は知らなかったんです。配給券ってなんなのか?封鎖ってどういうことなのか?行列に並んでいた人たちはみんな私の方を振り返りました。私は自分の背丈より長いライフル銃を持っていました。ライフル銃をもらったとき思ったものです。「この丈くらいまで大きくなるのはいつだろう」って。突然、行列のみんながくちぐちに頼みました。「この子にチョコレート菓子をあげてちょうだい。あたしたちの配給券を切っていいから」そして、チョコレート菓子をもらいました。〉アリヴィナ・アレクサンドロヴナ・ガンチムロワ 上級軍曹(斥候)P84

封鎖中のレニングラードに帰った時の記憶。自分の背より高いライフルを背負った少女が何も知らずにチョコレート菓子を注文する。この本の前半で一番心に残ったエピソード。この後、褒章のメダルをもらった日に初めて生理になった話を語る。それほど幼なかったのだ。

〈戦地では半分人間、半分獣という感じ。そう……ほかに生き延びる道はなかったわ。もし、人間の部分しかなかったら、生き延びられなかった。首をひねられちゃう。戦争では思い出さなければならなかった。何か……人間がまだ人間になりきるより前にあった何かを……。〉リュボーフィ・イワノーヴナ・リューブチク 小隊長(機関銃兵)P98

人間の中にある獣性を思い出さないと生き延びられないという言葉。

〈「どうしておまえは戦争に行くの?」と母が訊きます。「おとうさんの敵討ちに」「おとうさんはあんたがライフルを持っているのなんて耐えられないよ」父は私が小さかった頃お下げ髪を編んでくれたり、リボンをむすんでくれました。母よりおしゃれでした。〉ウリヤーナ・オシーポヴナ・ネムゼル 軍曹(通信兵)P99

しかしその父は殺され、美しかった母は一瞬で老婆になった。兄も戦地で死んだ。そして残った娘である自分もライフルを持って戦地に向かったのだ。

〈あたしは自分がユダヤ人だということを知ったの。戦前はみな一緒に仲良く住んでいたのよ。ロシア人もタタール人もドイツ人もユダヤ人も、みな同じに。そうなのよ、あなた。「ユダヤ野郎(ジュー)」なんて言葉自体聞いたことがなかったわ。だって、おかあさんやおとうさんと、そしてたくさんの本と一緒だったんですもの。〉アンナ・ヨーシフォヴナ・ストルミーリナ パルチザン P101

ユーゴスラビアの内戦時にオンタイムで聞いた話と変わらない。人間は何度も同じことを繰り返している。

〈その辺一帯に死体を埋めました。(…)ちょっと盛り上がった土が残るだけ。そのあとにドイツ軍が来たり、車が通ればただの地面になってしまって何の痕跡も残りません。森の木の下によく埋めました。あっちの樫の木の下とか、こっちの白樺の下に。今でも森に行かれません。とくに古い樫の木や白樺があるところは。そういうところにじっとしていられないんです。〉オリガ・ワシリーエヴナ・コルジュ 騎兵隊(衛生指導員)P118

今でも森に行けない。森にいられない。全ての木の下に自分の埋めた死体があるように思えるのだろう。

〈亡くなった者たちがあたしのところにやってくる、夢の中で。死人たちが……あたしが殺してしまった人たちが……。その人たちを生前に見たわけではないんだけれど。でも、その人たちはやってきてあたしを見るんです。あたしは一生懸命に目をいっぱいに開いて探す、もしかしてまだ死んでいない負傷者がいるんじゃないかしら?重傷でもいい、救える人が。どう言っていいか分かりません、でも、みな死んでました……〉ヴェーラ・ボリーソヴナ・サブギール 軍曹(高射砲兵)P120

殺す時、その人たちの顔を見て殺したわけではないけれど、みなが夢に来て自分を見る。戦争中の自分は、今とは違っていたと語る女性。

〈私はパンを一個とって半分に割ってやり、それを兵士にあげた。その子は受け取った……。受け取ったけど、信じられないの……。信じられない……信じられないのよ。私は嬉しかった……憎むことができないということが嬉しかった。自分でも驚いたわ……〉ナターリヤ・イワノーヴナ・セルゲーエワ 二等兵(衛生係)P129

ドイツ人の捕虜にパンをやった記憶。憎んで当然のドイツ人を憎めなかった、そんな自分が嬉しいと語る。

〈聞き手が多いほど、話は無味乾燥で消毒済みになっていった。かくあるべしという話になった。恐ろしいことは偉大なことになり、人間の内にある理解しがたい暗いものが、たちどころに説明のつくことになってしまった。〉P154

作者の言葉。人間の心の深部に沈んでいる気持ちを汲み出すのがいかに難しいか。この本は隅から隅までそういう話に溢れているのだが。その何倍もの「消毒済み」の話があったということだ。

〈こんなこと分かる?私の気持ちを分かってほしいんだよ。憎しみもなしに銃を撃つことなんかできないさ。これは戦争なんだ。狩りじゃない。(…)撃て!撃て!私は仇をとるんだ……(…)P175

平和な日常への不安……同級生たちは大学を終えていた。私たちの時間はどこへ消えてしまったんだろう?何の技術もないし、何の専門もない。知っているのは戦争だけ、できるのは戦争だけ。(…)

男たちは戦争に勝ち、英雄になり、理想の花婿になった。でも女たちに向けられる眼は全く違っていた。(…)P182

工科大学の実験助手をして年金がもらえるまで働いたんだよ。みんなが好いてくれた。先生方も学生たちも。なぜって、私の中にみんなを好きになりたいって気持ちが、喜びがたまっていたからね。生きているってそういうことだと思ったんだよ、戦争のあとはそれ以外ないと思ってた。神様が人間を作ったのは人間が銃を撃つためじゃない、愛するためよ。どう思う?P185〉ワレンチーナ・パーヴロヴナ・チュダーエワ 軍曹(高射砲指揮官)

ワレンチーナは作者に取材先のリストを提供して、誰もが語りたがるだろうと言った。思い出すのは恐ろしいが、思い出さないことほど恐ろしいことはないから、と言う。彼女の戦後は厳しいものだった。四十年間沈黙し、その後、英雄扱いされたが、興味本位の取材もあった。作者に対しては心を開き、長い人生の物語を語る。

〈その人は私を見て誰かを思い出したみたいだった。(…)たぶん、恋人なんでしょう。私と同じ名前の。私はこの人と会ったこともないけど私を呼ぶ。私は、何がなんだか分からずにじっと見るだけ。「来てくれたんだね。来てくれたんだ」私は手を取ってあげました。身をかがめると、「来てくれるって分かってたんだ」そして何かささやいているんです。何を言っているのか分かりません。もう話せないわ。あの時のことを思い出すといつも涙があふれてくる。「戦争に行くとき君にキスするまがなかった。キスしてくれ」身体をかがめてキスしてあげる。片方の目から涙がポロッとこぼれて包帯の中にゆっくり流れて消えた。それで終わり、その人は死んだの……〉P198

野戦病院の看護師たちの内の一人が語ったエピソード。この部分は口々に話している印象で、誰の言葉か分からない。しかし多くの人がきっとよく似た経験をしているのではないかと思った。

〈人間は死んで行きながらも、やはり自分が死ぬということが信じられないんです。自分が死ぬって思わない。でも、見えるんです、髪の下から真っ黄色な色が拡がっていく、影のように顔の全面に、そして服の下にも。そうなるとその人はもう死んでいるんです。何か驚いたような表情のまま。〉P199

これも野戦病院の看護師の一人の話。「真っ黄色な色」が怖い。人が死ぬときの色が見えるのだ。

〈何でも燃えるんだ、とそのとき分かったの。血液だって燃えるって。〉P207

これも看護師の話。別の人の話だが、「水も燃える」というのもあった。

〈あの人たちは敵同士じゃないんです、ただ怪我をした二人の人が横たわっていただけ。二人の間には何か人間的なものが芽生えていきました。こういうことがたちまち起きるのを何度も眼にしました。〉P207

同じく看護師の話。ドイツ兵とソ連の兵。二人の負傷者。そこにいるのは二人の人間なのだ。

〈「起きろ、起きろよ、兄弟が面会に来てるよ」「兄弟なんて、私にはいないわ」私たちの寮は最上階にあって、下に下りていくと、ハンサムな若い中尉が待っていました。「オメリチェンコにご用の方は?」「私だ」そう言って、私が瓶につけておいたメモを見せてくれたんです。「私はあんたの血をもらった兄弟だ」そう言って、私にリンゴ二つとチョコレート菓子が入った袋を持って来てくれました。その頃チョコレート菓子なんかないでしょ?本当においしかった。院長のところに行って「兄が来たんです」と外出許可をもらいました。その人が「劇場に行こうか」と誘ってくれたの。私はそれまで一度も劇場なんか行ったことがなかったんです。それが突然劇場に、しかもハンサムな若者と。(…)

「あなたの友、機関銃中隊長は勇敢な死を遂げました」。それはあの「兄」のことだったの。彼は孤児院育ちで、持っていた唯一の住所が私の住所だったの。別れて行く時、私に必ずこの病院に残っているようにと熱心に頼んで行きました、戦争が終わってから見つけ出しやすいからって。「戦争ではすぐ行方不明になっちゃうだろ?」と心配してました。それから一ヶ月で彼が戦死したという手紙をもらうなんて。私はとても恐ろしくなってしまいました。針で心臓をさされたみたいでした……〉オリガ・ヤーコヴレヴナ・オメリチェンコ 歩兵中隊(衛生指導員)P213

看護師の女性の血を輸血された若者が、訪ねて来る。二人で劇場へ。しかしそれから一ヶ月後、彼は戦死する。戦争が終わったら彼女を探し出すつもりでいたはずなのに。このエピソードは繰り返し繰り返し読んだ。

〈父のおかげで家族みんなが橋を愛する気持ちを持っていました。子供の頃から橋が好き、爆撃されたり、爆破されて破壊された橋を見ると―-私にとって橋は戦略上の施設ではなく、生き物のようでした―-私は泣いていました……移動のときに破壊された橋を何百と見ました。大きいのも小さいのも、戦争では橋が真っ先に壊されます。がれきの山となっているところを通り過ぎるとき、いつも思ったものです。これをまた新たに建造するのにどれだけの年月がかかるだろう、と。戦争は人が持っている時間を潰してしまいます、貴重な時間を。父はどの橋の建設にも何年もかかっていたのを私は憶えていました。〉タマーラ・ルキヤノーヴナ・トロプ 二等兵(土木工事担当)P266

戦争では橋が真っ先に壊される、これを読んでやはりユーゴの内戦を思い出した。

〈人間は死ぬ時に必ず上を向くの。横を向いたり、そばに誰かがいてもそっちを見るということは決してないの。上だけ見てる。天井を。まるで空を見ているように。〉マリヤ・セリヴェストロヴナ・ボジョク 看護婦 P353

本当だろうか。人間は死ぬ時必ず上を向いて死ぬのだろうか。

〈私達の恋って、明日はない、今があるだけ。誰もが、いま愛している相手が一分後に死んでしまうかもしれないことを知っていた。戦争では何でも速い。生きていることも、死ぬことも。あの二、三年で一生を生きてしまった気がする。誰にも分かってもらえないけど、時間の速さが違うの……。〉ニーナ・レオニードヴナ・ミハイ 上級軍曹(看護婦)P358

今しかない、明日はない、本当は誰の人生もそうなのかもしれないけれど。

〈許すことが簡単だとでも思う?(…)私自身だって、奴らが痛い目に遭えばいいと思っていたわ……もちろん……奴らの涙が見たかった……いい人になることなんてすぐにはできないわ。正しい、優しい人になんて。今のあなたのような、いい人になんか。奴らに同情するなんて。そのためには、私は何十年も必要だった……〉ラトキナ・A 伍長(通信兵)P449

憎むことができない、というのも、許すことができない、というのもどちらも本当だと思う。実際にその立場になったら自分がどちらになるのかは分からない。

〈何もかも燃えてしまった。ヴォルガで。水さえ燃えていた。冬だというのに河も凍らなかった。燃えていた。スターリングラードには人間の血が染み込んでいない地面は一グラムだってなかった。ロシア人とドイツ人の血だよ。(…)P473

スターリングラードでのこと……一番恐ろしい戦いだった。ねえ、あんた、一つは憎しみのための心、もう一つは愛情のための心ってことはありえないんだよ。人間には心が一つしかない、自分の心をどうやって救うかって、いつもそのことを考えてきたよ。P482〉タマーラ・ステパノヴナ・ウムニャギナ 赤軍伍長(衛生指導員)

戦争中は傷病兵に感謝され、戦士たちに身を以て守られてきた戦場の女たちが戦後いかに非難され、侮辱され、無視されてきたかが語られる。最終章にあたるこの証言のタイトルは「ふと、生きていたいと熱烈に思った」。自分の心をどうやって救うか、重い問いだ。

岩波現代文庫 2016.2. 定価(本体1400円+税)

(2008年の群像社版を底本とする)