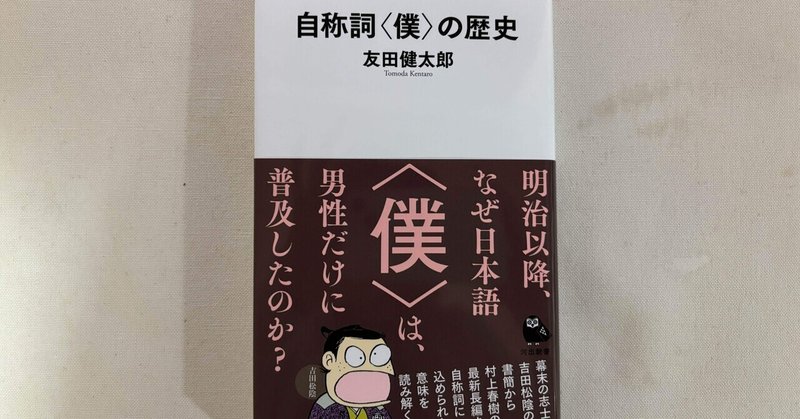

友田健太郎『自称詞〈僕〉の歴史』(河出新書)

ここしばらくこんな面白い、興味深い、感動的な本を読んだことがない。この本はまさに〈僕〉についての本で、〈僕〉という自称詞が2020年代現在どのように使われているかを枕に、歴史をたどる。この語がどのように日本語に入って来たのかという来歴から、使われなかった中世期を経て、江戸時代に入って盛んに使われるようになり、それが現在までどのような形で継承されているかと現時点へと戻って来る。特に江戸時代末の吉田松陰とその弟子たち、松陰没後の弟子同士の結びつきと明治維新に、多くのページが割かれている。〈僕〉は身分を超え、立場を超えて、学問と志によってつながった男たちの交友を象徴する言葉だったのだ。

以前、何かの折に、吉田松陰の手紙文をちょっと読んだことがあったが、その時、私自身も松陰の〈僕〉のアツさに驚いた。今回『短歌往来』2023年10月号で勝又浩氏が紹介していたことからこの本を手にした。この語に深い興味を持ち、こんなにも調べた人がいるのだという感動があった。(ただ、松陰を囲む男性たちの熱い友情は感動的に映るのだが、それでも「志士」という言葉を使ってしまう見方には若干違和感もある。武士身分では無い人々という意味なのかも知れないが。「志士」という言葉には無言の「正義の側」というニュアンスがあると思うからだ。)

本書は豊富な文献資料に当たって、〈僕〉の多義性について、そのどの面についても納得のいく論を展開している。文章も読みやすく、平易な文を使って、新鮮で時代を新しくする論点を提出している。

特に終章の「女性と〈僕〉」は、私自身の人生を振り返り、深く掘り下げる契機となってくれた。基本的に社会が男たちの「熱い友情」を核に形成されている場合、女はいつも蚊帳の外である。添え物であり、欄外の存在だ。「日本社会」とは「男」の別名なのだ。そんな社会の中で女性が使う〈僕〉、あるいは従来の〈私〉が、どのように女性の社会意識を形成してきたか、あるいは破壊してきたか、それらを自分の経験の様々な場面と照らし合わせて読む時、心の痛みともカタルシスともつかない感情に直面することになった。水の江瀧子、川島芳子、サファイア、オスカルなど、男の姿をした女たちの屈託も私自身のものであった。特に川島芳子の無惨はどうしようもない。男女という問題だけでもないのだが、川島が男性だったらこの無惨は無いと思えるのだ。

この章で、最も強く共鳴したのは、萩尾望都の少年愛の漫画に登場する一部の少年の内面は女性の願望が投影されたものである、という指摘である。それはまさに私自身が長年思い続けてきたものであり、こうして言語化され、文章化されることによって、自分の何となく持っていた感覚を確信することができた。さらに自分の人生を押さえつけて来た見えない手の存在を明快に意識化することができた。まさに得がたい読書体験であった。

以上の意味でこの本は私個人にとって特筆すべき本である。

以下は自分のための覚書である。

〈明治時代に最も読まれた小説と言われるのは、尾崎紅葉の『金色夜叉』である。〉(P213)

『金色夜叉』を素材にした論は、文末の時の助動詞について論じられた本でも読んだ。この本では〈僕〉の使用について述べられている。そのように度々言及されるのはこの小説がここで言われるように「最も読まれた」ものだったからだ。

〈萩尾はインタビューなどで、少年を描いた理由として、女性であることで受ける社会的な制限がなく、自由に描けたからだと説明している。性別がいまだはっきり分かれない少年には、性的な役割や社会的な束縛を超越した存在への憧れが投影されていた。その言動には男性社会に対する女性としての鬱屈した思いや超克への夢が託されていた。その意味で萩尾、竹宮、山岸らの作品に描かれた「少年」や「両性具有的な青年」は女性でもあった。〉P321

〈女性作者が同性愛を題材にすることには、男女の恋愛を描くことに必然的に伴う男性優位社会のわずらわしさを超え、純粋に対等なものどうしの恋愛を描くものとしての意味があると言われる。/七〇年代の少年ものやその後のBLにより、日本の女性は「男性に女性の内面を託して描く」作品群に親しむようになった。こうした試みを通じて、男性と女性の間に本質的な違いはないという認識が徐々に浸透していき、(…)〉P321~322

これまでこの論のような指摘を読んだことが無かったと思う。読むことで心が解放される論だ。男性著者によってここまで深く女性の内面を分析されたのはすごいことだと思う。と同時にそう思うこと自体が性別意識に支配されていることかもしれない、とも思う。

私たち女性読者は萩尾望都『ポーの一族』を読む時、自分を投影するのはアランであって、メリーベルではない。あらゆる男性の妹メリーベルとして庇護され愛されるのではなく、アランとして対等な立場でエドガーと愛し合いたいのだ。男性同士を描きながらその裏に女性の投影を秘めて関係を描いたことが、その後のBLものと、この時期の萩尾の少年愛ものとの差ではないだろうか。対象と対等になりたかった女性の投影された姿がアランなのだ。

萩尾望都らの漫画の分析から恋愛関係だけでなく、自分の人生をどう引き受けるか、あるいは引き受けてきたのか、それを考える上での日本社会の男女の不平等性にも思いは到った。

河出新書 2023.6. 定価:本体980円(税別)