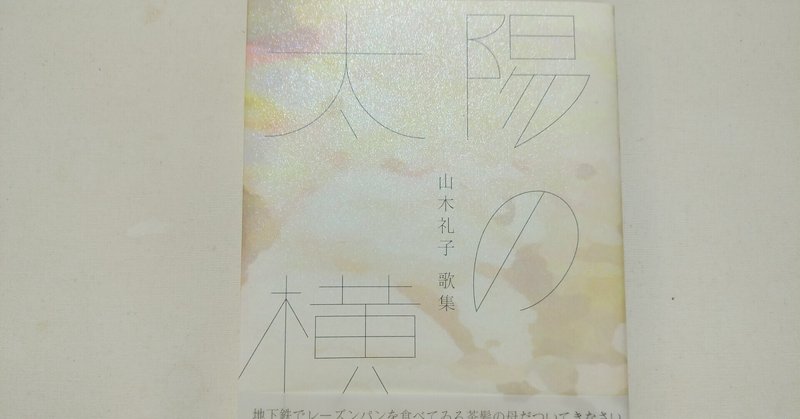

山木礼子『太陽の横』

第一歌集。短歌研究社。Ⅰに『短歌研究』誌連載作品主に子育ての歌を、Ⅱに新人賞受賞作等を収録する。子育ての歌の新しい境地を感じさせる歌が多い。母親の枠に嵌め殺される「私」。役割と自らの存在の根が一致しない苦しさが詠われる。偽らない自己を冷静に捉え描写する。この苛烈なむきだしの自分を描くことが、全てに先立つ個性だ。苦い現実を歌へと処理する知性が魅力。感情語を少なく、具体で語ることによって、強い孤独感と現実への違和感が伝わってくる。

みどりごはくたくたに疲れ生まれくる初夏さわがしい分娩室に

胎児は母親によって「産まれる」受け身な存在であると共に、自分の力でこの世に出て来ようとする。狭い産道を通って。それは簡単なことではない。この世に生まれてきたみどりごは既にくたくたに疲れているのだ。疲労困憊して泣く嬰児。産んだ方の母親が疲れ果て、くたくたになっていることは書かれていないが言うまでもない。さわがしい分娩室は騒がしいこの世そのものでもあるのだろう。

やはらかな毛布にふたり子を溶かしわたしも溶ける 報はれたいな

子供を寝かしつける母親。柔らかい毛布に子供を溶かして、自分も溶けるように眠りに落ちて行く。おそらく母親にこうあって欲しいと思う人々の願望に沿った形の把握だろう。しかし、最後に一字空けて報われたい、という主体の願望が口を突いて出て来る。子育てはやってもやっても当たり前、徒労感だけが募る。私だって報われたい。母親がそう言ったら眉をしかめる人もいるだろう。母親に無償の愛を要求する世間に、自分の気持ちを偽らずつぶやく。もちろん報われることなどないと知りながら。

使ひすてのわたしがほしい 封切ればあたらしい笑顔で立ちあがる

疲れ果ててしまったら、寝てもあまり疲労感が抜けない。その疲れた身体で今日も起きて働いたり、子供の世話をしたりするしかない。誰でも身体は一つしか無いのだ。そんな自分を使い捨てにして、新しいパックの封を切るように立ち上がりたい、と詠う。疲れてイライラした自分を捨てて、笑顔さえ新調して生き返るのだ。斬新な把握だが、多くの疲れた現代人が、言い得ていると同意するだろう。四句五句、九音五音の不自然な韻律が、あり得ない願望とよく合っている。

帰りたくないと泣かれて何のためにここへ来たのか保育所は夜

仕事と子育てを両立する主体。仕事で疲れても、保育所で待ちかねていた子供が笑顔で腕の中に飛び込んで来てくれれば、疲れも(多少)吹っ飛ぶ。しかし、こちらはやっとの思いで迎えに来たというのに、遊びに夢中な子供は「帰りたくない」と泣く。実際に子育てしてみれば、よくある場面ではあるが、やはり空しい。何のために必死で仕事を片付けたのか。何のために自分はここへ来たのか。もう保育所は夜で、延長保育の担当者も自分たち親子に早く帰ってもらいたいだろう。徒労感だけが増幅されていく。

生きることの目的は生き延びること床からひろつた服なども着て

上句の箴言的な言葉に惹かれる。生きることの意味や目的なんて無い。ただ生き延びることだけが大切なのだ。生き延びるだけでやっとなのだ。下句は具体。子供が生まれる前はいつも身だしなみに気をつけて清潔な服を着ていたのに、そんなこと構っていられない。洗濯もしてない、床に落ちていた服を着て、とにかく一日を過ごさなければならない。毎日がギリギリの綱渡りなのだ。

子供ゐたんですかと驚かれしことが熱いきらめきとして尾を引く

六八五七七と取った。主体に対して、子供がいたのですか、と言って驚いた人がいた。それはとてもそんな風に見えないという、大体において誉め言葉である。子供がいるように見えないイコール若々しくて生活に疲れていない、という認識だ。主体もその認識を共有しているので、それをうれしく捉えた。「熱いきらめき」として何度も自分の中で反芻しているのだ。子供がいることに驚かれないということは、肯定的でも否定的でも無い見方なのだが、「子供がいるように見えない」ということが一方的に誉め言葉なのも、妙な話ではある。

北向きの部屋に置かれて寝台は倒れるひとを受けとめる穴

居間や食堂は南向きの部屋であることが多い。寝室は北向きの部屋が多いだろう。陽が射さなくても構わないし、むしろ静かに寝られる。しかし初句から「北向き」であることを強調されると、どことなく不吉な感じも漂う。そして寝台は倒れる人を受けとめるという認識。寝るのではなく倒れる。どれぐらい疲労が深いか。しかも受けとめる「穴」なのだ。もぐったらもう出て来られないような圧迫感のある言葉。そしてその穴に向かって倒れ込む主体の姿を読者は生々しく思い浮かべるのだ。

知らない人になるわけでなし川を離れて死者のいのちはなほ死者のもの

七七七七七と取った。知人の葬儀を描いた一連から。斎場の様子を具体を挙げて細かく描いた印象深い一連だ。死者は去って行く。しかし死んだからと言って知らない人になるわけではない、という上句の把握が却って寂しい。生者が群れて暮らすこの地上は大きな一本の命の川とも言える。その川を離れて行く死者。生者は死者を儀式を以て弔うが、死者の命は死んでなお死者のものだ。生者が都合良く形づけることはできないのだ。生者にできるのは見送ること、ただそれだけだ。

誕生日ケーキは白く甘いからはぐらかされてまたの一日

白い生クリームに赤い苺の載った典型的な誕生日ケーキを思い浮かべた。白くて甘い。だから何となく大切なことをずらされて、はぐらかされて、まるめ込まれてしまう。大切なことは「また」今度。そして誕生日の一日が終わってしまう。甘くておいしくて楽しくて満足だけど、何か違う。何か大切なことが先延ばしにされて、真剣に考えられないままになっているのだ。

おやおや わたしのやうな人間に両手を伸べてすがるといふの

初句四音一字空け。その一字空けで読むリズムがぐっと詰まる。主体の驚きや呆れるような気持が読者に伝わってくる。「わたしのやうな人間」は自虐だろうか。自分のような人間に縋って来る者を憐れむような、しかし、どこか寂しい満足感のような気持も感じられる。こんな私に、いや、こんな私だからこそ縋ってくる両手。おそらくは小さな我が子だろう。子供が求めてくれる、子供しか求めてくれない、そんなことを思いながら結局はその子を抱き上げるのだ。

短歌研究社 2021年9月 2000円(税別)