「Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord」~偉大なるコンピュータRPGの始祖に触れる冒険の旅へ…!!

あの“初代”「ウィザードリィ」が還ってきました。おお、冒険世代の我らが青春よ。迷宮に挑み富を貪り、地下の奥底に朽ち果てた日々よ。今、まさに新たなる世代に生まれし冒険者たちに、その扉が開かれんことを!!

【ゲーム概要】

タイトル:『Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord』

配信日:2024年5月23日予定

ジャンル:RPG

対応プラットフォーム:Nintendo Switch™、PlayStation®4 / PlayStation®5、Xbox One / Xbox Series X|S、PC(Steam®︎)

※PC版(Steam®︎)は2023年9月よりアーリーアクセス開始。

対応言語:英語、日本語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ドイツ語

※英語以外の言語は2024年5月23日のリリースにて対応予定。

コンピュータRPGのルーツ「ウィザードリィ」

「ウィザードリィ」とは何か。ひとことで言うと、皆様が良く知るところのコンピュータRPGにおける始祖的存在のひとつ(※)です。

皆様はコンピュータで遊ぶRPGと聞いてまず何を想像しますか?パッと思いつくのは「ドラクエ」(ドラゴンクエスト)とか「FF」(ファイナルファンタジー)とかでしょうか。今だったら「原神」とか「Fate」シリーズあたりを挙げる方もいるかもしれませんね。

これらの作品も含め、およそこの世に存在するコンピュータRPGの大半は、何らかの形で「ウィザードリィ」の影響を少なからず受け継いでいると言えます。キャラクターたちがパーティー(仲間)を組んで冒険に挑むゲームであるということ。キャラクターは何らかの職業(役割)を持ち、それぞれの特技を活かして協力し合うこと。冒険を通じて成長すること。さらに武器や魔法の概念、冒険者の街、敵との戦闘、宝箱、仕掛けられた罠、謎解き、物語、死と復活etc…。今ではすっかりおなじみとなっているこれらの要素は、いまをさかのぼること40年以上前、1981年に登場した“初代”「ウィザードリィ」(「Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord」)に何とすべて搭載されていたのです。

<画面掲載にあたり>

本記事における画面掲載は、著作権法第三十二条に則り「公正な慣行」であることを意識し、引用の目的上正当な範囲内で行なうことを意識して行なっております(即ち、本文の説明になるべく沿う形での掲載であるよう努めます)。但し、権利所有者からの通告には対応しますので、問題と思われる箇所がございましたらご連絡くださりますよう、よろしくお願いいたします。

文責:久保田裕之(chitoseArk) / 連絡:CQF01770@nifty.ne.jp

画面美麗になったもんだよなぁ…。

貴方はコンピュータRPGをプレイする方でしょうか?これをお読みの貴方がもしそうした類のゲームを多少なりとも遊ぶ方であるならば、この機会に是非「ウィザードリィ」に触れてみることをお勧めします。何故なら、今回リリースされた“初代”「ウィザードリィ」を体験することで、自分が普段親しんでいるゲームがもとはどんな姿をしていたのか、当時はどんな風に遊ばれていたのか、そのルーツを伺い知ることができるからです。

興味が湧いたなら是非。気持ちが冷めないうちに!!

<PC(Steam)版>

<PS5版>(Amazon限定特典あり)

<Switch版>(Amazon限定特典あり)

(※)ちなみにRPGの始祖的存在として挙げられるもうひとつのタイトルは「ウルティマ」です。こちらも1981年リリースの作品であり、「ウィザードリィ」が3D視点なのに対し「ウルティマ」は見下ろし視点のマップ表示が特徴でした。今回は「ウィザードリィ」について書く記事なので、「ウルティマ」についてはこれ以上深く触れませんが、これらRPG始祖の両作品が後の我が国の作品に与えた影響については、次の考察などが興味深いです。

冒険とは命を賭した理不尽への挑戦だった

まず初めに。この冒険が簡単なものだとは言いません。今回新たにフルリメイクされた「Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord」は、かつて国産パソコンに移植された当時のものに比べたら、それはもう地獄と天国の差かよというくらい親切仕様になっていますが、それでもやはり冒険が命がけだったあの頃の厳しさは変わらず残っています。かつて数年間に渡ってやり続けた私でさえ、今回リリースされた版でゲーム開始後まもなく自キャラを宝箱に仕掛けられた罠によって失い、さらに復活に失敗し灰になってしまいましたから…💀

このあと街に戻って寺院のお世話になりました。

(灰から無事に復活を果たしました!!)

こういうことを書くと「何て非道いゲームなんだ!」と思われる方もしれません。でも…冒険って本来そういうものなんですよ?

ましてやこの「Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord」の舞台となる迷宮は、その名もズバリ「狂王の試練場」です。邪悪な魔導師ワードナがトレボー王の魔除けを奪って最深部(地下10階)に立て籠もり、そこに至るまでの道をモンスターや罠で埋め尽くしたとされる迷宮にわざわざ挑むわけですから、それが命懸けでないはずがないではありませんか。

もうね、初めて迷宮に入った頃(レベル1)なんて、冒険者なんてカッコ良いものじゃないですからね。ちょっと進んで戦闘したら街に帰って回復。これを忠実に守らないとすぐ死にます。お前何しに来たんだよって感じですが、慎重であり過ぎるくらいが長く生き延びる秘訣。それくらい用心深く行動していても死ぬときは死にます。それが冒険ってものなので。

そんなこんなで、ビビり散らかしながら迷宮入口付近でハック&スラッシュを繰り返しているうちに経験を積み、ようやく駆け出しからレベル2へ。おめでとう。とりあえずこれで「ちょっとヤバいの喰らったら即死」みたいな状況からは抜け出しました。これで少しは遠くまで歩けるようになるぞ…と言って調子に乗っていると敵の大群に連続して出くわし、あえなく全滅の憂き目に会うこともあります。それが冒険ってものなので。

こうして少しずつ成長(レベルアップ)を繰り返し、じょじょに迷宮の奥へ奥へと挑んでいく冒険者たち。戦闘も命懸けですが宝箱に仕掛けられた罠も命懸け。自身の残り体力と常に相談し、ちょっとでもヤバそうだと思ったら敢えてリスクは冒さない。生き残る確率が1ミリでも高い方に張れる者だけが長生きする。それが冒険者という生き方なのです。

ただし、万一死んだとしても救いがないわけではありません。パーティーの誰かしらが生き残っていれば、寺院でお布施を支払って復活することができるからです。ただしこれ100%成功するわけではなく、失敗すると灰になる(!)のです。灰になっても復活を試みることはできますが、さらに高額なお布施が必要となるうえ、さらに失敗するとその冒険者はこの世から消滅し(LOST)、二度と冒険世界に戻ってくることはないのです。ついでに言うとお布施も戻ってくることはありません。強欲寺院!!(僧侶のレベルが上がれば、寺院に行かなくても呪文で復活を試みることが出来ます)

迷宮内で全滅したらどうなるか。死体は基本的にそこに残されたままとなります。どうしてもその者たちを復活させたければ、別の冒険者パーティーをそこに行かせ、死体を回収して蘇らせるという手段が残されています(ご丁寧にも死体のおおよその位置を検索する魔法なんてものが存在します)。ただしこれも絶対に全員無事残ってるとは限らなかったり…。

厳し過ぎる、と思いましたか?

でも、何度も言うけど、それが冒険です。

冒険なんて理不尽で当たり前。

だってそうでしょう?わざわざ危険だと分かってるところに好き好んで乗り込んでいき、普通に暮らしてたら得られないような大金や宝物を奪ってくるんだから。

「ウィザードリィ」が与えてくれるのは、冒険がまさしく冒険だった頃の、本物の冒険です。

そんな「真の冒険」が待つ迷宮に、貴方も挑んでみませんか?

私が人生で最も長い時間をかけてプレイした「ウィザードリィ」の思い出(X1版)

ここからしばし、個人的な思い出を語ります。

私にとって「ウィザードリィ」は、人生でおそらく最も長い時間をかけて遊んだゲームです。当時は1980年代にシャープから発売されていたX1という機種でプレイしており、およそ3~4年くらい迷宮に潜っていたでしょうか。もっとも世の中にはこれをやり過ぎて12年間大学に通っていたという強者もおられるようなので、私など足元にも及びません(▼)。

「ウィザードリィ」シリーズ生みの親であるロバート・ウッドヘッド氏と、現Digital Eclipse社のパブリッシング責任者であるジャスティン・ベイリー氏、そして「ウィザードリィ」関連の小説等でその名を馳せるベニー松山氏が対談しています。ロバート氏も驚愕した大学12年間…(ベニーさん勝手にネタにしてごめんなさい)。

「何でそんなに長いことハマってたの?」

「そのワードナってそんなに強いワケ?」

…と疑問に思われる方もおられるかもしれません。

誤解のないよう先に言っておくと、ラスボスのワードナは迷宮が攻略出来ていて、なおかつ適度に育ったパーティーがいれば、倒すこと自体はそんなに難しいわけではありません。むしろこのゲーム、真に永き道のりはそこから始まるのですよ…。

「ウィザードリィ」では、ゲームの目標を達成した後も冒険を続けることが可能です。キャラクターはなおも成長していくし、まだ見つけていない装備品もたくさんあるはずなので、あの当時のプレイヤーはみんなトレボー王に魔除けを渡した後も、引き続き迷宮の奥底へと潜っていたと思います。

それはさながら武道の極みを目指す求道者の如きもの。俺たちはどこまで強くなるのか。「ウィザードリィ」ではどれほど己を鍛えようとも、いざ戦闘となれば常に死と隣り合わせ。どこまで極めれば敵を容易く屠れるか。聞いた話によれば、地下迷宮の奥底にある宝箱にはさらに飛躍的に能力を高めることが出来る装備品が登場することもあるという。例を挙げれば、侍が装備できる「MURAMASA BLADE!」、忍者が装備できる「SHURIKENS」、ロードが装備できる「GARB of LORDS」など。極めて低い確率でしか出現しないというこれらのお宝を求め、我らの迷宮探索はさらに続く。もはや何百何千のワードナを葬り去ろうとも、あの伝説の武装「MURAMASA BLADE!」をこの手に掴み取るまでは!!

…いやもう、何かイッちゃってるよねこうして振り返ってみると(爆)。

私、何でだかその「MURAMASA BLADE!」がどうしても手に入らなくって。もう意地になって毎日やってました。これは人によって運不運もあると思いますが、クラスメートやゲーム仲間たちから続々とムラマサ発見報告を聞かされてたから、なおさらムキになってたんですよね。基本的に悪パーティーでプレイしてた私にとっては必要ない「GARB of LORDS」とか10着くらい手に入るのに、どういうわけか「MURAMASA BLADE!」だけが出てこない私のパーティー。何なのこれ?カルマ?徳?日ごろの行ない?

結局その「MURAMASA BLADE!」を手に入れるまでには、かれこれ2~3年くらいかかったような気がします。これでこのゲームにおける装備は全部見たはずだし、そろそろ「ウィザードリィ」卒業してもいいかなぁって思ったんですが…それが終わらなかったんですよね。いざ「MURAMASA BLADE!」が手に入ったら、その切れ味を試してみたくなるのが人情ってもので(笑)。かくして「MURAMASA BLADE!」で迷宮内のザコあたりを斬ってみたところ、そのあり得な過ぎる超強力な破壊力にすっかり魅せられてしまった私。その妖刀の呪いにより脳を侵されてもいたのでしょう。あぁっ、もっと斬りたい!何でもいいから斬りたいっ!GREATER DEMONにMAELIFIC、FLACKにHATAMOTO、仕上げにVAMPIRE LORDとWERDNA!さらなる戦いを求めて、今日も征くぜぇぇぇーっ!!!

そんなこんなで、私のX1版「ウィザードリィ」のパーティーは…結局レベルいくつまで行ったんだろう?全員200以上だったのは覚えてるんですが、そこら辺の記憶がちょっと曖昧なんですよね。ここまで育てた私のパーティーがどうなったかというと、最後は移動系の呪文(MALOR)で間違って上空の座標を指定してしまい、全員落下で仲良く即死!しかもそこは迷宮内ではないので死体を回収に行くことすら出来ず、そのまま全滅(LOST)という結末と相成りました。だから冒険とは理不尽なものなのですよ。皆様も魔法には気を付けましょうね(号泣)。

今から思えば「ウィザードリィ」はガチャ的な要素こそあったものの、課金制ではなかったのが救いでした。これ今だったら重度の廃課金ですよ!でも時間だけはたっぷり使ったから、廃課金ならぬ廃時間ではありましたね。いやここは「ウィザードリィ」の流儀に従って「灰時間」と呼びましょうか。それも貴重な青春の時間を灰に…。灰…青春……

「隣り合わせの灰と青春」!!

(「ウィザードリィ」をテーマにした小説、ベニー松山著)

ベニー松山先生、やはり貴方は正しかった!!

(どんなオチだよこれ…あらためましてベニーさんすみません)

そんな私の新たな冒険が始まる!!

時は昭和から平成を隔てて令和へ。あの雪辱を果たす機会ついに来たれり。ということで、ここからは現代に蘇ったこの「Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord」を、いま現在私がどのようにプレイしているかについて書いていきたいと思います(まだ序盤も序盤ですけれど)。

どうするどうする?オールドスクール設定

ゲームシステムに選択肢がもたらされ、

好みの環境を構築することができます。

今回の「ウィザードリィ」は、ユーザーインターフェイス周りを中心にいろんな部分がリニューアルされています。例えば以前ならアイテムやモンスターの名前、そして呪文などは英語でしか表記されませんでしたが、今回は日本語表記を選択できるようになったという具合にです(むしろ日本語表記がデフォルトになってます)。

さらにキャラクター作成時のボーナスポイントの与えられ方だとか、レベルアップ時のパラメータの変化だとか、さらにはゲームに登場する宿屋や寺院のシステムなどまで変わってるのにはちょっと驚き。しかもこれらはすべて「オリジナル」(つまり昔のまま)にすることも可能なのだとか。むむむ、これいったい、どれをどっちにした方が有利なんだろか…。

全滅したパーティーを見舞う悲劇すら

カスタマイズできるとか…時代やねぇ。

さらに「ミニマップ」とか「会話によるヒントメッセージ」とか「隠れる/奇襲」の概念とか…。いやもうこれ、かゆいとこに手が届き過ぎじゃない?私なんかからしてみると「これ本当に『ウィザードリィ』?」って問いかけたくもなりますが、それは私の脳がきっと古いのでしょうね。

いろいろ悩んだ結果、私はリメイク版のまま一切設定を変えず、このままプレイを始めることにしました。

確かに私からしてみたら違和感だらけであることは間違いないです。せめて固有名詞の設定だけでも英語に変えようかとか思いましたが、それもあえていじらない!だって、この形がいま時代の流れに沿っていると製作者が判断した「ウィザードリィ」の新しい在り方なのですから。そこをあからさまに否定しちゃいけないなと、そんな風に思ったのです。

これが「ウィザードリィ」のキャラクターメイキング

「ウィザードリィ」では自身の分身たるキャラクターを自分で作ります。まずは種族(人間/エルフ/ドワーフ/ノーム/ハーリリング)を選び、次にボーナスポイントを割り振って職業(戦士/魔術師/僧侶/盗賊/司教/侍/その他2つの転職でしか就けない上位職種が存在)を決定します。ゲームの設定は全部デフォルトにするって決めたけど、ボーナスポイントの割り振りだけはランダムの方が良かったかも…。

選ぶ種族によって、初期特性値が

ずいぶん違ったりもします。

なお「ウィザードリィ」は6人パーティー制のゲーム。ゲームを進めるうえで前衛に立つ戦闘要員(戦士、侍など)、魔術師系の呪文担当(魔術師、司教、侍)、僧侶系の呪文担当(僧侶、司教など)、宝箱の罠を見抜き解除する係(盗賊など)が必需なので、役割分担を考えてキャラクターを揃えることが重要です。なお、「善/中立/悪」という要素があり、僧侶と司教は善か悪しか選べない、盗賊は中立か悪しか選べないといった制約があるので、ここで「善」のパーティーとなるか「悪」のパーティーとなるかがほぼ決定されます。ここはとても悩むところですが、ある意味「ウィザードリィ」で最もワクワクする工程でもあります。

キャラクターメイキング画面美麗だよ!

「ウィザードリィ」いつからこうなった。

いろいろ考えた結果、私はこのようにしました。

Contact:(戦士/人間/中立)→後に転職して侍へ

Parade:(戦士/人間/中立)→後に転職して侍へ

S.A.Love:(僧侶/人間/悪)転職未定

N.Fantasia:(司教/人間/悪)転職せず

Innocent.A:(司教/人間/悪)転職せず

Spiral:(盗賊/人間/悪)→後に転職して忍者へ

「ウィザードリィ」を良く知る方がこれを見たら「お前頭大丈夫?」と言われること確定のパーティー生成です。くれぐれも良い子の皆様はこのようなバカな見本は参考にされませんようお願いします(本当に!)。

全員人間なのは私のこだわり(差別主義者じゃないよ)。主戦力の侍は戦士からの転職で実現します。魔術師がいないのは、以前の「ウィザードリィ」でどうしても魔術師のH.P(体力)の無さがネックになって迷宮探索がままならなかった経験のため。その代わり侍と司教が成長したあかつきには、何と魔術師系4人という重爆撃系パーティーの誕生です。TILTOWAIT4連続という夢の核攻撃の前に叶う魔物などそうはいない!(いやお前それ呪文妨害系のモンスターには効かないから…)。

こんな偏った構成にした代償として、このパーティーはある程度強くなるまで迷宮の浅いエリアにしか行かせられません。しかも侍も司教も成長が遅いので、当分はは地表近くで修業漬けの日々となることでしょう。それも覚悟の上です。ワードナに会うのなんてずっと先でいいので。

浅瀬で修業するにも回復が大事なので、僧侶だけは専任で置きました。しばらくは侍×2と僧侶がパーティーの前衛となりますが、盗賊が後に忍者に転職したら、前衛の僧侶と入れ替わる形で忍者が前面に出る格好となります。

どうよこれ!!確かに先に進むのに時間はかかりますが、成長したらこんなヤバい集団いないと思いません?こんな凄まじいパーティーが近付いてきた日には、ワードナもビビって地下10階の自室から出て来れないね!!

ボッタクル…いやボルタック商店にて。

ついにあの迷宮、その名も「狂王の試練場」へ!!

ボルタック商店にて武装も整えました(最低限の装備を何故か最初から持ってるので、私みたく間違って二重に買わないよう気を付けましょう)。あとはもう、覚悟を決めて迷宮の中へ飛び込むだけです!!

これは初めて迷宮に入った直後の画面。

いきなりストーリーの解説してくれるとか…。

ミニマップが画面に表示されるとか。

昔は全部自分で方眼紙に書いてたんだ。

ワープさせられて位置を見失いながら…。

「ウィザードリィ」、お前いつからそんな親切なゲームになった…?

背後のグラフィックが美しい。

モンスターはアニメーションします。

最初のモンスター遭遇はバブリースライムでした。

まぁ、こちらも戦闘力なんてあってないようなものだから、ある意味こいつらが最初で良かったよ。

地下1階とは言え、こっちのレベルなんてお構いなしにコボルドとオークの9人編成とか普通に出てきやがるからね?

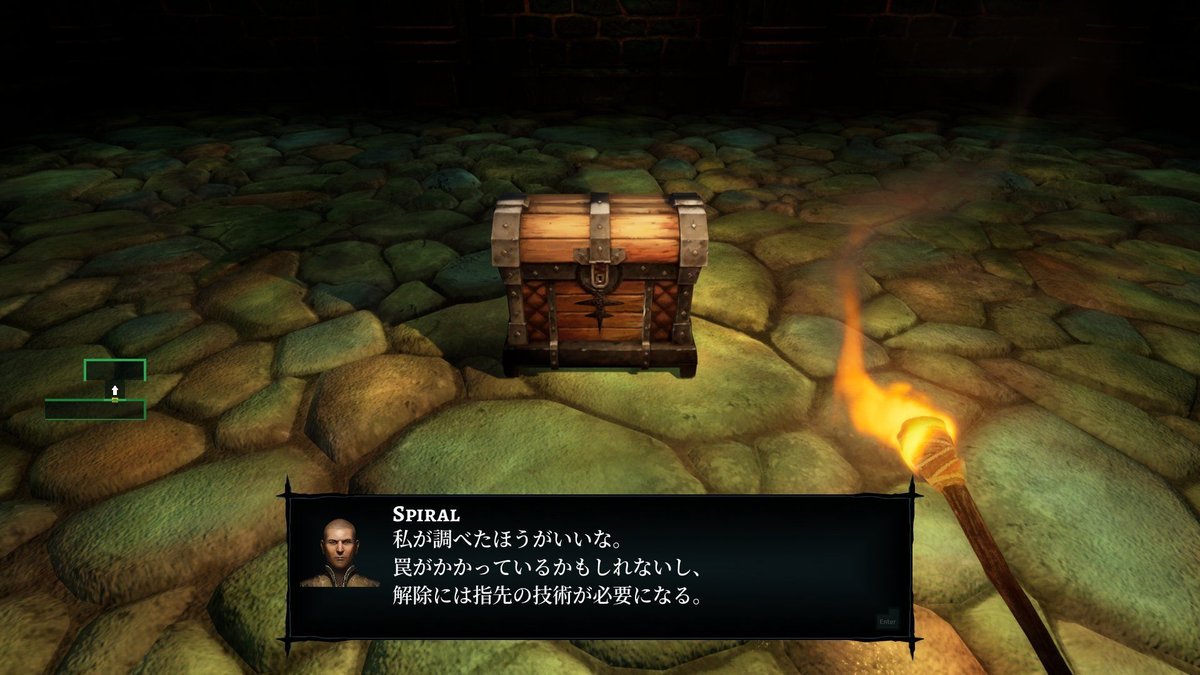

戦闘終了後のお楽しみは宝箱。

ただし罠には要注意!!

戦いが終わると、このように宝箱が出てくることも。序盤はとにかく少しのお金でも装備につぎ込む必要があるから、宝箱を安全に開けられる盗賊の存在は超大事です。しかもその盗賊がわざわざ「私が調べたほうがいいな」とか言うし!!どんだけだよ!!

でも要注意!盗賊が主に行なう罠の調査ならびに開錠は、成功率100%じゃないですからね。しかもこれ、失敗するとヘタなモンスターの攻撃以上の被害をもたらしますから。私はこの罠ダメージでレベル3まで育てた僧侶を瞬殺されました。

モンスター図鑑を埋めよ!

遭遇、戦闘したモンスターの情報が

このように図鑑に登録されていきます。

モンスター図鑑とは!?これも今回のリメイクで搭載された新要素ですね。何と今回の「ウィザードリィ」では、遭遇したモンスターがこのようなモンスター図鑑に記録されていく機能があります。昨今のRPGだと割と標準的な要素ですが、まさか「ウィザードリィ」でこれをやるとは。なお、この解説テキストを担当しているのは、「ウィザードリィ」をテーマとした小説「隣り合わせの灰と青春」などの著作で知られるベニー松山氏です。

さらに、迷宮の奥へ…?

こんな奴、前にもいたっけか?

(いたらしい)

それにしても、つくづくビジュアル映えする画面になって我々の前に現れたことよ。かつては白黒の線画で描かれた迷路をひたすら歩くゲームだったと言っても、みんな信じないだろうなぁ…。

そんなこんなで、私の冒険が始まりました!!

うわーコイツ毒とか食らわしてくるよ!

こっちはまだ解毒呪文ないのにっ!!

とにもかくにも始まった我が新たなる冒険。キャラクターメイキングの時点でイバラの道を選択したので、私のパーティーが華々しく活躍するのはまだしばらく先になることでしょう。しかしまぁ、地味で単調な作業をどれだけでも延々とやり続けられるのが私の特技でもありますので、皆様のワードナ撃破やらMURAMASA発見の知らせを小耳に聴きながら、じっくりと大切に育てていきたいと思っています。ええ今度は上空から突き落としたりなんてしませんとも!!

皆様はどんな冒険を繰り広げるのでしょうね?

「ウィザードリィ」を共通言語にしたい

行数をかけて「ウィザードリィ」について説明し、自分なりの愛を語ってきました。ここまで読んでくださった皆様には感謝しかありません。

私、今回の「Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord」が発売されると知って、そりゃもう嬉しくて、いろんな人にこの話をしたのですよ。とは言え、相手はそれなりに「ドラクエ」とか「FF」とか「原神」とか…とにかくコンピュータRPGを遊ぶ人たちです。

そしたら…いやもうびっくりするくらいに、誰も知らないんです。

「『ウィザードリィ』って何ですか?」

「それ、ゲームの名前か何かですか?」

「嘘でしょ?」って思ったけど、まぁ確かに考えてみれば初代「ウィザードリィ」が流行ったのって、いまから数十年前とかだから、そうなるのも無理はないのかも。「ウィザードリィ」自体はその後もシリーズ化して、様々なハードで遊べるようになったものの、そうなると今度はたくさん発売されるRPGタイトルの中に埋もれてしまい、かつての「コンピュータRPGの始祖」たる輝きをもって見られることがなくなってしまったんですよね。

でも、と私は言いたい。

みんなが普段当たり前のように見て、聞いて、口にしている

「パーティーを組む」という行為だとか、

「経験値を稼いてレベルアップ」だとか、

「魔法使いが攻撃系呪文を使う」だとか、

「僧侶が回復系呪文を使う」だとか、

「キャラクターの転職」だとか、

「レアアイテム」のガチャ的な要素とか、

「職業によるスキル」的な概念ですら、

これらみんな「ウィザードリィ」に入っていたんですよ。

私たちが親しんでいる基本がいったい何に由来しているするのか。それが分からないって、ちょっと残念なことじゃありませんか?

何にだって「始祖」があります。コンピュータRPGにとっての始祖のひとつは「ウィザードリィ」です。少なくともRPGを遊ぶ方は、そのことを頭の片隅にでも置いておいてもらえたらと思います。

何かの例え話をするとき「ほら、あれってつまり『ウィザードリィ』でいうところの○○○だよね」なんていう具合に、みんな知ってる共通言語みたいなものになったら何よりなんだけど。少なくとも日本人の間で「ドラクエ」はそうなってるように思います。なら「ウィザードリィ」だって…って思っちゃうんですよ。だって始祖なんだから。「ドラクエ」よりずっとずっと先輩なわけですし。

ちょっと話が大きくなり過ぎたかな?ともあれ、私は「ウィザードリィ」がそうなれると思っているし、今回発売された「Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord」は、世間一般のコンピュータRPGファンの方々にそんな風に受け止めてもらえるリメイクだと確信しています。

ということで、少しでも興味がわいてきたならば!!

コンピュータRPGの始祖に触れる冒険の旅へ出かけてみませんか?

少なくとも、昔よりは親切に貴方を誘ってくれるはずですので!!

(了)