正解のない教室 矢萩邦彦

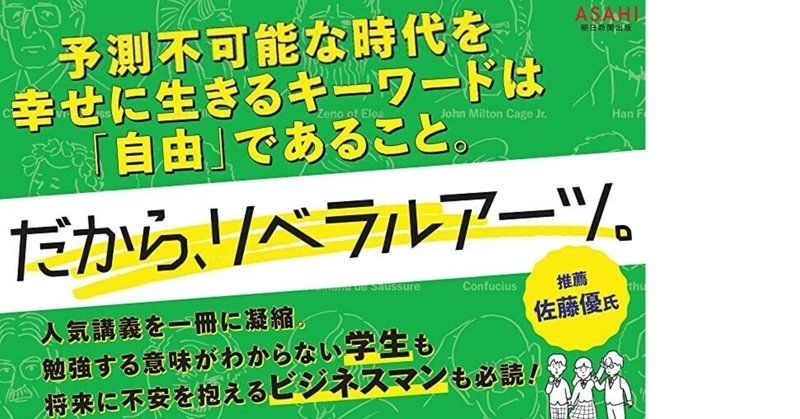

リベラルアーツを学ぶ本

新聞社では、「年間400冊本を読む人」

が、社内で信用されると言われている。

一方、この本の著者は

「年間1000冊を読む人」である。

この本に垣間見れる筆者の絶対的な知識量と34人の偉人たちの引用量が用いてリベラルアーツのもつ可能性を探る1冊。

本の構成

序章 ぼくたちは何を学べばよいのか?

第1章 ぼくらを探しに~自分をめぐる冒険

第2章 ちゃんと考えるために~論理をめぐる冒険

第3章 世界を知るために~認知をめぐる冒険

第4章 ぼくらの世界と物語~言語をめぐる冒険

終章 ぼくたちの物語を描く

リベラルアーツとは?

「自由に生きるための技術」という意味があり、元々ギリシャ・ローマ時代の「自由7科」(文法、修辞、弁証、算術、幾何、天文、音楽)に起源を持っている。 その時代に自由人として生きるための学問がリベラルアーツの起源だった。 「リベラル・アーツ」、つまり人間を自由にする技ということ。

なぜ、リベラルアーツの必要性が高まるのか?

人間はどのようなときに「幸せ」を感じると思いますか?

それ、「自由に選択をできるとき」です。

例え、同調圧力に屈しようが、「周囲に合わせるしかない」と諦めている場合と、自分が「その同調圧力に合わせる」と決めたのであれば、その人は少なからず「幸せ」を感じます。なぜなら、そこに自由意思があり、選択する満足感を感じることができるからである。

もう一度言うが、人は、自由意思で物事を決定できる状況に身を置けることが人は幸せを一番感じることができる。

昨今ではAIの発達により変化の多い見えない情報の海の世界を生きている。そのような、世界で、人間が正しく「自己決定」できるようにならないと、利便性と反比例して人の幸福度は下がっていく一方である。

リベラルアーツを実践するために

①自分軸(何を信じるか、何が良いことか、何を美しいとおもうか)

②最新の世界観(情報の扱い方、文化やセンス)

③世界の基本構造(自然、社会、組織)

この①~③をメタ認知し、「自己決定」を続けていくことが大切である。この①~③を体系的んいメタ認知する方法が第1章から第4章で書かれている。

学ぶことの目的

物事は、2つ以上ことが関わり合って影響力を持つ。

ある程度の知識や視点を持っていないと認識できない関係性もある。

学ぶことの目的の1つは関係性を発見することができ、あらゆることを自分事として考えることで、他人や社会の問題にも真剣に向き合うようになり、平和や幸福も自分の1部となるということである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?