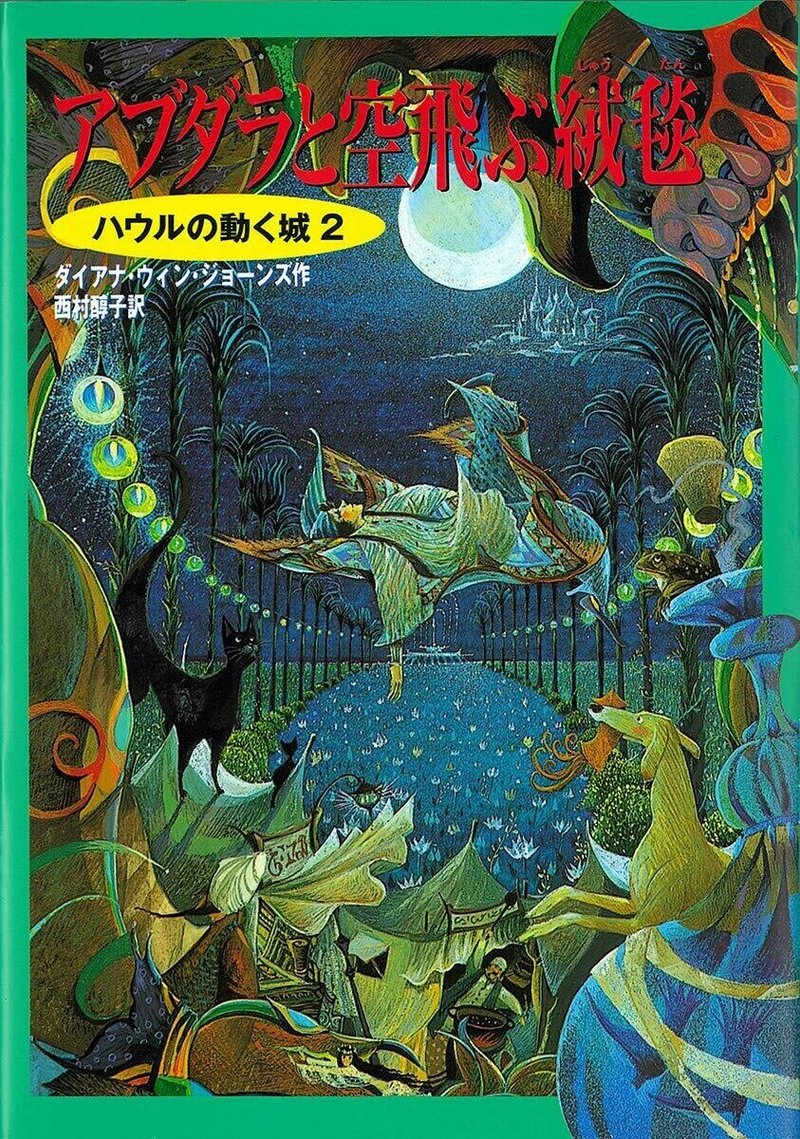

アブダラと空飛ぶ絨毯(ハウルの動く城2)感想_皮肉のきいた懐の深いファンタジー

『アブダラと空飛ぶ絨毯』は、1990年に発表された、ダイアナ・ウィン・ジョーンズによる『魔法使いハウルと火の悪魔』から数年後の物語。

主人公がソフィーから交代しており活躍する人物も大きく変更されているため、続編というより姉妹編となっている。

以下、ネタバレを含む感想などを。

魔神にさらわれた姫ぎみを助けるため、魔法の絨毯に乗って旅に出た、若き絨毯商人アブダラは、行方不明の夫ハウルを探す魔女ソフィーと出会い…?

スタジオジブリのアニメーション映画「ハウルの動く城」原作の姉妹編。本物の空飛ぶ絨毯、願い事をかなえてくれる瓶の中の精霊、砂漠の盗賊、雲の上に棲む魔神など、絢爛豪華なアラビアンナイトの世界で展開する魔法譚。

強い自己主張をする登場人物たち

舞台はインガリーから遠く離れたラシュプート国ザンジブ市からはじまり、砂漠やラクダ、バザールなどから、ザンジブ市の様子は現実世界での中東諸国がイメージされている。

前作のソフィーが悲観的で思い込みの激しい女の子で、かなりアクの強い性格であったが、本作の登場人物もかなり個性的な人物が多い。

メインヒロインの<夜咲花>をはじめとした王女たちが、賢さを発揮して自らの意見をはっきり言う姿勢が特徴的で、終盤ではアブダラよりも女性たちの活躍するシーンが多数用意されている。

対照的に、結婚することがゴールと考えているような受け身な態度のアブダラの嫁候補の二人組の扱いは、太っていたり島流しにあったりとおざなりな印象だ。

すべてが気持ちよくおさまる展開

若くて賢い絨毯商人のアブダラは、相手のことを見下していたとしても会話に長い美辞麗句を並べるし、旅のお伴となる兵士は姫様を助け出すという目的をそっちのけで、やたらと拾った猫を可愛がる。また、アブダラの親類は立身出世にあやかろうと勝手に嫁の候補を決めていたりと、それぞれが身勝手な行動を取りがちだ。

しかし、アブダラの美辞麗句のおかげで、ひねくれた性格の空飛ぶ絨毯(じつはカルシファーだった)は言うことを聞くようになるし、兵士の可愛がっていた猫がじつはソフィーとその子どものモーガンだった。さらに嫁候補の太った娘たちは島流しにあうダルゼルと結婚し、最終的にはお互いの希望通りの展開となる。

また生前、アブダラの父が占い師に金貨40枚もの大金を注ぎ込んだ予言が、立身出世だと思わせておいて、実際は雲の上の城へ<夜咲花>を助けに行くことだった。

いまだ若年にして、ご子息は国じゅうの誰よりも高き場所に上られるであろう。

他にも序盤に語られるいくつもの設定や伏線が、終盤にきちんと回収されて誰もが幸せになれるやさしい展開は、前作同様に読んでいて気持ちがいい。

持たざるアブダラの勇気ある行動

たいていの王子がまったく行動しておらん。おれにはそれが不思議でならん。なぜならそいつらは、生まれも条件もはるかにおまえより上だからだ。

偉大なるジン、ハスラエルはダズラエルの命令によって王女たちを盗んでいたわけだが、たいていの王子たちが行動を起こさず姫を助けに来ないと愚痴っている。

そうして、しがない絨毯売りだったアブダラのみが、運命の人<夜咲花>を救い出すために行動を起こしているわけだが、持たざる者だからこそ姫を救いに行く英雄的行動ができたともいえる。

アブダラは友のジャマールを失い、仲は悪かったが親戚との縁も断ち、ましてや国の統治者スルタンから追われる身だ。ほかに失うものがない境遇だからこそ、捨て身になって<夜咲花>を救う旅を続けることができたともいえる。

出自が恵まれてなくても、最終的に幸せになれるアブダラは、夢のある展開ではある。しかし王子たちが姫を救いに行かない現実を語らせることで、「愛だけでは命をかけられない」というメッセージを伝えたいのならば、ファンタジー小説にしてはやけに現実的で、悲観的なエピソードともいえる。

前作でソフィーが、”長女は出世ができない”と、ステレオタイプなおとぎ話を引き合いに出していたのと同様に、ありきたりなファンタジーにしたくないという、著者なりの思いなのかもしれないが。

人間のもつ複雑な多面性を表現

ハスラエルはダルゼルに命じられてきた、この数ヶ月間の悪事について、それ以前の数百年をあわせたよりもはるかにおもしかった、と告白する。

「そのとおりだ。この何ヵ月かは、それ以前の数百年をあわせたより、はるかにおもしろかった」とハスラエル。

「ダルゼルがおれに悪の楽しさを教えたのだ。善良なジンのあいだで同じようなことをしでかしてはいかんから、おれはどこかへ行かねばならぬ。行く先がわかりさえすれば」

著者は、なぜハスラエルにこんなことを告白させたのか。何も言わなければ『ダルゼルに従い、仕方なく悪事に手を染めた』と読者は想像し、終わるはずだ。

どんな善人や、それがたとえ神であっても、悪事を楽しんでしまう誘惑に負けけて過ちを起こすことがあることを伝えたかったのか。

ソフィーによる、ハウルの人柄を語る言葉も興味深い。

「あの人はインガリー一、いいえ、世界一の魔法使いよ。時間さえあったら、ジンを負かしていたはずだわ。あの人はずる賢くて、わがままで、クジャク並にうぬぼれが強いし、臆病なの。何ひとつはっきりしたことは言わないし」

これを訊いたアブダラは、ハウルの欠点を自慢げに語る理由を問いかけるが、ソフィーの回答は「欠点って、どういう意味?」と返す。

まっとうに考えたら、ソフィーの言葉からはハウルの欠点を挙げ連ねているかのようだが、ソフィー自身にはそういう認識が無い。

ソフィーの言葉から察するに、愛するハウルの欠点は個性のようなものなのだろう。姫を助けない王子たちのエピソードから「愛だけでは命をかけられない」と先述したが、これはソフィーなりの愛の形であり、慈愛に満ちている。

また、二人はしょっちゅう喧嘩をしているとのことだが、それすら彼らなりのコミュニケーションなのだ。

このような人間のもつ複雑な感情や関係性について、見る角度を変えることで価値観の変わることの伝わる描写から、著者のもつ懐の深さを感じさせる。

こういうことをくどくど説明せずに、さらっと登場人物のセリフに皮肉と一緒に忍ばせてくるあたり、本作が児童文学とはいえ、深みをあたえることになっていると思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?