「仕事から仕事へつなぐこと」の大切さ

最近、地図の作り方の説明などを書きながら、広い意味でのものづくりについて考えていました。今回は、「仕事から仕事へつなぐこと」の大切さについて考えたことを書いてみます。ヘッダーは、「職人」として思い浮かんだ「大工」に関する地名、「元大工町」がある青森県弘前市の城下町です。日本の城下町起源の都市には職人集団にちなんだ地名が今も残っていますね。

さて本題ですが、私は地理に関わる仕事をしているので、地図についての知識や加工の技術が一般の方よりはあると思います。それで、いくつかの記事で、地図の作り方を説明したり、地図に関するサービスを紹介したりしてきました。

これはとてもシンプルに、皆さんにもっと地図や地理に親しんでもらいたいという気持ちからです。実際に、数年前と比べたら、地図を自由に使える環境がどんどん整っているのですが(国土地理院さんほか関係各所には頭が下がります)、十分にその便利さや魅力が知られていないように感じていました。なので、皆さんに少しでも地図を扱うことや地域について調べることのハードルを下げてもらえたらと思って、記事を書いています(ほぼ完全に趣味の投稿もあります)。

ただ、地図の作り方の説明を書きながら考えたことがあります。それは、「人が面倒に感じることは、それを代わりにすることを仕事にしている人がいる」ということです。私のように地図作成だけで生活を立てていない人間が趣味で簡単な地図の作り方を広めてしまったら、これまで一般の人たちの面倒な仕事を請け負ってくださっていた方々の仕事を奪うことにつながってしまうのではないかと、心配になりました。私の影響力なんてそんなにないのは分かっていますが、少し気がかりになったのです。

そこで、それならどうすべきか考えました。その答えが「仕事から仕事へとつなぐこと」です。たとえば、私が地図の作り方の足がかりを紹介して、「もっと詳しく勉強したい人は、このソフトを使ってみてくださいね」であったり「このサービスを利用してみるとよいかもしれません」と紹介するということです。

多くの人が、お金がかかるよりはかからない方が経済的には助かります。しかし、ものづくりなどを仕事として請け負っている人たちは、プロの意識と技術、そして、「困った人を助けたり、人の暮らしを便利にするための想像力」を持っていると思います。そうした人たちに仕事を任せることで、お金はかかるかもしれないけれど、完成度の高い商品やサービスとともに、安心感を得ることができます。

自分の知っていることを伝えて誰かが喜んでくれるなら、喜んで伝えたいものです。しかし、ものづくりをしている人たちへの敬意と感謝の気持ちは忘れずに持ち続けようと思います。

私の目指すところは、地理や地図を知らない人、苦手な人にも、地理や地図に親しみを持ってもらい、結果としてその人の生活が少しだけ豊かになることです。そして、さらに詳しく知りたい、学びたい、楽しみたいという意欲につながって、それが結果として商業的サービスでも教育や学術でも、広い意味での地理の世界を豊かにすることにつながってほしいです。

おまけとして、「大工町」について地理院地図で検索した地図を載せます。

東北から九州まで、主に城下町があったところに今も地名が残っています。さらに、鍛冶町についても調べました。

「鍛冶町」の呼称は九州地方にはありませんが、代わりに「鍛冶屋町」があるようです。

地理院地図は、地名を検索するとこのように青い旗で分布が表示されるので、ぜひ皆さんも気になった地名を調べてみてください。

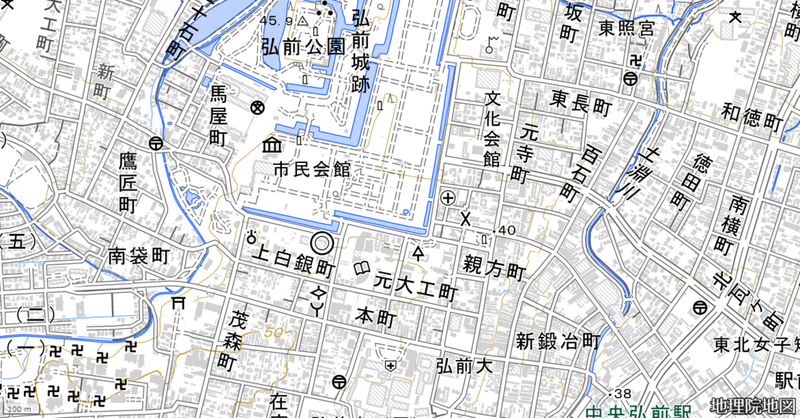

最後に、弘前の旧城下町の地理院地図です(拡大してご覧ください)。「元大工町」の近くには「新鍛冶町」や「紙漉町」もあり、お城の西の方には「西大工町」もありますね。かつて職人集団が集まって住んでいたことを示していますね。弘前駅は城跡の東の方にあります。旧来の城下を避けて縁辺部に鉄道の駅ができるというのは、城下町の典型的な構造ですね。大工町の周辺にはT字型の街路があります。敵の侵入に備えて十字ではなく行きどまりをつくっているもので、これも典型的な城下町の道のつくられ方です。元大工町の周辺だけ緑色のT字を描き入れました。

青森市が県庁所在地であるにも関わらず、青森県の国立大学は弘前大学で、他にもいくつかの大学があります。明治以降は第八師団司令部がおかれて軍都となり、戦後は軍都から学都へと転換したそうです(『東北Ⅱ 山形・秋田・青森(図説日本文化地理大系第16巻)』(1961年,小学館)より)。旧城下町と県庁所在地が異なることによって、その後の街の発展が変わるというのも面白いですね。

おまけが長くなりましたがこのあたりにします。

ものをつくること、文章を書くこと、絵を描くことなど、すべての創造的な仕事をする人たちの仕事に、私の小さな仕事(趣味)もつながっていられたら嬉しいです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?