DWSIM:プロセスシミュレータ

DWSIMというプロセスシミュレーターの紹介です。

プロセスシミュレーターを始めて触ったのは、学生時代の授業でした。当時は、Hyprotech社のHysys plantが使えました。当時は価値がわからず授業で言われるがままに触って終わった程度でした。

COCO/ChemSepというフリーのシミュレーターもあります。こちらは、化学工学会で紹介記事があります。ここではDWSIMの紹介になります。

DWSIM v6.4.4

DWSIMについて

以下が、公式のサイトです。ここよりソフトウェアがダウンロードできます。

上記リンクの下方に LEARNING RESOURCESがあり、以下のTutorial、独学するための題材のリンクが多数あります。すべて英語の資料です。あるプロセスの設定をファイルがあったり、あるテキスト(英語)の問題に対して回答をそろえていたりなどがあり、自習して答え合わせに使ったり、ひたすら見てまねても、気付きが残ると思います。youtubeによる単位操作毎の解説もある。やや、ソフトウェアの利用方法によっていて、その計算の背景や、根拠の説明にはかける。(大学の先生方がつくっているので、授業で使っているのだろうと思う。)

プロセスシミュレーターとは、工程をシミュレーションするためのソフトウェアです。ここでは特に化学プロセス(工場)や、化学実験の状況を把握することに利用できるものに限定されます。

ソフトウェアそのものの基本的な機能は、平衡状態を計算しているものととらえています。それに付随する機能として、非定常状態、熱交換器の設計など状況に応じて特化した機能もあります。ここではまずは平衡状態(現象として起こりうる状態)を計算(イメージ)することから始めたいと思います。

DWSIMの実行

これを書いている時点での最新バージョンは、v6.4.4.です。

DWSIMを起動すると以下の画面が立ち上がる。

メニューのFile、メニューバー下の新規作成ボタン、Process Modelingと書かれている欄のCreate Newのいずれかをクリックして新規の設定ファイルを作成する。

以下の画面に遷移する。右下のNextをおす。

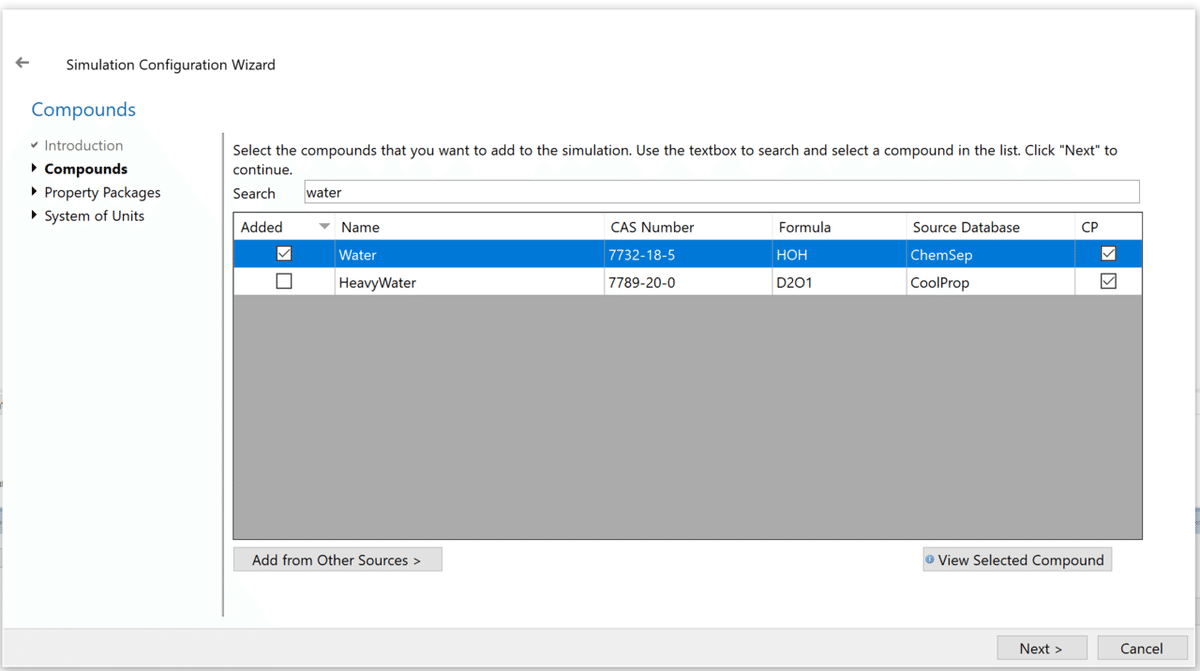

物性選択画面になる。SearchでWater(水)をタイプして検索する。

検索語、Addedチェックボックスにチェックをいれる。Nextを押す。

Property Packagesの選択になる。物性(状態)を予想するための計算方法を選択する。今回は水だけであるので、CoolPropというPackageを選択します。(Steam Tableでもよいとおもいます。)

次に単位系の選択。SI単位で進めます。最初の計算ベースの設定は完了でFinishをおします。

画面の中央部したのStreamタブからMaterial Streamと書かれた矢印を白いキャンバス(?)にドラッグアンドドロップしておきます。

置いたMaterial Streamをクリックすると左側に設定をするための画面が開きます。左の欄のInput Dataをより知りたい条件を入力、状態を計算して結果を見ていく流れになります。教科書とおりには、Gibbsの相律に従い、示強性変数の自由度があるものを入力していくことになります。この指定したい(できる)示強性変数の設定は、Input DataタブのFlash Specで選択できる組み合わせになります。

Input Dataタブ内の、Compound Amountsタブより組成を指定できる。ここでは水だけしかないので、変更することはない。

入力データは、初期値のままで進める。Resultsタブより状態、各種物性が確認できる。

これだけでも水の物性を見て検討したいときには十分な情報があるとおもいます。この計算値が正しいかは、信頼のおける文献などである条件だけでも比較確認や、実測データを比べておくなどの作業が必須と思います。

ある点のデータだけではなくある温度範囲の状態を知りたいというケースが多いと思う。密度について、-5℃から25℃の範囲を確認したいとする。以下のような確認ができる。

メニュー >> Optimization >> Sensitivity Analysisをクリックする。

メイン画面内に、Sensitive analysisタブが開き、以下の画面構成になる。(Flowsheetタブを選ぶと最初のフローシートに戻れる。)

Case ManagerエリアのNewボタンをおし、ケース名を入力する。ここでは初期のSACase0のままである。

画面下のIndependent Variables タブ内で、

Object:MSTR-01(フロー図において、おいたMaterial Streamの名前、プルダウンメニューから選ぶことになる。)

Property:Temperatureを選択する。こちらもプルダウンメニューから選ぶ。

-5℃から25℃の範囲をみたいので、絶対温度の単位(SI単位)であるため、Lower Limit : 268.15

Upper Limit : 298.15

Number of Points : 31 (範囲での刻み数、1℃刻みになるようにした。)

Dependent Variablesタブに移る。

Variablesの選択ボタンを選び、緑の+ボタンを押す。

Object : MSTR-01

Property:Density (Mixture)を選ぶ。

Resultsタブに移る。Start Sensitivity Analysisボタンをおすと計算が実行される。下の画面は計算後の画面になる。

Chartタブに移り、X-Axis、Y-Axisを設定し(初期から設定されている)、Drawボタンを押すと、温度に対して密度の変化がプロットされる。

グラフからは微妙ではあるが、Resultsタブ内の計算値からも4℃がもっとも密度が高くなっている。0℃以下では、氷であるため、落ちていることが確認できる。この値も誤差がどの程度であるかは、信頼のおけるデータ集などと比べることが望ましい。

Flowsheetに戻って、268Kなど入力すると計算結果はでるが、相は、液相のままであった。このようにソフトウェア内部ではあるルールに従って計算値をだしてしまうので、鵜吞みにしてしまうことはよくないと考えられます。

まとめ

化学プロセスシミュレーターのDWSIMを紹介した。

ソフトウェアとしては、物質選択、物性計算方法の選択、単位系の選択、フロー図の作成、計算条件の入力、計算の流れです。

DWSIMのその他の機能、使い方

DWSIM:操作シンボルの説明 その1

DWSIM:操作シンボルの説明 その2

DWSIM:蒸留塔(操作シンボルの説明その3)

DWSIM:転化率反応器(操作シンボルの説明その4)

DWSIM: Specification Block、Controller Block(操作シンボルの説明その5)

DWSIM:Compound Separator、Recycle Block(操作シンボルの説明その6)

DWSIM:気液平衡曲線

DWSIM:気液平衡、Txy図を読む

DWSIM:気液平衡、Pxy図をよむ、その1

DWSIM:気液平衡、Pxy図をよむ、その2

DWSIM:蒸留塔計算、エタノール濃縮

DWSIM:蒸留塔計算、エタノール濃縮-供給段の影響

DWSIM:ヒートポンプ

DWSIM:PH図の書き方(ヒートポンプの補足)

所感

機能は、他にもたくさんある。背景にある理論もまとめながら、記事を追加していきたい。

物性推算についても紹介しようと思ったが、普段使っている一つについても説明をするには、その理解はまだ不十分だと書きながら反省した。ここであげたCoolPropについては、HP、フリーアクセスの論文などもあり、改めて紹介しなそうと思う。相平衡計算設定や背景(各相でポテンシャルが等しい状態)についても整理しようと思う。

水と氷の計算を想定してみた。出ないかなと思いつつ入力したところそれっぽい値はでたのでそのままの掲載とした。フロー図上では、計算上の相は液相のままであったので、これは現実ではない。液相で、過冷却として密度が階段状にならないほうがまだ起こるかなと思った。

想像したプロセス、現象を計算をしてみて、結果を考えてみることを繰り返すことも勉強方法としては、効果があるのではと思っている。

私がやってきた仕事は、偉大な巨人たちの功績の上にあると実感がする。巨人の肩に乗っているわけでもなく、まだ下からみあげて憧れている状態かな。

いいなと思ったら応援しよう!