食べること、、、

ご覧頂きありがとうございます。

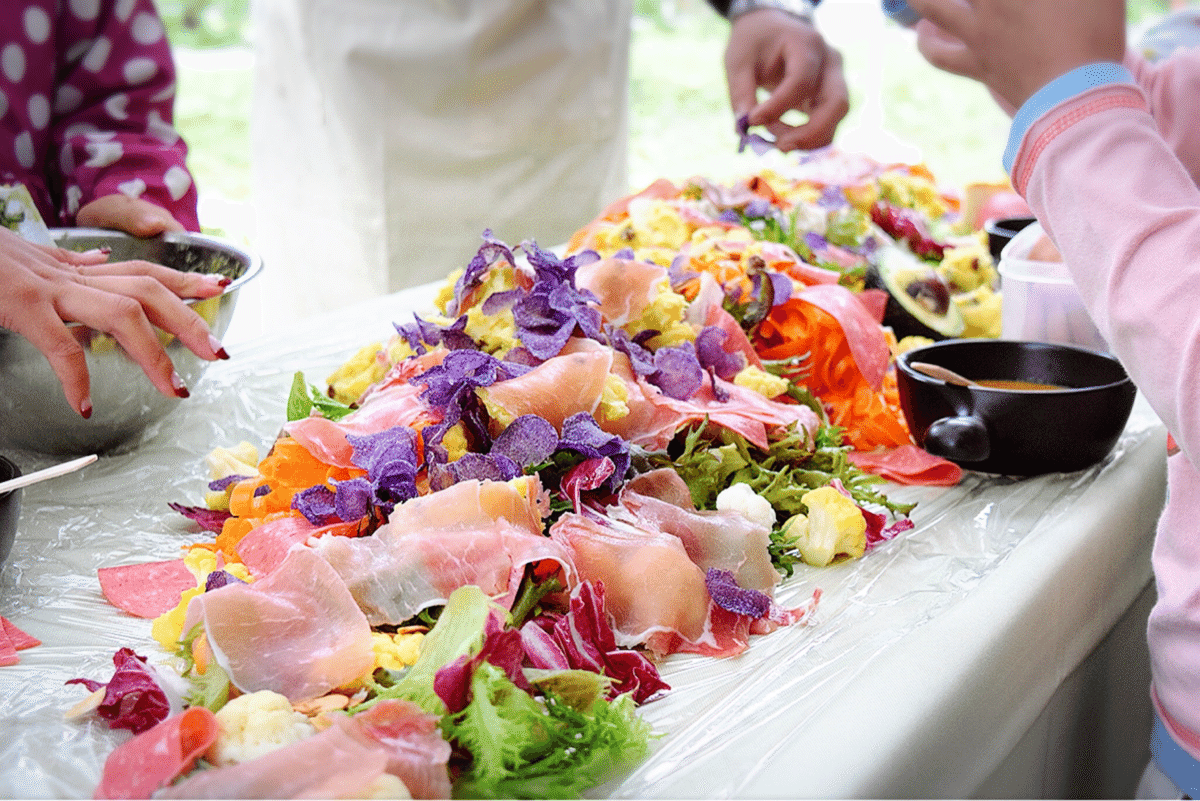

写真は仔羊の半枝(はんえだ)です。お苦手な方申し訳ございません。

厨房では常に残虐行為が行われているのかもしれない…。と思われるかもしれない。

食べることは、生きること。

食べることは、コロスこと。

食べることは、活かすこと。

いただきます。

「いただきます」の直接的な相手は、その食事に関わってくれた人たちへの感謝。

調理した人、配膳した人、家畜を育てた人、野菜を作った人、魚を獲った人、物流の人…。

本質は、さらにもう1つ先にある。食材そのもの、命に対しての感謝だ。

肉や魚はもちろんのこと、野菜たちにも命がある。

我々人間は、生き物の命を奪い、体内に取り込むことにより生きていく事ができる。

料理人として。

土から抜かれて皮を剥かれた野菜、首をはねられた鳥や、頭を切られた魚たち…。

料理人は生と死を考えながら調理しなくてはならない。

私は、食材を「2度殺すな」常にそう言い聞かせている。

食材は手間暇かけて、無駄なく調理することにより、素晴らしい料理となる。

つまり、「食材を活かす」ということだ。

時には食べる側として。

もちろん、私も食べる側になる。

居酒屋、中華料理、和食、イタリアン、フレンチ、チェーン店、自宅でもそう。

お皿に綺麗に飾られた料理。

ただ、自分の好みで、おいしい!まずい!ではなく、その裏側を理解し食べることが、その食材たちにとって「2度目の生を生きる」事になるのではないでしょうか?

人の味覚はいい加減。

生まれ育った環境によって人それぞれ違う。体調によっても左右される。

好き、嫌いはあるとは思うが、全ての食材の命と、それに関わった人達に感謝して食べる事ができれば食ももっともっと豊かになる。

命から考えるフードロス

食材=命。肉も魚も野菜も全て命。

さらには、今まで書いてきた内容を理解した上で、ようやくフードロスと向き合えるのではないでしょうか…。

温暖化で水温が上昇し、魚がいなくなっている。異常気象で野菜が作れなくなってきた。

食材が無くなる危機とかの前に、食材の命に目を向けるのが大切だ。

ごちそうさまでした。

食べ物が豊富ではなかった時代、食事を用意することはとても大変なこと。

大切な客人をもてなすため走り回って準備し、食事をお出ししなければならなかった。

この事から食事の事を、「はしる」という意味のある漢字を2つ重ねた「馳走」とし、奔走している様子を表現するようになる。

そこから「馳走」という言葉に「様」という丁寧語をつけて「食事を用意してくれた人に対してのお礼の言葉」として使われるようになったのが「ごちそうさまでした」という言葉になったそうです。

もちろん、食材の命、関わった全ての人に感謝することも忘れずに。

いただきます。

ごちそうさまでした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?