■丹沢・大山を歩く■④大山寺から女坂を山麓に下る

前回の記事で、伊勢原市の大山阿夫利神社から女坂を下り、中腹の大山寺まで来ました。(前回の記事はこちら)

今回は再び山麓に戻っていきます。

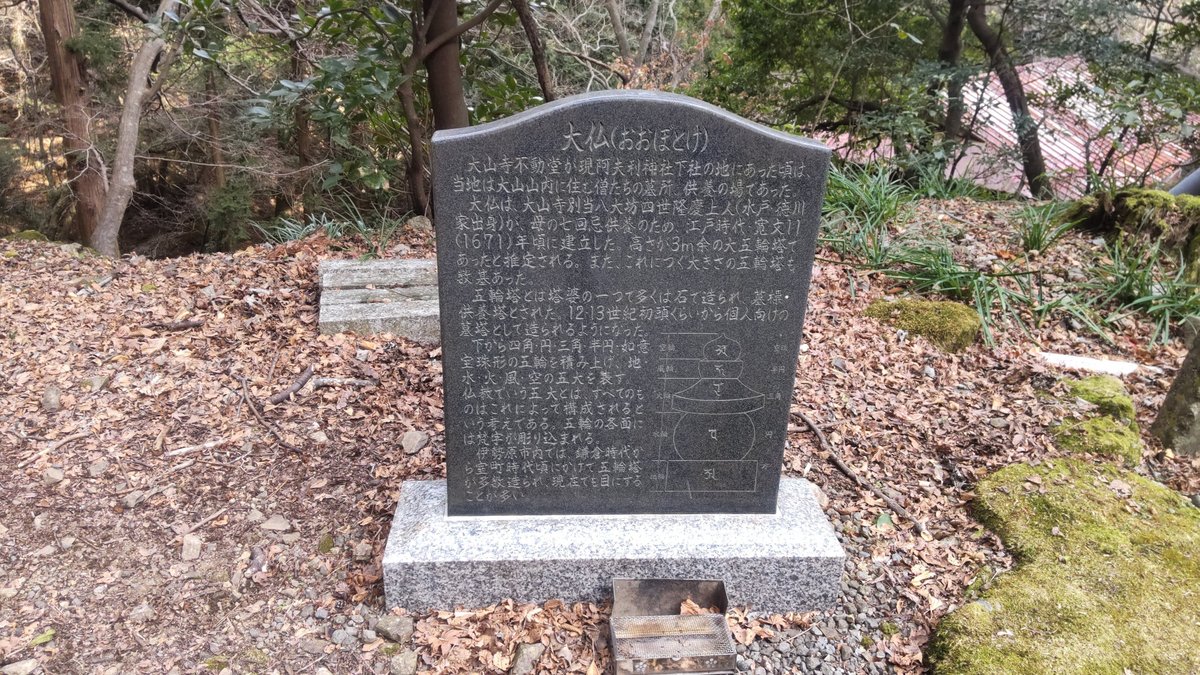

大山寺は、前回説明した通り、元々大山阿夫利神社の下社があったところにあった大山寺が、明治の廃仏毀釈で廃寺になったのを、この地に再建したものです。もともとこの場所は大山に住む僧たちの墓所だったとのことです。

大山寺に向かう石段。なかなか素晴らしい景色です。

父78歳、母73歳とあります。豊玉郡下落合村と麹町区麹町の兄弟が建立したもの。

やはり女坂にも様々な石碑が建っています。これは父母の金婚式を記念した石碑です。

東京歌舞伎座前 弁松総本店と記されています。

こちらは、昭和2年に建立された、永代燈明料を支払った記念の石碑。東京歌舞伎座前 弁松総本店とあります。弁松総本店というお店は東京に2種類あり、こちらは「木挽町辨松」という歌舞伎ファンにはおなじみの老舗のお弁当屋さんで知られていましたが、2020年のコロナ禍で閉店してしまったようです。

下山途中にある、古そうなお堂。

女坂の七不思議のひとつ、爪切り地蔵。弘法大師が一晩で道具を使わずに爪を使って彫ったという伝説があります。

女坂は谷沿いにあり、時折橋を渡ったりします。石仏がいくつもあり、歩いていても飽きません。

女坂の石段と、その横には砂防施設。大山阿夫利神社でも見たように、関東大震災の時にも大きな土砂災害が発生するなど、大山と言う山も砂防や土砂災害と隣り合わせのようです。

地元の大山小学校の子供たちが、女坂で俳句を披露してくれています。

大山の 最高でしょう 紅葉狩り

紅葉シーズンはさぞかしきれいなのでしょうね。少々朽ちて看板が倒れてしまっていますが、かわいい看板が和ませてくれます。

この区間の女坂には、電柱と街灯があります。山道にしてはちょっと無粋・・とは言わず、山の上にあるお寺や神社に電気を供給する、ライフラインというありがたい存在と考えましょう。夜間は真っ暗闇になる山道を照らす街灯も、山の上のお寺に安心して行くための命の明かりです。そういう目線で電柱を見ると、何だか感謝の気持ちが湧いてきます。

下の町から貳町目を示す石碑。登山の際にどこまで進んだかを教えてくれる道標のようなものです。明治7年の、京橋区染業組合の名前が刻まれています。

途中の端も、木橋のように見えますが、おそらくコンクリートで作られた立派な橋です。

川の護岸にも、石積みの部分があり、古くから砂防工事が行われていたことが想像されます。

女坂の入口に下山してきました。東京の消防士たちが寄進した石碑のようです。大山講には、火消しの人たちの寄進がとても多いです。

【終わりに】

大山寺から、大山ケーブルの乗り場まで女坂を歩きました。谷沿いの道は、途中に石碑等も多くみられ、歩くのがとても楽しい道中でした。次回は大山の町を歩くことにしたいと思います。

(続きはこちら)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?