◎山梨へのプチ旅◎:③中央本線各駅下車の旅(その1:甲斐大和駅)

GW中のプチ旅で目指した場所は、中央本線の勝沼ぶどう郷駅でした。廃線トンネルを活用した遊歩道に、戊辰戦争の戦跡、大正時代の美しい砂防堰堤、国宝のぶどう寺、昭和初期のアーチ橋、そして何より美味しいワイン、が揃うような、とても素晴らしい場所でした。(前回の記事はこちら)

勝沼ぶどう郷駅付近の各駅、実はどの駅もとても魅力的で、是非訪問してみたいところばかりだったので、一駅ずつ下車しながら次の電車に乗り換えるパターンで、八王子方面に戻ろうと考え、動き始めました。

ということで、次は、「甲斐大和」駅です。

■笹子トンネルの坑口付近にある 甲斐大和駅

さて、1駅各駅停車に乗ってみましょう。

武田勝頼は、この地から少し上流にある、田野という地区で最期を迎えます。

そういうわけで、駅前には、武田勝頼の像がありました。

駅の中って、色んな情報が多いです。駅のホームにあるのは・・、

鞍馬石とは、日本庭園で愛用される石で、この地の特産だそうです。鉄分が多いので、表面が錆びて茶色っぽい色合いになるのだとか。鉄分が多い・・って、別なところで反応してしまうキーワード(笑)。

山の中の駅、というムード満点ですね。

やはり甲州鞍馬石が使われていそうですね。

ここは、大菩薩峠方面に向かうバス路線の出発点。

甲斐大和駅といえば、小説の舞台にもなった大菩薩峠を目指すハイキング客で賑わう場所。そこにアクセスするバス路線が、この場所から出発します。

■諏訪神社の御神木

さて、甲斐大和駅周辺を歩きます。各駅停車の旅は、次の電車が来るまでの街歩き。この時間帯は、電車が40~60分間隔で来るので、その時間を利用してのプチ街歩きです。静かな町にしては、そこそこ多くの電車が来るので、街歩きをするのには動きやすいです。

中央本線は、掘割の中に駅がある感じです。

神社の脇にシェルターが。大きな木が、線路上空に張り出しています。

このシェルター、何なのかな?と気になっていましたが、御神木を守るためのシェルターのようです。御神木を傷つけると祟りが・・みたいな、ちょっと悩ましいお話もあるようです。

「初鹿野の大杉」と呼ばれたこの杉は、甲州街道の三本杉の一つに挙げられた巨木でしたが、鉄道開通後、列車振動やばい煙などで弱り、樹勢が衰え、鉄道省がお金を出して培養するも、昭和5年に競売にかけられて伐採されてしまいました。杉のことを後世に残す記念碑だとか。隣にも御神木があるのですが、それはなるべく伐採しないように、とはいえ、架線に支障しないように、という意味合いで、シェルターが付いているようです。

■新笹子トンネルは、かつて有料道路でした

駅前には、国道20号が走っています。

なぜ国道なのに道路公団?と不思議に思うかもしれませんが、ここは、笹子峠を越える新笹子トンネルを含む、「笹子トンネル有料道路」として、1958年(昭和33年)に開通した有料道路でした。1971年(昭和46年)には、予想以上に交通量が増え、20年の予定の償還期限を待たずに無料開放されたのだとか。

そして、この地には不思議なモニュメントがあるのですが、

「クロソイド曲線の記念碑」なのだとか。

この記念碑は、クロソイド曲線の記念碑です。クロソイド曲線とは、土木工学の中でも、道路工学の授業で出てくるのですが、直線から曲線に差し掛かる際に、ドライバーがハンドルを切ると自然に曲がれるように、徐々に曲率を変化させる曲線のことを指します。この有料道路は、道路公団が設立された創成期の道路なので、先駆けて導入されたことを記念しているのでしょうが、特に何の説明文もありません。

甲斐大和(笹子峠)のクロソイド

— 275きろぼると (@275kV) July 15, 2023

クロソイド日本初の三国峠にも似たのあるけど、こっちのは何由来?説明はない。 pic.twitter.com/jMFW23lyDG

■笹子トンネルを望む

さて、線路沿いに少し新宿(大月)方に歩いてみましょう。

渡る跨線橋が見えてきました。

跨線橋が、「初鹿野橋」です。

短めのトンネルで峠を越えています。

国道20号の新笹子トンネルですが、開通した時期も古く、道路の断面が狭いことが課題になっていて、現在新しいトンネルが施工中です。(一応)人が歩いたり、自転車で通行したりすることも可能だそうですが、今のトンネルは危険なくらい狭く、車の通行も多いようです。

正面に見えているのは、1966年開通の、新笹子トンネル(上り線)

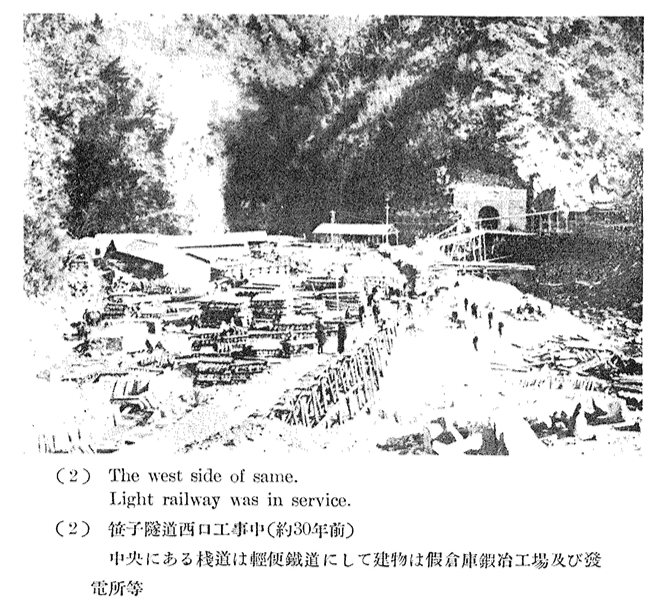

中央本線の笹子トンネルは、1903年に作られたトンネルで、開通当時は日本最長のトンネルでした。土木学会HPから、「土木建築工事画報」(昭和3年)を見ると、当時の施工状況を見ることができます。

■大和村の中心

甲斐大和駅は、かつて「初鹿野(はじかの)駅」という名前でした。鉄道開通当時は「初鹿野村」だったのですが、昭和の大合併で、昭和16年に周辺の村と合併し、「大和村」という村がありました。それに合わせて、1993年に駅名が「甲斐大和駅」に改称されたのですが、2005年に大和村は周辺市町村と合併し、今は「甲州市」の一部となっています。実は、「大和村」の中心だったことをここに来る前まで知らなかったのでした。

国道20号の下をくぐる地下道でつながっています。

撤退してしまったようです。

■終わりに

笹子トンネルのすぐ手前にある、甲斐大和駅。元々大和村の中心部にありましたが、今は市町村合併で甲州市の一部になりました。笹子トンネルを越える、旧有料道路の国道20号や、中央本線の笹子トンネルに関連する施設など、なかなか興味深いものを見つけられました。

次は、笹子トンネルを抜け、笹子駅に行きますので、お楽しみに!