□ドボクスキー 台湾を行く□⑥屛東方面土木の旅

台湾の屛東県といっても、なかなかイメージがつかないかもしれませんが、台湾南部の大都市、高雄の少し東に流れる大きな川、高屛渓(カオピンシー、昔は「下淡水渓」と呼びました)の東側に位置します。今回は、この高屛渓に架かる2つの橋と、屛東地方にある、土木遺産を訪れましたので、こちらについて紹介します。今回は、前回紹介した高雄の町から、半日のプチ旅みたいな感じで出かけました。(前回の記事はこちら)

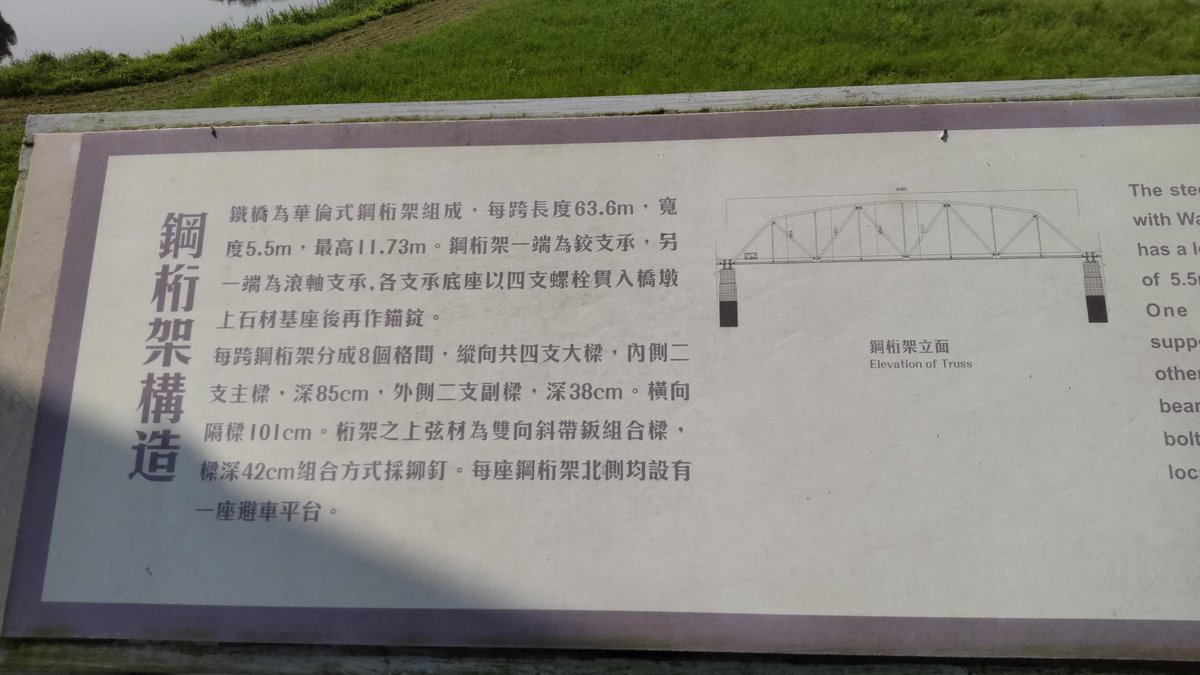

■旧・下淡水渓鉄橋を訪れる

まず訪れたのは、台鉄の「旧・下淡水渓鉄橋」です。この橋は、その名の通り、高屛渓に架かる台鉄の鉄道橋の旧橋です。高雄から台湾南東部を目指す鉄道のために架けられた鉄橋です。1914年の開通。飯田豊二さんという鉄道技師が責任者を務めた、屛東線の鉄橋です。今は新線への切換が完了し、旧線は遊歩道として整備されているのと、幾度となく台風などの際の出水で流され、今は中央部の径間が流失しているという状況です。

遊歩道として残してくれているのは何だかいいですね。

土木施設は国防上重要施設だったのですね。

1965、67年に、台風被害を受けて補修工事をした際の銘板です。

新線は、複線電化されています。

漢字だと何となく理解できちゃいますね(笑)。

川の真ん中のスパンが無いことに気づかされます。

■台湾高速道路 高屛渓斜張橋を見学

次に訪れたのは、台湾の高速道路3号線の「高屛渓斜張橋」です。この橋ができたのは、1999年12月30日。もうすぐ2000年という時期に完成しました。斜張橋の桁が左右対称でなく、片側が重いPC構造、反対側が軽い鋼構造で、左右の構造を変えることで、非対称構造となってもバランスするという、複合斜張橋構造の斜張橋です。建設は日本の建設会社が活躍しています。

歩道が無いので、気を付けて道端を行きました(笑)。

ポイントかもしれません。

■屛東の利水に貢献した地下ダム「二峰圳」

次に訪れたのは、屛東県にある、「二峰圳(にほうしゅう)」と呼ばれる地下ダムと、そこから続く灌漑用の水路です。灌漑用の水路の取水口といえば、ダムを造り、川をせき止めてダム湖から水を引くことを考えがちですが、現地を流れる林邊渓は、冬になるとほとんど川の水が地下に浸透し、流れなくなるような川です。伏流水をせき止めて取水することに注目した技師、鳥居信平さんが、現地の先住民であるパイワン族と協力して作り上げた地下ダムと灌漑用水です。1923年に完成して、丁度100年目を迎えます。下記のリンクの内容、なかなか読み応えあるので、是非一読ください。

https://www.koryu.or.jp/Portals/0/images/publications/magazine/2022/9月/2209_03hirano.pdf

100年経ってもしっかり現役の灌漑施設です。

暑い中、冷たい水に身を浸すのは気持ち良いです。

原住民のパイワン族が多く住む地域です。

現地で取れる平べったい石を積み上げたのが特徴的です。

これは今の台湾の皆さんが過去の功績を讃えて建てたもの。

鳥居信平技師は、戦前の日本統治下の台湾で、この地に本社があった、「台湾製糖」というサトウキビ栽培の会社の技師としてここに来ました。現地のパイワン族の皆さんとコミュニケーションを取り、現地の人たちも工事に従事し、二峰圳の地下ダムと水路を創り上げました。そのことへの感謝の思いが、今にも続いているのです。

地下ダムがつくられ、水路が左方向に流れています。

撮影時期(9月)は雨季のためか、水が多く流れていました。

それを導水しています。

広く土地を潤しています。

■終わりに

屛東地区にやって来ました。高屛渓に架かる、新旧2つの橋は、昔も今も日本の技術によってつくられていました。また、製糖会社が灌漑のために作った二峰圳の灌漑用水。この地に住む原住民であるパイワン族と協働して作り上げた土木事業。どれも先人たちの偉業、すごいと思って眺めていました。

長かった台湾旅行も、この地区を訪れた後で、台北に戻り、次の日がいよいよ最終日。最終日は、台北からさらに北にある、基隆の港などを巡りますので、お楽しみに。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?