なぜ秀吉は朝鮮に出兵したのか。1冊目

書誌

まずは書誌から。

林屋辰三郎,1974=2005,『日本の歴史12 天下一統』中央公論新社(中公文庫).

本書の構成

「なぜ秀吉は朝鮮に出兵したのか」シリーズ。記念すべき第一冊目は、林屋辰三郎の『天下一統』。

本書は、日本通史として名高い『日本の歴史』シリーズ(中央公論社版)の第12巻にあたる。本書は1543年の鉄砲の伝来から,筆を起こし,1605年の徳川家康から秀忠への将軍職継承に至るおよそ60年間を通史としてまとめている。

確認のため,目次を見てみよう。

一章 「天下」の魅力

二章 鉄砲とキリシタン

三章 京の町・堺の町

四章 若き日の天下人

五章 信長入京

六章 天下布武

七章 安土の天主

八章 政権と民衆

九章 京都御馬揃

十章 本能寺の変

一一章 七本槍の時代

十二章 大坂築城

十三章 関白と五奉行

十四章 鎮西の波乱

十五章 北野大茶湯

十六章 関東の風雲

十七章 検地と刀狩り

十八章 無法な「天下」

十九章 花と夢と

二十章 豊国のまつり

以上のように,書いていてこっちが疲れる二〇章で構成されているが,このうち,一八章の無法な「天下」で,秀吉の朝鮮出兵が扱われている。

以下は、個人的な備忘録である。

朝鮮出兵の理由とその評価

林屋は、秀吉の朝鮮出兵の理由について、次のようにまとめている。すなわち、秀吉は、信長以来の目的である明との通商を、明周辺国を支配下に置くことで達成し、朝鮮へ出兵したというものである。

明との通商については、信長が幕府再興時に将軍の名において、朝鮮に僧天荊(てんけい)を使わし、明への通商仲介、朝鮮への貿易船の増加、開港を求めて国交を求めているが、これは朝鮮の拒絶によって失敗する。この後を受けた秀吉は、明への通商仲介を核としながらも、その方法は明、南蛮各国を支配下に置くことで達成しようとした。

林屋は、宣教師コエリュの言を引きながら、秀吉が朝鮮と明について、国内統一の方法と同様に、降伏すれば領土の知行を安堵するとするが、実際には領土征服に変わりなかったことを指摘しながら、「ここに天下=国内の現実的な拡大があり、そこで国家としての理性をうしない、侵略戦争に転化する見やすい道理が隠蔽されてしまっている」と、秀吉の方法を「侵略戦争」と規定した(林屋 1974=2005: 496)。

以上のように、秀吉が朝鮮に出兵した理由について、林屋は、朝鮮を明との通商のための足掛かりとして支配下に置くためであり、それについては、侵略戦争であったとまとめているのだ。

他の気になる論点

朝鮮出兵の理由の他に、いくつかの期になる点を列挙しておこう。

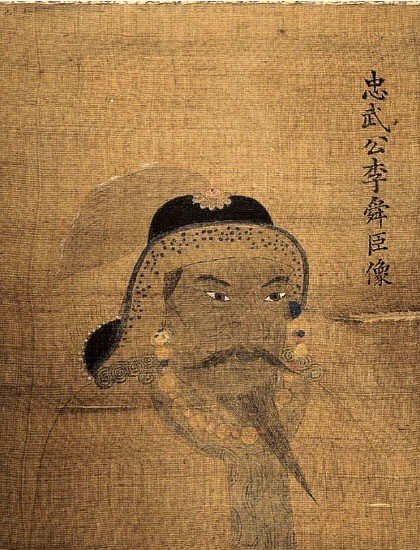

〇朝鮮の英雄李舜臣について

文禄・慶長の役を通じて日本軍を苦しめた李舜臣については、あまりにも有名である。

(Wikipediaから引用)

日本水軍を「亀甲船」という装甲船や大砲を活用し、うち破った。しかし、朝鮮では、講和交渉中の小康状態のときに、李舜臣を讒言によってその任を解き、一兵卒に降格させている。讒言により後を継いだ、元均(ウォンギュン)はその後日本軍に大敗し、李舜臣は再度指揮をとるも、慶長の役終盤の日本軍撤退戦において、鉄砲を受け戦死している。

李舜臣は、日本からみれば制度疲弊をおこした文官政治の中で、味方の讒言に合いながらも朝鮮防御のための英雄であり、敵ながらあっぱれといったところだろう。彼は中学の教科書にも登場している。しかし、一英雄に留まっており、いうなれば、戦国大名の一代記のように、合戦を中心とした英雄記に留まっている。そうであれば、昨今の歴史用語削減化の流れの中で、削除されるか、注釈に落とされる人物となってしまう。また東アジア史や世界史の観点から、多角的に彼を追及していくことが必要かもしれない。

李舜臣の描き方の変遷は一つの論点となるのではないだろうか。

〇小西行長と加藤清正

林屋は、日本の内部において、講和論者の小西行長と主戦論者の加藤清正との間に軋轢があったという。これも秀吉没後の派閥争いにつながったとして有名な話である。彼らの軋轢を、個人の問題として捉えるのではなく、秀吉軍の持つ構造的な問題として、軍制の視点から捉えなおすことはできないのだろうか。

〇文禄・慶長の役における日本軍の統治政策について

林屋は、日本が軍紀厳正で、土民の殺戮を禁じ、百姓の環住をすすめるなど、長年の朝鮮王室の腐敗を改めた善政をしいた一方で、諸将が功を争い、首級をあげる代わりに、民衆にも危害を加えることがあり、あちこちで残虐行為が見られたと指摘している。また宣撫工作として、「いろは」を習わせ、本願寺などは僧侶による布教活動も行っていたとする(林屋 2005=515-6)。日本の朝鮮出兵は、いうまでもなく、日韓併合とその後の植民地支配の前史として位置付けられ、日本の侵略性の証左として扱われることもある。植民地支配の実態については、様々な研究が取り上げているが、文禄・慶長の役を通じて、日本軍がどのような軍政を敷いていたのだろうかという論点は、本書では突き詰められていない。

文禄・慶長の役を通じた、秀吉軍の群生がどのようなものであったのかという論点は面白そうだ。

〇いわゆる「降倭」について

文禄・慶長の役を通じて、実は日本から朝鮮への将兵の逃亡・降伏が頻発していた。これを朝鮮では「降倭」として、その続出の対策を練らねばならないほどであったという。事例としては、毛利家の武将2名であり、彼らは北方の胡人撃破のために使役されている。ほかには遼東や自軍の兵として留め置いたり、土賊征伐としても使役されている(林屋 2005=518-20)。

国家の枠組みをもたない前近世は、降倭の事例にみられるように、流動的であったと思われる。ある個人の国家等への帰属意識は、政治学や社会学の領域での研究が盛んだが、この当時の帰属意識を明らかにすることに何か応用できるものはないのだろうか。そもそも国家がない時代に、人々はどのような共同体をもち、どのような帰属意識をもっていたのだろうか。彼らは言語はどうしたのか、なぜ降倭の選択肢を選んだのか、突き詰めていけば面白そうだ。

降倭からみる近世人の帰属意識について

〇朝鮮の捕虜と文化

朝鮮から連れてこられた捕虜が、日本に様々な技術をもたらしたことはすでに知られている。とくに製陶と活字印刷の技術は有名である(林屋 2005=520)。文化史にありがちな、独自の文化論をそろそろやめたらどうだろうか。文化は絶えず内と外との交流から生まれる。そうした文化のあり方を考える良い事例となるだろう。

日本と朝鮮の文化の相互作用について。

おわりに

さてながながと本書のまとめをしてきたが、まだ1冊目である。無理しない範囲で、本書をベースに他の本と比較検討する作業に入っていこうと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?