ベトナム歴史秘話:渋沢栄一や岩倉使節団も目にした?155年前のホーチミンに存在した巨大建造物とは!

幕末、渋沢栄一も加わった幕府使節団がサイゴン(現ベトナム・ホーチミン市中心部)を訪れた時、そこには当時の科学技術の粋を集めて建設された「水上で蒸気船を丸ごと収容できる巨大建造物」が存在していたことはご存知でしょうか?

現在のホーチミンでもその存在はあまり知られていない、歴史からほぼ忘れ去れたとも言えるこの巨大建造物「dock flottant à Saigon(サイゴンの浮きドック)」について、今回は紹介したいと思います。

なお渋沢栄一のサイゴン訪問については、私が以前書いたこちらの記事をご覧ください。

1. なぜサイゴンに浮きドックが作られたのか?

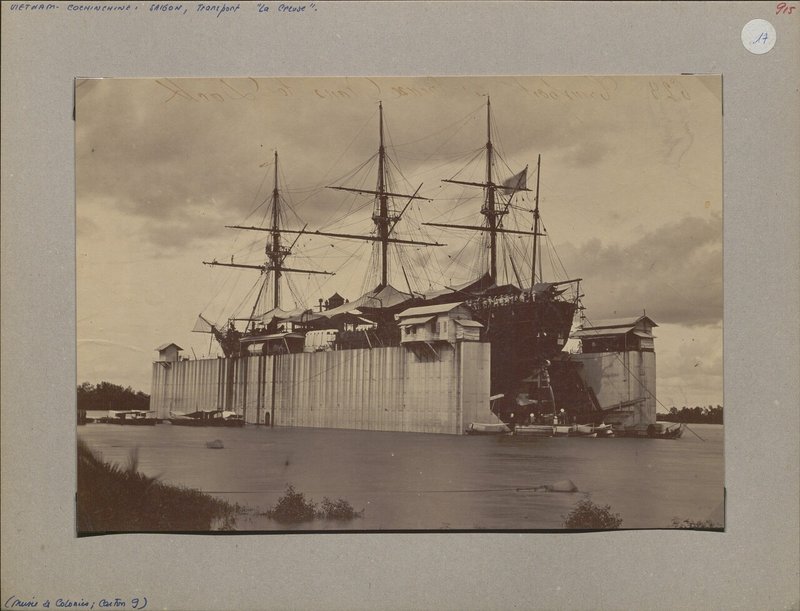

まずどのようなものか、写真で見てみましょう。この写真は、1866~1879年に撮影されたものです。

水上で船を丸ごと収容できる巨大建造物であることが分かります。これは現在でも世界中で使われているフローティングドック(浮きドック)と呼ばれる設備です。船を収容する時は、一旦沈み船を収容・入渠後に排水をすることで船を抱えたまま浮き上がります。

一緒に写っている人間の大きさと比べると、如何に巨大な建造物だったかが分かりますね。こんな巨大なものが既に155年前(日本では幕末の頃)には存在していたのは驚きです。

さて、サイゴンでこのような浮きドックが作られた背景です。

1862年、サイゴンを手に入れたフランスは、現地で艦船の修理をできる設備を必要としていました。まだ支配下におさめたのはコーチシナと呼ばれるエリアのそのまた一部(サイゴン周辺の3省)だけであり、いつまたグエン朝との戦争が再開するかもわからず、一方で整備施設のあるフランス本国は非常に遠い場所です。

そして、もしサイゴンが再び敵に奪還されることがあっても河川であればどこへでも移動(退避)し、安全な場所で活用できるそんな設備が求められていたと考えられます。ちょうどその頃、産業革命による科学技術の急速な発展の中で、それを可能とする近代的な浮きドックが実用化されています。(1843年アメリカ人のスタドルトとギルバートにより発明され特許取得)

そこでフランス海軍省がスコットランドにあるRandolpli Eider&Co.社へ浮きドックを発注しサイゴンへ資材が送られ、1864年からスコットランド人技師のダンロップによる監督の下で組み立てられることになりました。

1864年サイゴンでの浮きドック建設中の写真、2年近くをかけて1866年5月16日に完成しました。その大きさは長さ91m、幅28m、高さ13mで重量は、2750トン(排水時は2300トン?)にもなり、当時就航していた最大の船も収容できる大きさでした。

修理する船を収容するときは一旦沈みますが、その後毎分90,800リットルの排水能力を活用し浮かび上がる仕組みです。また同時に2つの船溜まりも建設されたことでサイゴンは名実ともにフランス海軍の基地となります。

1866年10月27日のロンドンニュースでも紹介された、5月16日の浮きドック竣工を伝える木版画。(後に1931年の植民地博でも掲載されました)

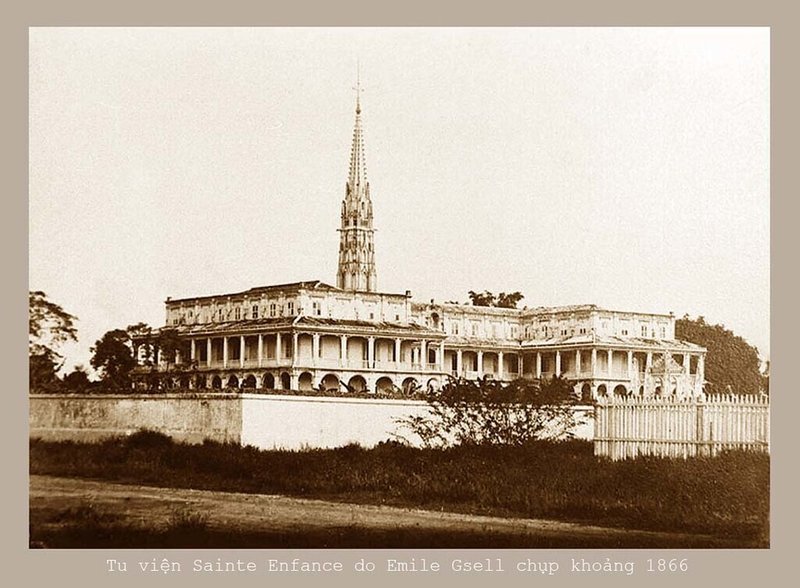

ちなみに上記画像内の左側に描かれた塔は、1864年5月に作られた孤児院、修道院、修道院礼拝堂で構成されるエコールドサントアンファンス複合施設(セントポール修道院。現在もグエンフーカン通りとトンドクタン通りの交差点に位置)となります。

この建物も木造で作られたため、前回紹介した聖マリア教会同様にシロアリ被害により1880年ころまでには建て替えられました。当時ベトナムでは、シロアリこそがキリスト教の天敵だったことが分かりますね(笑)

脱線しましたので話を戻します。この浮きドックについて1867年1月19日の新聞記事JOURNAL UNIVERSEによると駆逐艦La Perseveranteを収容し、すぐに水から引き上げられたため、現地ベトナム人を非常に驚かせることができたとあり、浮きドックが植民地化直後フランスの強大さを示すデモンストレーション装置としての位置づけもあったと考えられます。

渋沢栄一ら幕府使節団がサイゴンを訪れたのは、その新聞記事の40日後である1867年3月1日です。しかし彼が日本帰国後の明治4年に記した「航西日記」その巻之1、25~29ページに書かれたサイゴンに関する記述には、この浮きドックは出てきません。

そしてその6年後の1873年、同じくサイゴンに立ち寄った岩倉使節団の記録『特命全権大使米欧回覧実記 第5篇 欧羅巴大洲ノ部 下』の214~219ページにも(まだこの浮きドックが存在していたのにもかかわらず)記述が出てきません。

好奇心旺盛でサイゴンに関して様々な記録を残した彼らが浮きドックについては一切触れなかった、そこにはどういった理由が考えられるのでしょうか?(もっとも岩倉使節団については、欧米で既に見てきた後であったため、驚くべきモノでは無かったという可能性がありますが)

ちなみに岩倉使節団のサイゴン立ち寄りについては、コチラで紹介しています。

2. 日本人使節団が「浮きドック」を記録に残さなかったと考えられる理由

その理由を探るべく、当時の古地図と古写真を調べたところ1つの仮説が思い浮かびました。それは彼らが目にした場所と、浮きドックとの位置関係です。

渋沢栄一が滞在した1867年の古地図より。サイゴン川と運河が交わる右端の場所に何か長方形のものが描かれています。

そしてこちらは1864年の地図(都市計画図)の同じ場所です。後年建設される陸上のドックに加えてBassin Flottantと書かれた場所があり、建設が始まった当時から浮きドックの係留位置が決まっており、先ほどの長方形が浮きドックであったことが分かります。

そしてこれが1865年の地図(1866年発刊)で、左下の赤い「Messageries Impériales」はMessageries Maritimesというフランスの商船会社であり、当時サイゴンに到着した船舶は、この位置で乗降していました。この場所は現在のホーチミン博物館(ドラゴンハウス)がある場所から先のエリアとなります。

1866年の写真で右側手前にある建物がホーチミン博物館(ドラゴンハウス)です。そしてこの船舶乗降地点から浮きドックの付近が当時どのように見えていたのか、証拠写真を見つけました。

1868年にGsell, Émileによってホーチミン博物館(ドラゴンハウス)から撮影された写真。この右側の端を拡大してみると

浮きドックが写っていますが距離がある為、非常に小さい(小さく見えていた)ことが分かります。

船舶の乗降地から浮きドックまでは、直線距離で2kmほど離れており、おそらくは遠くに何かあることは分かった(一応目には入った)けど、間近で見る機会が無かったためそんなにすごい建築物=巨大な浮きドックとは分からず、結果彼らの記録に残らなかった・・・こんな理由ではないでしょうか。

さてこの浮きドックですが、残念ながらいつまで存在したのかの記録は見つかりませんでした。しかしながら、

1881年の地図(上記の鳥観図)にも同じ場所に掲載されており、1882年の地図までは掲載されていましたが1890年の地図からは消えていたので、竣工から少なくとも16年ほどは存在したものの、この時期、船舶(軍艦)が急速に発展したことで大型化しサイズが適合しなくなったと考えられることや、水上施設ということもあり老朽化も早かったとも考えられ、短期間しかサイゴンに存在せず解体されてしまった・・・それがこの浮きドックの知名度が低い理由ではないでしょうか。

以前noteで書いている別のベトナム歴史秘話、興味あればご覧ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?