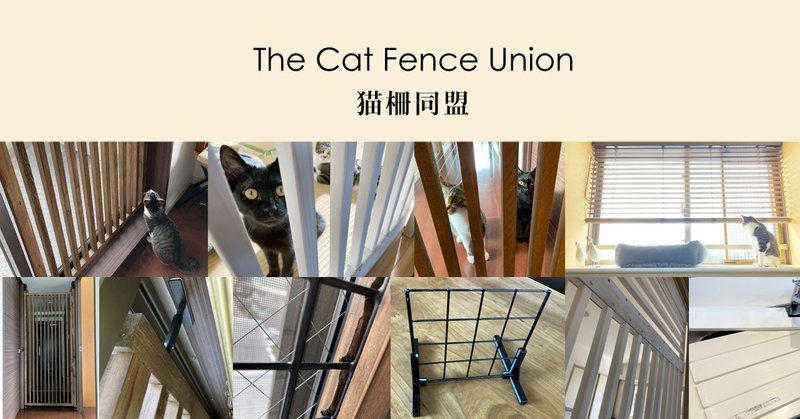

猫×2のための猫柵②/リビングの出窓[後編]

出窓用の猫柵だが、その制作は、実は「猫×2のための猫柵①」で紹介した、玄関の格子扉の制作とほぼ同時進行であった。

玄関の格子扉の方が一度失敗をし、作り直しをしている時に、この出窓用の猫柵も作っていたことになる。片方の色塗りの乾燥の合間に、もう片方の材木を切り、木工ボンドが乾く間にやすりがけをし……という感じだ。

その過程を忠実に書くとかなりごちゃごちゃとするので、今回、レポートを書くにあたっては、2つの猫柵の進行を分けて記載することにした。

ただ、今回の出窓猫柵の制作の裏側で、格子扉のあのしっちゃかめっちゃかな進行があったことを、私だけは忘れずにいてあげたいと思う。あの時の腰と手と目の痛みと共に。

▼前回のお話

さて、リビングの出窓の猫柵、その続きである。

前回は、制作する猫柵のイメージと、実際に購入したものを記した。

これらを全部そろえて、さて、いよいよ実際の作業に入るわけだ。

■作業手順の確認、その前に、罠

今回全てアリモノで揃えるとはいえ、細かい作業は発生する。

その確認をしようと思ったが、その前に、ホームセンターで購入した木枠用の木材の溝に、ネット(楽天)で購入したワイヤーネットがちゃんハマるかを確認する。

木枠の溝の幅が6mm、ワイヤーネットの厚みが5mm。

ハマらないわけがない。なんなら1mmも余裕がある。ブカブカになるのをどう固定するか悩むレベルだ。

そして、そう、もちろんハマらなかった。

■ワイヤーネットの厚さはどこで測るのか問題

今回の最大で唯一の山場がここだった。

厚さ5mmのワイヤーネットが6mmの溝にハマらない。

書いていて、ものすごく頭が悪い文章だ。

理由は簡単でワイヤーネットの厚みが5mmで収まってなかったのだ。

そもそもワイヤーネットの厚みはどこで測るのか?

ワイヤーの太さである。

ワイヤーネットは枠の部分が、中のネット部分よりも太めになっており、その太いワイヤーの太さ・厚さが、どうやらワイヤーネットの厚さ、として測られているらしい。

ただワイヤーネットの構造上、実は、その枠には中のネット部分のワイヤーが溶接されるようにくっついており、その部分が盛り上がっているのだ。

B>Aなのだ。

上の写真で言えば、Aがカタログスペックであるところの5mm。だが実は最も厚い部分はBになり、Aよりも1~2mm前後太い。

今回で言えば、Aが5mmのはずなのだが、おそらくすでにそれすら5.5mmくらいの厚みがあった。Bにいたっては、6.5mm-7mmは間違いなくあるだろう。

つまり、6mmの溝に入らないのだ。

たかが0.5mm~1mmと侮るなかれ。

無理に押し込もうとすると、「ぺき…」としてはいけない音がして、木枠が溝の部分から割れてしまう恐れもあった。

この時の私の感情をどう表現すれば良いだろう。

軽い散歩だと思って出かけたら、思いもかけず、高尾山徒歩登山ルートに案内されたような感じだろうか。

※学生時代に友人たちと酔っ払った勢いで、深夜の高尾山を徒歩で登ったのは、ありていに言ってかなり馬鹿な思い出。

誰が悪いといえば、楽天のサイトに5mmと書いてあったスペックを疑いもなく信じた私であろう。

これがワイヤーネットをホームセンターで購入していたら、その場で木枠の溝にハマるか、試してみたりしていたはずなのだ。

アリモノを組み合わせてらくちん作業!などど甘い考えをもったことに、猫神の天罰が下ったのだろうか。

リカバリーの方法は一つしかない。

削るのだ。

溝を。

でっぱり部分が入るように。

■一家に一本彫刻刀がない問題

溝を削る。

数えてみたら、ワイヤーネットの中の棒は縦が14本・横が29本ある。

つまり横(上下)の木枠1本につき14箇所。上下で28箇所。

縦(左右)の木枠1本につき29箇所。左右で58箇所。

合計で86箇所の、でっぱりがぶつかる部分の溝を削るのだ。

以前の記事「はじめまして猫×2/柵を作る前の準備が楽しい」で、買い物リストに彫刻刀を入れた。

実は、この時点では、家に彫刻刀がなかった。

でっぱりの形で溝を削るのに、おそらく彫刻刀の「丸刀」や「角刀」があれば、ものすごく楽だったと思うのだが、手元にあるもので役立ちそうなのはドリルと大きめのノミとカッターだけだった。この時の苦しみから「絶対に彫刻刀を用意してやる」という思いで、後日、彫刻刀を買ったのだ。

彫刻刀は無い。そしてそれを買っている時間も無い。

できることは、今ある器具で、86箇所を削る作業だけである。

結論から言えば、ドリルとカッターで削った。

細いドリルで木枠のでっぱり部分が当たる場所に小さな穴を開け、それをカッターで大きくしていく。大きなドリルの歯で一発でいけるかと思ったが、溝にうまくドリルの刃を噛ますことができず、逆に破壊してしまいそうだったのでこれは諦めた。

アリモノを組みあわせて簡単作業!が、いきなり、ドリルとナイフ片手に86箇所削り耐久レースになった。

もう一度書くが、この時の苦しみが、後日、彫刻刀を買わせた。

削りが荒いのは怒りと疲れのためである。

■改めて、作業手順の確認

予定してなかった削り作業のせいで、大幅に時間が取られたが、これを乗り越えたので改めて作業手順の確認である。

枠となる木材のカット

色塗り

木枠とワイヤーネットの合体

設置場所に置く土台の作成

ラブリコのアジャスターで設置

1.枠となる木材のカット

上でワイヤーネットの厚みのことを書いたが、実は縦横の長さも、微妙に楽天に記載していたサイズとは異なっていた。(誰も気にしないのか…)

ワイヤーネットが届く前に木材をカットしてなくて本当に良かった。

ワイヤーネットのサイズは、横45.5cm×縦90.2cm。

これに木枠を付けるのだが、最終的にアジャスターで上から押さえつけることを考え、上下の横棒で左右の縦棒を挟む形にした。

また各木枠のみぞの深さは1cmとなるので、切り出す木材のサイズは以下となった。

◎横棒 45.5cm(A)+1.4cm(B)+1.4cm(B)=48.3cm これを2本

縦棒の分ワイヤーネットより長くする必要がある。

A→ワイヤーネットの横幅 B→木枠の溝を除いた部分の厚さ。

◎縦棒 90.2cm(C)-1cm(D)-1cm(D)=88.2cm これを2本

上下に横棒がはいるため、その分短くする必要がある。

C→ワイヤーネットの高さ D→木枠の溝を組み込ませる部分の厚さ

2.色塗り

色塗りは前回も書いたようにアサヒペンの「水性WOODジェルステイン ウォルナット」を使用。特筆することはないが、横から見た時に溝の中が見えるので、そこも塗った。

指が入らないので、割り箸にクッキングペーパーを巻きつけたものを使って、グリグリと。

3.木枠とワイヤーネットの合体

乾くの待って組み立て。

ワイヤーネットに左右の縦棒をはめてから、接合部分に木工ボンドをつけた上下の横棒で抑えつける。

この時、横棒と縦棒のあわせた部分を横から見ると、横棒の溝部分が穴のように開いてしまっている。このままだとかっこ悪いので、その穴に色塗りで使った割り箸を削って突っ込む。

そこに削った割り箸を入れて、塗っておく。

※塗る前に一応やすりがけして均しておく。

※横棒と縦棒の接地部分の隙間はゆるしてほしい。

木工ボンドが乾くまで、クランプでずれないように固定。

上の写真では、縦棒と横棒の境目に円形のくぼみが見えるが、これはクランプを直接当ててしまい、跡がついてしまったもの。手抜きがバレる。

木工ボンドが乾いたら、ドリルで下穴をあけたのち、横棒の上下から木ネジを打ち込んで固定する。ネジがワイヤーネットにぶつからないよう、木枠を割らないよう注意&注意。

4.設置場所に置く土台の作成

今回の猫柵は、窓に限りなく近い場所に設置するため、置き場が金属製の窓の桟と出窓の床の境目になってしまい、そこの段差を何とかしなければならなかった。

また、最終的な猫柵の高さが約93cmになるのだが、窓全体の高さが101cmとなりその差が8cmである。

アジャスターでは7.5cmの隙間を埋める、とあったので、もう少しだけ底上げをしておいた方がよいだろうと考えた。

そこで、猫柵を設置する場所に、土台を置くことにした。

5.ラブリコのアジャスターで設置

猫柵にラブリコのアジャスターを取り付ける。

アジャスターの幅に対して猫柵がかなり薄いので、その隙間を埋める木材をつける。

★注意

アジャスターに関しては、おそらく本来の使用方法とは異なるので、これはあくまで自己責任での使用である。

アジャスターの取り付けは、窓側はフラットになるように、室内側に隙間材を入れる。前回記したように、窓と落下防止バーの隙間2.5cmの間にこの猫柵は入らないいけないのだ。

アジャスターと猫柵の固定は木ネジ。もちろん、下穴をあけておく。

あとは、実際に設置するわけだが、この時アジャスターの調整でとても役にたったのがこれ。

家具などを購入した時に、組み立て用の用具としてついてくる六角レンチだ。小さいもので10cmあるかどうか。

これがアジャスターを設置して締める(調整する)のにとても役にたった。

アジャスターの調整は、アジャスターの軸に空いている穴にドライバーや細いペンなどを差し込んでクルクルと回すのだか、今回は窓に近すぎることもあり回しづらかった。これだと長短どちらも使えて、テコの原理で力も入れやすい。

道具箱の中で出番もなくゴロゴロしていたが、久しぶりに日の目を見た。

最後に落下防止の鎖をつけて、これでようやく作業完了!

何とか間に合った。

■まとめと反省点と改善点

これで出窓の猫柵の設置は完了。

アジャスターが緩んでいないか、時折確認しているが、今のところは大丈夫そうだ。一度、妹猫がこの柵を駆け上ったが、その時も倒れたり外れたりすることはなかった。

今回の反省点としては、やはり、ワイヤーネットの厚みを把握できていなかったことであろうか。

実は、この窓とほぼ同じサイズの窓が、この出窓以外にも「猫のケージがある和室」「寝室」の二箇所にある。将来的にはこれらの窓にも同様の猫柵を設置する予定なので、その時は今回の反省を活かして、6mm幅の溝にはいるワイヤーネットを選ぶか、既に用意万端の彫刻刀をフル活用として、溝を掘り上げたい。

以上。

リビングから見える猫柵ということで、性能はもちろん、見た目があまり雰囲気とかけ離れないようにと気にかけたが、とりあえずは及第点になったのではないだろうか。

ということで「出窓の猫柵」完成!

しかし、猫柵作りはまだまだ続くのだ。

スキとコメントとかもらえると嬉しいのです。コメントは「にゃー」とかだけでも良いです。私も皆さんに「にゃー」を返します。