印象に残ったカメラカタログ(Part1)

前も書いたとおり、ボクは中学生の頃からカメラカタログを集めていた。そしてそれらの電子化を進めており、現時点で1,000冊分がパソコン上で閲覧可能な状態となっている。

そのような電子化作業を進めるにあたり、懐かしいカメラや時代の転換点となったカメラ、またほとんど見かけたことの無いレアなカメラなど、そういうカメラのカタログが出てきた。

ここではそういうものの中から幾つかを紹介してみたい。

なお、著作権に触れるかも知れないので、カタログには斜線を引いておいた。

また日付表記は、製品の発売の日付ではなくそのカタログの発行日付である。

●SONY Mavica(1988年12月)

これは、「電子スチルカメラ」と呼ばれるカメラで、いわゆる「アナログビデオカメラの静止画記録版(FM変調記録)」となる。つまり現在のデジタルカメラに対して、このカメラはアナログカメラという位置付けとなる。

よくフィルムカメラのことをアナログカメラと呼ぶ者がいるが、フィルムにはデジタルやアナログなどの区別は無い。なぜならば電子情報として記録するものではないからだ。よって本機が「アナログカメラ」ということになる。

当時は「フィルムの要らないカメラ」として話題になったことは印象深いが、当時のビデオ画質を想像すれば、とてもフィルムを駆逐するようには思えず苦笑いしたものだ。

●ケンコーフィルター総合カタログ(1987年02月21日)

ケンコーの主力はフィルターであるから作例写真が多く、その作例に時代を感じる。ケンコーの場合、カタログが変わっても同じ作例が引き続き使われることが多く、手に取った当時からすでに古い印象を受けた。

特にこのカタログは表紙がとても教材的で、それがかえってワクワク感を盛り上げる。例えるならば、「学研の科学」を手にしたような気持ちだ。

●OLYMPUS PENシリーズ(時期不明)

これはカタログ表紙ではないが、表紙は赤一色だったので本文から取った。

この時代はボクはまだ子供だったので、このカタログは何らかの形で入手したものと思うが覚えていない。

ボクが小学生の頃、すでに一眼レフレックスカメラ(SLR)の基本構造は理解していたのだが(小学生というのは大人が考えているほど馬鹿ではないのだ)、それだけにここに載っている「PEN FT」という頭の平らなカメラが一眼レフカメラだということを知って驚愕した。

「ファインダーの窓も無いし、本当にこのレンズから入った光が見えるんだろうか・・・?」と不思議で仕方なかったことを鮮明に覚えている。

●SONY α700(2007年08月)

ソニーはAV家電メーカーである。いや、AV家電メーカーであった。

しかし、かつてのミノルタカメラ(コニミノ)をソニーが買収し、一眼レフレックス技術を取得した。その最初の製品が、このα700である。

それまでもソニーはデジタルカメラ「Cyber-Shot」シリーズを作っていたのだが、それはAV家電メーカーの作るカメラであり、まさにビデオカメラの延長線上にある製品であった。

この歴代メーカーには「7」という数字は特別な意味があり、代々「minolta SR-7」、「MINOLTA X-7・X-70・X-700」、「MINOLTA DiMAGE7」、「MINOLTA α-7000・α-7700i、α-7xi、α-707si・α-7・α-70」と、とにかく「7」が好きなのだ。

そういうことから、「7」の名前を付けたソニーの一眼レフカメラというのは、ミノルタの系統を持つカメラという印象を強くさせ、期待を高めさせることに繋がった。正直ボク自身、買おうかどうか迷ったのだが、αマウントは絞り機構に難がある設計のため、及び腰となり手を出さなかった。しかし程度の良い中古があれば、今手に入れてみたいとも思ったりする。レンズも多くあるので。

●MINOLTA α-7000(1988年05月01日)

このカメラは世界初のシステム化されたAF一眼レフカメラである。

それ以前にもAFできる一眼レフカメラはあったが、あくまでも既存のシステムにアドオンさせるものでとても実用に足るものではなく、合焦も不正確で正直使えなかった。悪く言えば失敗作ばかりであった。

ところがこのカメラは今までのものとは完全に別物で、AFカメラとしてシステム全体から設計し直した革命的なカメラであった。そういう意味では「ようやく一眼レフでAF化に成功したカメラ」と言える。

通常、新しいカメラが発売されても、実際に使われている場面を見るのはしばらく経ってからである。ところがこのα-7000は、発売直後から使っている者を多く見た。

ボクはこのカメラを使ったのはしばらく後になるが(その時にはもうα-7700iの時代)、やはりAF性能の高さには驚かされた。

その後、他メーカーから追いつけ追い越せとばかりにAFカメラのシステム化が行われ、カメラが誰でも使える時代に突入した。

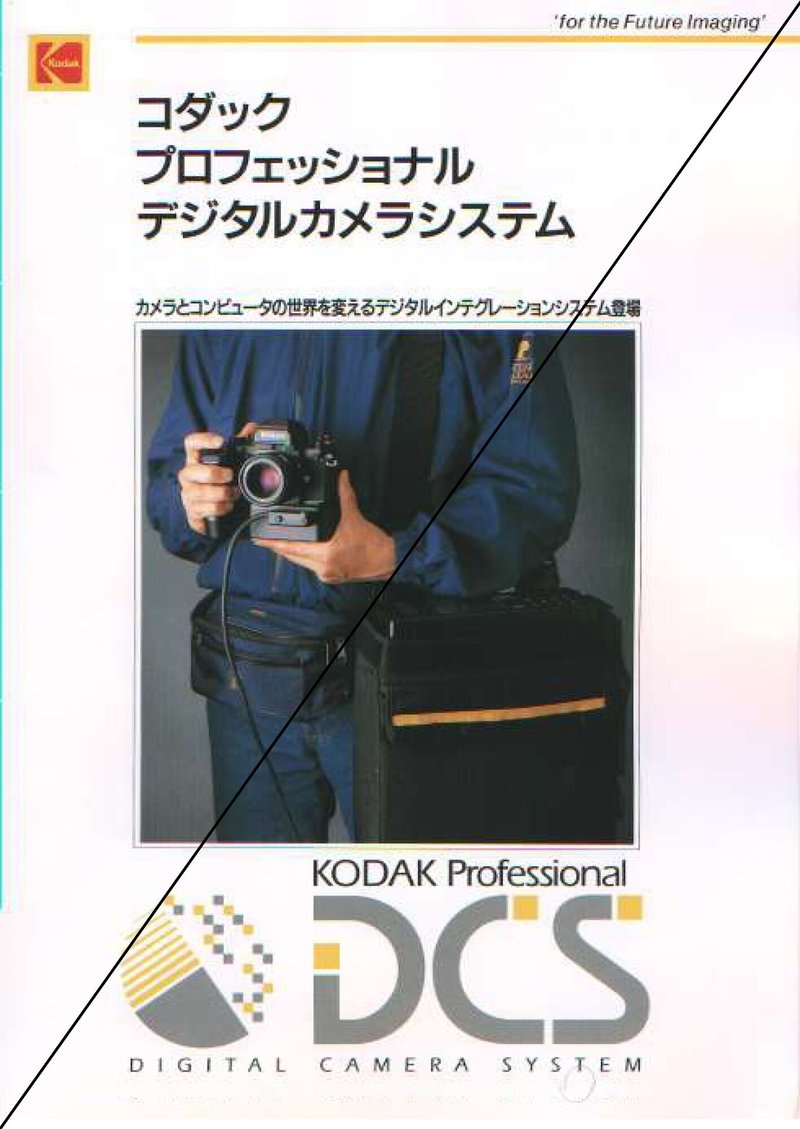

●Kodak DCSデジタルカメラシステム(恐らく1990年代初頭)

デジタルカメラがまだ業務用として使われていた時代のカメラ。

130万画素のフルサイズCCDを搭載したカメラバックをNikonF3に装着したシステムとなっていた。

一般向け製品ではなかったのでこのカタログをどうやって手に入れたのだろうか。勤務先を通して入手したのだろうとは思うが、もしかしたら何かの展示会でもらったのかも知れない。

このシステムは、カメラ単体では使えず、ショルダーバッグに入っている記録ユニットに画像を転送してHDDに保存するという形式である。これで130万画素なのだから時代を感じさせる。

しかしNikonF3ベースというのは今でも惹かれてしまう。もし今こんなF3ライクのデジタルカメラが発売されたら買ってしまうに違いない。

●PENTAX ME F(1981年12月)

このカタログは近所の高千穂カメラで展示会をやっていた時にもらったものである。

いちおうカメラ側にAFセンサーを持ち、レンズを通った光でAFさせているところは画期的ではあった。それまでの一眼レフのAFはレンズ側にセンサーなど全ての機能が入ってかなり頭でっかちだったので、ME Fは比較的スッキリしたほうだった。

ただ、その数年後に出る「MINOLTA α-7000」と比べるとかなり見劣りするもので、実際に使われている場面は見たことが無かったが、それでも十分に時代の節目となるカメラだったように思う。

●FUJIFILM FinePix700(1998年02月)

当初、デジタルカメラはデジタルビデオカメラの静止画版として登場し、画素数も25万画素などというものであった。しかし100万画素を越えるカメラが現れてから、初めてデジタルカメラをカメラとして意識するようになった。例えるなら、これまで幼なじみだった子が成長して、初めて異性として意識するようになったかのよう。

この「FinePix700」は、小型デジタルカメラとして初めて100万画素を越えたカメラとして話題になり、ボクも速攻で購入したカメラである。金属製ボディの感触は今でも手が記憶している。

それ以前にも100万画素を越えたカメラはあったが、ここまで小型のものは無かった。

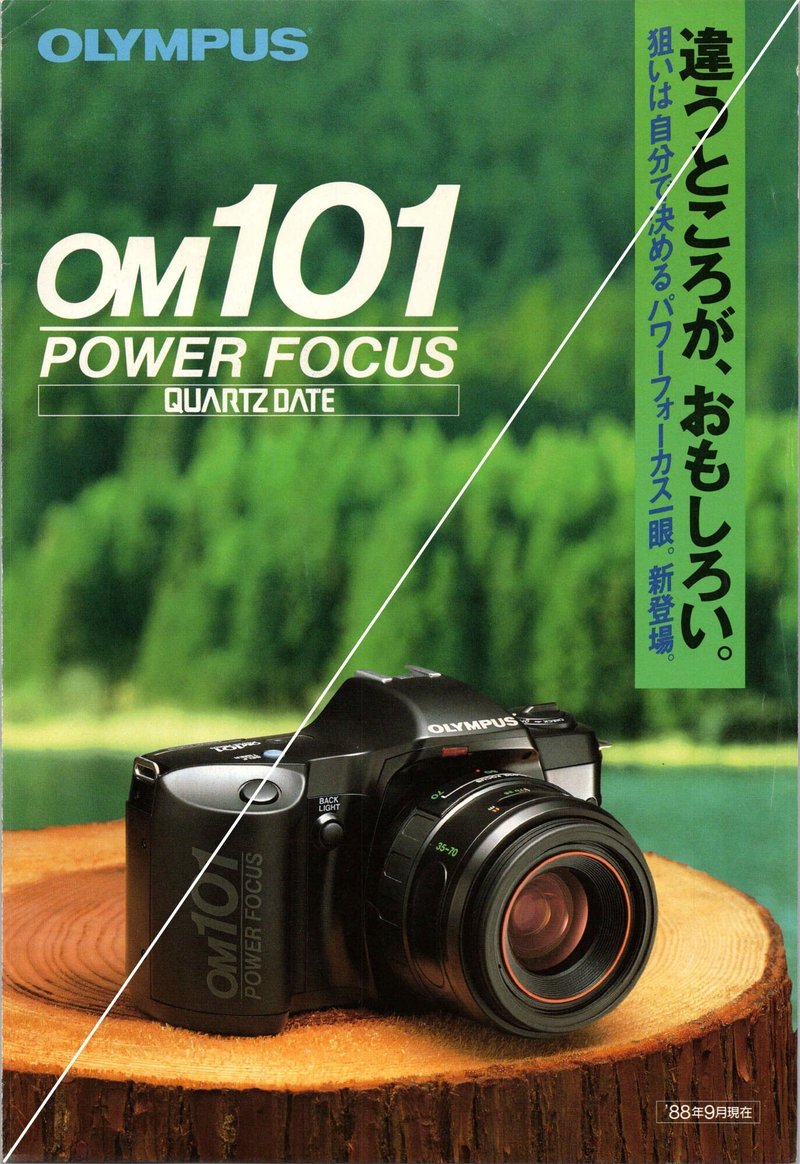

●OLYMPUS OM101(1988年09月)

「MINOLTA α-7000」によって一眼レフカメラのAF化が成功し、他のメーカーもそれに追随していったわけだが、オリンパスは開発力が不足して満足な製品が提供できなかった。AFレンズも数本のみ。

結局MFカメラに戻ろうとしたのだが、AFレンズを発売した手前、そのレンズが使える廉価板MFカメラとしてこの「OM-101」が作られた。

ただしオリンパスのAFレンズはMF用のリングが無いため、ボディ側に設けたフォーカスダイヤルを回すことでレンズを駆動し、ピントを手動で合わせるという仕組みになった。

しかしながらデザインとしてはなかなか印象に残るもので、機能はともかくデザインだけで使ってみたいと思わせるカメラだった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?