【写真について知っているいくつかのこと Vol.4】デジタルコレクションで見るカメラ前史 by KISHI Takeshi

こんにちは。カロワークスのKISHIです。

8月に入り東海~関東甲信越地方では梅雨明けが発表されましたね。

梅雨の最終日、野外で撮影があったため、天候に気を揉みながら、一日中空を眺めていたのですが、午前中は小雨交じりの曇天だったものの、お昼を境に晴れ間が見え、何とか無事に撮影の終わった夕方には、すっかり気持ちの良い夕暮れの光景が広がっていて、梅雨の終わりと夏の始まりを目の当たりにしたような一日でした。

戸外に出て光の変化の中に身を置いていると、時間や季節の移り変わりを五感で感じることが出来ます。写真を撮ることの楽しみは、このような身体的な経験とも密接に関わっているのでは…と思う今日このごろです。

*****

さて、今回は写真を撮影するうえで必要となる道具・装置である「カメラ」についての話題です。

カメラという言葉の起源とされる「カメラ・オブスクラ (camera obscura)」はラテン語で暗い部屋(camera=部屋、obscura=暗い、闇)の意味で、遮光された部屋の壁に小さな針穴を空けると、外からの光線が穴を通して内部に入射し、像を結ぶ原理を利用したものでした。

この光の現象については、古くから記録が残っており、紀元前5世紀・中国の墨子は、穴を通した光が倒立像を結ぶ現象を「景の到するは午に在り、端有れば景と與に長し」と記述しています。

また、紀元前4世紀・ギリシャのアリストテレスは、樹木の葉の隙間を通った木漏れ日について、その隙間の形に関わらず太陽の形(丸形、または日食で欠けた三日月形など)が地面に投影されることについての問いを残しています。これらは文字で残された光の現象についての最初期の記録と言われています。

11世紀には、イスラム圏の数学者・天文学者・物理学者であるイブン・アル=ハイサムが日食の観測のために暗い部屋を設けて穴を通して投影される像を観察しました。

"1001 Inventions and the World of Ibn Al-Haytham"

ハイサムは、さまざまな光源からの光が像を結ぶ原理についても詳細な実験を行い、光学理論や人間の視覚などの分野の研究を深めました。その成果は「光学の書(Kitab al-Manazir)」(1015~1021年)などの著作にまとめられ、後世のヨーロッパ圏の科学者、天文学者たちに大きな影響を与えました。彼は実験を通して理論を構築する科学的手法を実践した人物として「近代光学の父」とも呼ばれています。

この「暗い部屋」に光を効率的に取り入れるため、レンズが用いられるようになったのは16世紀頃で、さまざまな試みが同時多発的に行われました。ミラノの数学者ジェロラモ・カルダーノは『精妙さについて(De subtilitate libri)』(1550年)の中で、ピンホールに両凸面レンズをはめることで、より鮮明で明るい像が得られると解説し、同時代のナポリの博学者ジャンバッティスタ・デッラ・ポルタは自著『自然魔術(Magia Naturalis)』(1558年)で、暗い部屋の小穴にレンズを用いることで像が明瞭になり、絵を描く際の補助として有用であると述べています。

携帯可能な暗室が登場したのは17世紀頃で、ローマの学者・イエズス会の司祭のアタナシウス・キルヒャーの著書『光と影の大いなる術(Ars Magna Lucis et umbrae)』(1646年)には駕籠型の移動式暗室の挿絵が登場しています。(この図版は写真史の本でも良く紹介されるイメージですが、人物と暗室のサイズの縮尺などが奇妙で、本当に動かせるのか…?めっちゃ重そう…!とツッコミを入れられる図としてもおなじみです。)

一方、ドイツのイエズス会士ヨハン・ツァーンは望遠鏡、顕微鏡などの光学機器を詳細に記述した『人工の目(Oculus Artifactis Teledioptricus Sive Telescopium)』(1685年)を著していますが、その中には現在の私たちがイメージするような箱型の装置も図版つきで紹介されています。

18世紀になると、フランスのドゥニ・ディドロ、ジャン・ル・ロン・ダランベールらを中心として編集された『百科全書(L'Encyclopédie)』(1751~1772年)の中で「カメラ・オブスクラ」は図版つきで紹介されており、風景をスケッチするための実用的な役割とともに、対象物に良く似た像を暗室の中に映し出し、その色彩や運動を生き生きと再現するものとしても記述されたようです。

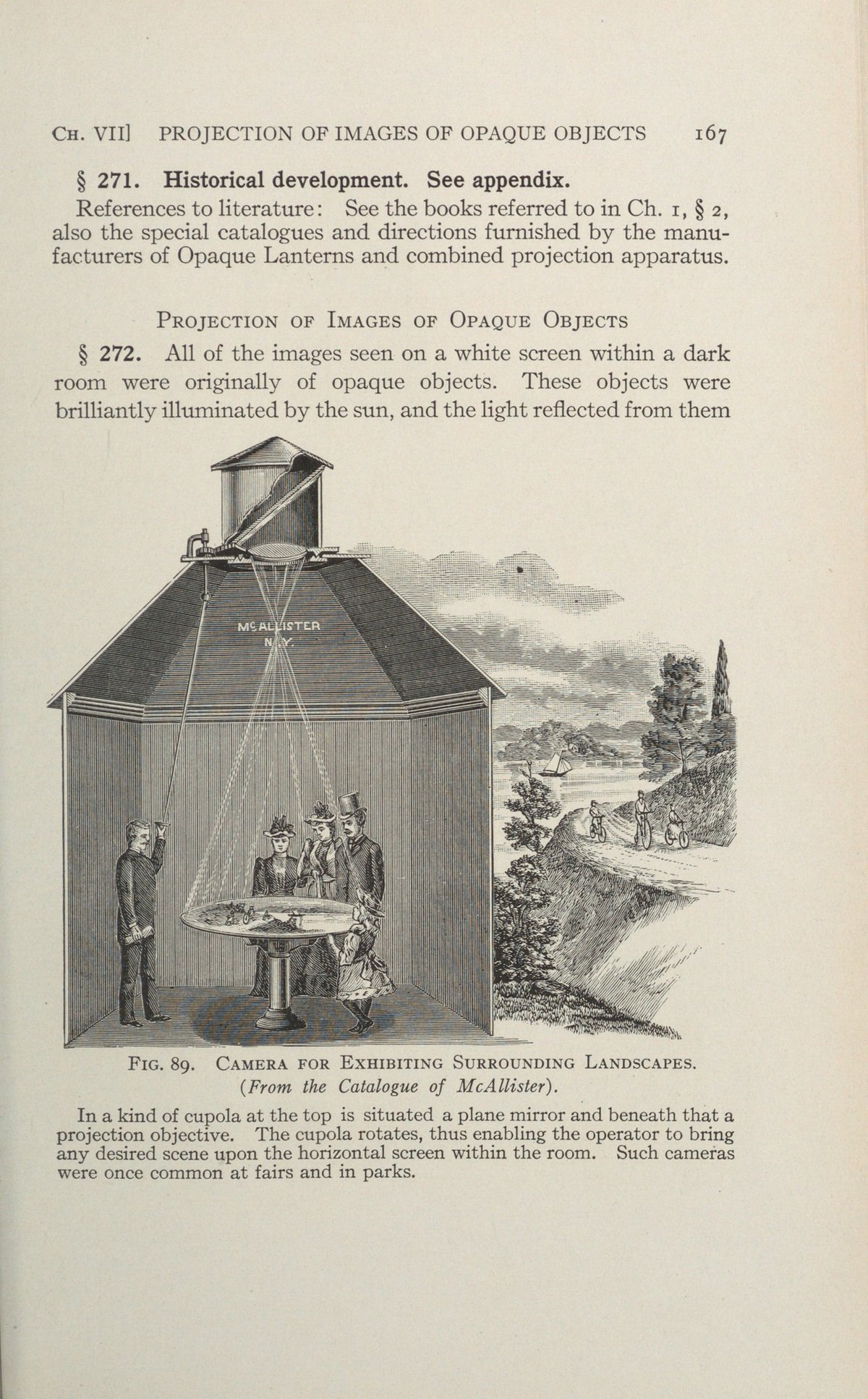

また、対象物と隔てられた場所に映像を作り出す「暗い部屋」は、見世物・アトラクション的な装置としても人気を博し、複数人が同時に入れるような大型のカメラ・オブスクラは観光地などにも設置されていました。

そして19世紀に入り、フランスのニエプスやダゲール、イギリスのタルボットらが、光によってつくられる像を定着させる技術を考案することで、写真の歴史へと繋がっていきます。

日本でこの現象について触れている文献としては、滝沢馬琴の『阴兼阳珍紋圖彙(かげとひなたのちんもんずい)』(1803年)や葛飾北斎の『富岳百景(富嶽百景)』(1834~1835年)の中に描かれた「薐穴(節穴)の不二」が有名です。(光が像を結ぶ様子に驚く人物たちと対比して描かれる仕掛人と思しき人物の得意気かつ笑いを押し殺したようなドヤ顔が素敵ですね!)

一方、箱型の装置が日本に到来したのはかなり早い時期で、1645年にオランダ船に積み込まれて長崎の商館に輸入されたとの記録が残っているそうです。オランダ語で「Donker kammer」(日本語の音でどんけるかぁむる、どんくるかぁむる)と呼ばれていたこの装置は「暗室鏡」「暗室写真鏡」などの訳語があてられましたが、後年、蘭学者の大槻玄沢(大槻磐水)が著した『蘭説弁惑』(1788年)の中では図入りで「写真鏡」として紹介されており、次第にこの言葉が広まり流布されていったものと考えられます。

日本人によって初めて銀板写真が撮影されたのは1857年ですが、その以前に、像を映し出す装置を指して「写真」という語が用いられていたのは興味深いところです。

*****

このようにピンホールを通した光の現象は古くから、洋の東西を問わず多くの人々の関心や疑問を呼び起こしました。そして人工的に「暗い部屋」を作り出し、天体の観測や、素描の補助などの実用的な用途に供するとともに、写し出される像そのものに大いに驚き楽しんでいたようです。装置も大きな部屋から小型の暗箱までさまざまな形態が存在し、その名称も多様であったため、単に「カメラ・オブスクラ」という一つの言葉・概念だけで、その全てを包含することは難しいかも知れません。

写真の起源や美術との関わりなどの視点で遡及していくと、ときにこれらの関係を直線的に結びつけて捉えてしまいがちですが、地域的な広がりや時代を越えて、さまざまな目的・用途で人々の営みに広がっていったこの文化は、いまも多くの人が写真や映像に親しみを持つことの素地となっているのかも知れませんね。

*****

余談:

物語の中に登場する「カメラ・オブスクラ」で印象的なものは、私が子供の頃に読んだ小説『アクアリウムの夜』(稲生平太郎著,1990)です。高校生である主人公が、地元の城跡公園の野外劇場に設えられた奇妙なカメラ・オブスクラに入り込むと、そこには本来存在しないはずの光景が映し出され、その日を境に日常が徐々に変容していく……という恐怖小説とも、幻想小説とも読める不思議な物語です。(Amazonの解説では「青春サイキック・ノベル」とあります…。なにそれ…。)

作者の「稲生平太郎」(※江戸時代に書かれた妖怪物語「稲生物怪録」のオマージュ)は、横山茂雄さんという奈良女子大学大学院の英文学者の方の筆名なのですが、ジュブナイルとして書かれた本作にも、さまざまな魅力的なモチ―フが登場します。中でも、異質な世界への入り口としての「カメラ・オブスクラ」は象徴的に描かれており、幼い頃に読んだ私は、得も言われぬオカルティックなディティールに心奪われたものでした…。

さて、また次回、こちらのnoteでお会いしましょう。夏バテなどにはくれぐれもご注意ください!

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?