【写真について知っているいくつかのこと Vol.5】 カメラの仕組み ~大判カメラ(ビューカメラ)~ by KISHI Takeshi

こんにちは。カロワークスのKISHIです。

さて今日から9月です。小学生~高校生の生徒さんにとっては、夏休みが終わり2学期の始まる憂鬱な日…と思いきや、今年はコロナウィルスの影響で8月の後半に授業が始まっている学校も多いようですね。

残暑も厳しい毎日です。生徒さん、学生さんに限らず、皆様もくれぐれも熱中症などにお気をつけください…!

さて、私の前回の記事では、写真前史に登場する「カメラ・オブスクラ(暗い部屋)」をご紹介しましたが、今回は実際に写真の撮影に用いる「カメラ」についての話題です。

*****

現在、写真を撮影する際には、スマートフォンやデジタルカメラ、そして旧来のアナログカメラなど、さまざまな道具の選択肢があり、以下のようなカテゴリなどで分類することができます。

《画像の記録方式》

・アナログ/デジタル

《外観のサイズ》

・大型/中型/小型

《画面サイズ》

・大判/中判/35mm判(ライカ判)/ハーフ判 …etc

・35mmフルサイズ/APS-C/マイクロフォーサーズ/1型 …etc

《本体・レンズの機構》

・レンズ交換型/レンズ一体型 …etc

《ファインダーの機構》

・一眼レフ/二眼レフ/ミラーレス/レンジファインダー …etc

《用途》

・水中撮影、航空撮影、360度撮影、ステレオ撮影 …etc

《その他》

・インスタントカメラ/レンズ付きフィルム/トイカメラ/ピンホールカメラ …etc

また、写真撮影用以外のカメラには、動画撮影用カメラ、アクションカメラ、ドローンカメラ、コンピュータに接続するウェブカメラ、セキュリティ用の監視カメラや顔認証カメラ、生産ライン上で自動検査や機械制御に使われるマシンビジョンなど、さまざまな「カメラ」がありますね。デジタル上では静止画と動画の関係は極めてシームレスなものになりつつありますが、カメラという装置の「光などのエネルギーを用いて画像を生成・記録する」という原理はいずれも共通しているといえるでしょう。

さて、私の卒業した写真の大学では、入学して間もない1年時に「大判カメラ(ビューカメラ)」を使い撮影実習を行っていました。現代のデジタルカメラと異なり、フルアナログとも言えるこのカメラですが、非常にシンプルな機構で撮影できるため、写真撮影の仕組みの理解に最適なカメラとして、教育の現場で用いられることも多いように思います。

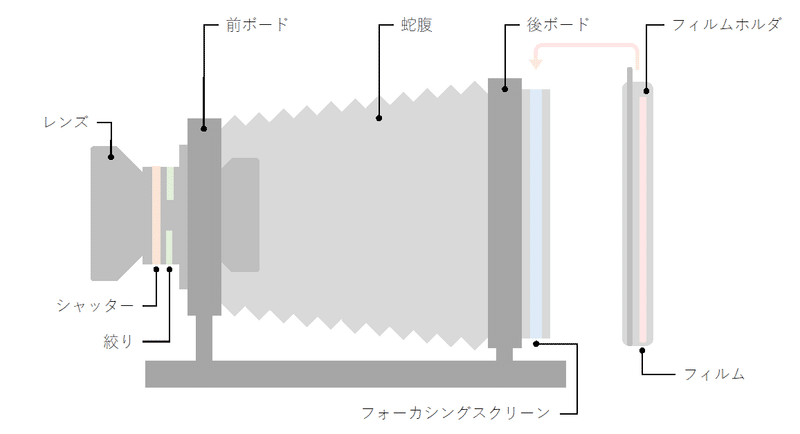

この大判カメラ(ビューカメラ)のおおまかな構造と撮影の手順は以下のようになります。

【手順① : カメラの組み立て】

・カメラ本体の構造は単純で、レンズを取り付ける前ボード、フォーカシングスクリーンを取り付ける後ボード、両者をつなぐ蛇腹で構成されています。前ボードと後ボードは両者が正対するように固定します。両者の傾きの角度や回転方向の角度が異なると、フォーカスが不均一になるなどの問題が生じます。

* 大判カメラではこの原理を利用して、意図的にボードの角度や位置関係を操作してフォーカスをコントロールする「アオリ」という操作を行うこともできます。

【手順② : フレーミングとフォーカシング】

・レンズに入射した光は蛇腹内を通り、フォーカシングスクリーンに投影されます。ちなみに、レンズを通した光は上下左右が反転した像を結ぶので、慣れるまでフレーミングがやや難しく感じることがあるかも知れません。

* 一眼レフカメラではミラーとプリズムの反射で像を正像にしてファインダーに映し出しています。

スクリーン上に鮮明な像を結ぶために、レンズの取り付けられた前ボードを動かしてフォーカシング(ピント合わせ)を行います。実際の撮影ではスクリーン上にルーペを当て、細部のピントを確認しながら微調整します。

【手順③ : 露出決定】

・感光材料に照射される光の量(露光量)を調整するために、絞りとシャッター速度を調節します。絞りは光の通り道となる開口部分の孔の「面積」を、シャッターは感光材料に光を照射する「時間」を変化させることで光量を調整します。絞りとシャッターを使い、センサや感光材料に光を照射する操作を「露出」といいます。

* ちなみに、ほとんどの大判カメラには自動的に光量を測定・露出決定する「露出計」が内蔵されていないため、単体の露出計を使用して、被写体から反射した光の輝度、または被写体に照射される光の照度を測定し、感光材料の「感度」に応じた絞りとシャッター速度の組み合わせを決めています。

【手順④ : 感光材料のセット】

・フィルムホルダは引き蓋のついた暗箱で、中にシート状のフィルムが入っています。(古典技法では乳剤を塗布したガラス版や金属板を用いることもあります)後ボードにホルダをセットするとスクリーンの位置(フォーカスを合わせた位置)にフィルム面がセットされる構造になっています。撮影の準備が整ったら引き蓋を抜きます。

* フォーカシング後にシャッターを閉じた状態にしているため、前ボード~蛇腹~後ボード~ホルダまでの空間は遮光された暗箱になっています。

【手順⑤ : レリーズ】

・シャッターをチャージしてレリーズレバーを押すと、一定の時間だけシャッターが開いてホルダ内のフィルムに露光が行われます。レリーズ(シャッターを切る)の際にカメラに触ると、画像にブレが生じてしまうのでケーブルレリーズを繋げて撮影するのが一般的です。

* 露光後はフィルムホルダの引き蓋を戻して本体から外します。露光後の感光材料は暗室で現像処理を行います。

以上のように、大判カメラ・アナログカメラ特有の操作があるものの、カメラとしては非常にシンプルな機構と手順で撮影することができることが判ります。ここから考えられるカメラの基本的な構成要素は以下のようなものです。

・光を遮り暗箱となる空間をもつボディ

・レンズとイメージセンサ・感光材料を正対させる機構

・像を適切な位置で結像させるための焦点調節機構

・露光量をコントロールする絞りと露出調整機構

この大判カメラ、簡単な操作で撮影が行えるものの、写真を始めたばかりの学生たちは、結構な頻度で失敗をしてしまい、なかなか上手く撮影できないものです。

撮影の前にシャッターを閉め忘れて引き蓋を引いたらフィルムが感光してしまった…。露出計の操作を間違って露出過多・露出不足になってしまった…。フォーカスを合わせてからレリーズまで時間がかかってしまったために被写体が動いてブレ・ボケが発生してしまった…etc。大判カメラを使った経験の有る方ならば、誰もが思い当たる「失敗」ではないでしょうか。

それでも、この一連のプロセスが有用であるのは、この「失敗」を経験できるという点です。

写真の画像が生成されるためには、フレーミングやフォーカシング、露出の選択など、撮影プロセスの様々な条件が関係しています。写真が写ることは当たり前のことではなく、撮影に失敗すれば同じシーンは2度と撮影することは出来ません。(たとえ、それに良く似たシーンを撮影出来たとしても…)

この「取り返しのつかない」ということ、それ自体が、私たちが写真に対して抱く特別な感覚とも深く関わっているように思えます。もし、いつでも、全く同じ光景を繰り返し目にすることが出来るとしたら、あえて、その一瞬を残しておきたいという思いは希薄になってしまうのでは無いでしょうか。

また、仕事としての写真撮影では「失敗」は忌避されるものですが、何か新しい発想を得ようとしたり、新しい物を創り出そうとする時には、成功よりも「失敗」の中により多くの気付きの機会があります。このシンプルな原理のカメラは、針穴を通して景色が写し出される「カメラ・オブスクラ」と同じように、目の前に像が現れることの驚きや不思議さを体験出来るシステムであり、現代でも敢えてこれを制作に使用する写真家もいます。写真学生に限らず、もし写真をより深く知りたいと思う方がいらしたら、ぜひ、このカメラでの撮影を一度体験して頂きたいです…!

現代のカメラは露出やフォーカシングなど全自動化が進み、撮影時の技術的な「失敗」は発生しにくいようになっています。また、複数の異なる露出の条件や、フォーカシング、レリーズの時間的な前後などを記録することも可能で、旧来の写真における概念も刷新されつつあると考えることが出来ます。次回以降では、そんな現代のカメラについて考えていきたいと思います。

*****

大判カメラで撮影した写真を載せようと探していたところ、私が20歳の夏休みに撮影した写真が出てきました。35mmポジフィルムで様々な光の条件下で撮影する…という課題の1枚だったように記憶しています。

夏の終わりの1枚に…。

* 前回の記事『デジタルコレクションで見るカメラ前史』もよろしければご覧ください~。

また次回もnoteでお会いしましょう!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?