夏を悼む(Ver2.0.0)

カモガワ奇想短編グランプリ 一次審査通過作品

***本文ここから***

例年になく暑い夏であった。

得意先での営業を終え、男は昼下がりのオフィス街を歩いている。陽光が上からも、そしてコンクリートに反射して下からも容赦なく刺さってくる。拭えども拭えども汗が滝のように流れ落ちる。男は溜まらず、目に留まった喫茶店へと逃げ込む。

いささか過剰とも思える冷房が今の男には心地よい。男はシャツの胸元を掴んでパタパタとその冷気を送り込みつつ、メニュー表を開く。メニューには「夏 ¥700」の一行のみが書かれている。男はメニューを裏返し、次いで開いていない頁がないか改める。やはり書かれているのは「夏 ¥700」のみであった。

「ご注文は」とウェイターがやってくる。「あの、この夏というのは……」と男が尋ねる。聞こえているのかいないのか、ウェイターは微動だにしない。やむなく男は「あ……じゃあ、この夏で」と告げる。

「ホットでしょうか、アイスでしょうか?」

「えっ? ああ、そうだな、じゃあアイスで」

「かしこまりました」とウェイターが引っ込み、やや間があってからグラスを一つ、トレーに乗せてやってくる。

「お待たせしました、夏でございます」

テーブルに置かれたそれには真っ黒い液体がなみなみと注がれ、表面から氷が数個、顔を覗かせている。見たところ、ごく普通のアイスコーヒーにしか見えない。ウェイターにそれを尋ねる前に、彼は踵を返して店の奥へと引っ込んでしまう。仕方がないので、テーブルに置かれたミルクを注ぎ入れてから、ストローで一口啜る。

次の瞬間、男は畦道の真ん中に立っている。周囲一面が田んぼで、道のずっと向こうに山が見える。男には見覚えのない景色であったが、それでいて奇妙な、胸を締め付けるような懐かしさがしきりにこみあげてくる。

「よう、君か」背後から声がするので男は振り返る。身長は1メートルと90センチほど、体重はおおよそ100キロを少し超えているだろうか? やけに白くなめらかな肌のうえを玉のような汗がぬめぬめと転がり落ちている。もちろん衣服の類一切を身に着けていない。全裸である。股のあいだに、巨躯に似つかわしくない小ぶりなちんぼうが一本。そしてその男の頭部は真っ白い夏の太陽そのもののような球体であった。

彼は「夏」の化身であろう。男の胸の中に確信めいたものが湧き上がる。そして事実、彼は「夏」の化身あるいは「夏」そのものであった。

「久しぶりじゃあないか」と夏が言う。「ああ、本当に久しぶりだ、本当に」男が応じる。夏が男に近づいて肩を叩く。

「少し、痩せたんじゃないか?」

「あんたが太り過ぎたんじゃあないか?」

夏はフフッと笑い、男の脇腹を軽く小突く。もう何年も会っていないような気がするのだが、二人のあいだではそれで十分であった。

「積もる話もあるだろうが……道すがら、話すとしようか」

二人は並んで畦道を歩き出す。

しばらく歩いた先に民家が一軒あり、夏は慣れた様子で庭のほうへ入り、縁側にぺたりと尻をつけて座る。男もそれに倣って隣に腰掛ける。夏は大きく股を開き、腕で顔の汗をぬぐう。そのうちに、家の中から老婆がひとり現れて、「まあまあよく来たねえ」などと言い、「こんなのしか無いけどね」と、麦茶の入ったコップふたつ、くし形に切られたスイカをお盆に乗せて持ってきてくれる。

「やっ、これはこれは……」夏は片手で拝むようなリアクションをして、盆を受け取ると、麦茶をごくりごくりと一息で飲み干す。男のほうも「どうも、すいません、頂きます」と麦茶を飲む。夏は空になったコップを盆に置くとスイカに手をかけ、志村けんの全盛期を思わせる勢いでその果肉にしゃむしゃむとむしゃぶりつく。あっというまに一玉まるまるほとんどを一人で食べ尽くしてしまう。口から零れ落ちた果汁が夏の胸元からでっぷり飛び出た腹に掛けて滴り落ち、それを見て夏は「わしゃaikoか!」とひとりでに叫んだ。

それからしばらく歓談したあとで老婆の家を辞し、夏と男は再び畦道を歩く。夏が少し腹をさすり、「一玉はやりすぎたかな……」とごちる。正面から子供らが走ってくるのが見える。手製の、釣り竿だろうか、それを肩に掛けている。「やべー、モロじゃん!」という元気な叫び声とともに「こんにちはー!」という爽やかな挨拶。

「はいこんにちは。川に?」と夏が尋ねる。

「うんっ、魚をねっ」

「はい、気を付けて。あんまり、遅くならんようになあ!」

「はぁい!」

子供らが再び道を駆けていく。男はその背中を目で追う。

「おお、入道雲……」

夏が、空を見て呟く。山々のあいだに見事なそれが立ち上がって見える。その雲を見て、なぜか男はきゅうっと胸を締め付けられるような気持ちになる。

「いよいよ、終わるのだなあ……」夏がそっと呟いた。

さらに道を行くと年季の入った個人商店が見えてくる。夏と男はそこでアイスを買い、店の軒先でペロペロと舐める。ソーダの味が口の中に広がる。と、男は夏がしきりに腹をさすっていることに気が付く。

「どうした?」

「いや、なに、少しばかり腹にきただけで……」

にわかにあたりが暗くなる。いつの間にか、重く、黒い雲が空を覆っている。夏は立ったまま、体前屈のような姿勢を取る。尻を向けられた格好となる店主が、夏の尻たぶの間の神秘を見て、「なんとこりゃあ……」と絶句する。

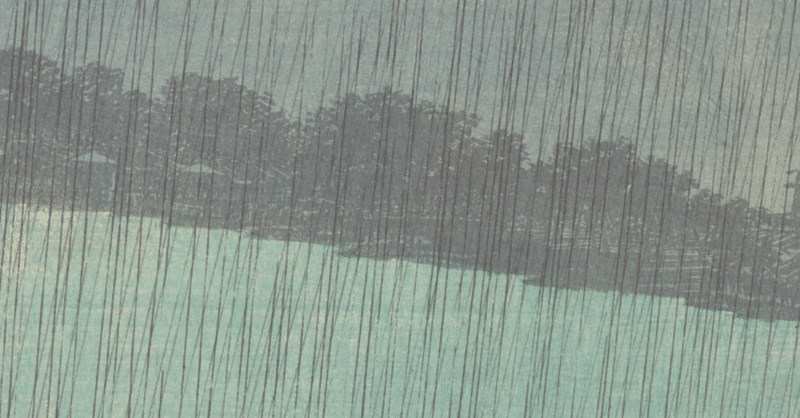

ぽつり、ぽつりと雨が降ってくる。

「おおっ、おおおっ、いかん……くるっ、くるぞっ」

夏はそう嘶くや、いきなり店の前の道を、山のほうへ向かって駆け出す。するとにわかに、空を突き破るようにして雨が降り注いでくる。男もまた、夏を追って駆け出す。が、激しい雨のために視界が効かない。地面に激しくぶつかる雨粒の音の狭間から、「いかん、いかんぞぉ!」「溢れるっ、漏れるっ」といった夏の断末魔が響いてくる。その声を頼りに、男は遮二無二駆ける。もはやどこをどう走っているかも見当がつかない。しかし駆けずにはいられない。待て、待ってくれ、俺はまだ、あんたに、あんたのことを──。

再び気が付いた時、男は先の喫茶店の中にいた。グラスは既に空であり、溶けかかった氷がかろうじて形を保っている。グラスの表面についた水滴がテーブルを濡らす。男は自身の頬に手を触れる。汗とは違うものが、男の目から流れ落ちている。

ウェイターがやってきて、スッと胸ポケットのハンケチを男に差し出す。男は黙ってそれを受け取り、涙を拭い、「夏が、終わりました……いま……」とウェイターに告げる。ウェイターはただ黙って頷く。

窓の外ではこの日の予報にはなかった夕立が、オフィス街に激しく降り注いでいた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?