アクリル板の彫刻と投影✕蛍光表示管(VFD)

はじめに

投稿がご無沙汰になってしまいました。

半月ほど前に就職活動が完了したのですが、研究や個人制作、楽器の練習などがかなり詰まっており、なかなか投稿ができていませんでした。

さて、今回はそんな個人制作の紹介を行いたいと思います。

今回は、以前紹介した、アクリル板の彫刻と投影や蛍光表示管への文字列表示など、さまざまな要素を組み合わせて作成した作品を紹介します。

コンセプトとして、「私が出演するLIVEや開催するSessionの際に、ライブハウスのバーカウンターや入り口に置いておきたいもの」と設定して作成しました。

アクリル板の彫刻をLEDで投影するとともに、バンド名やメンバー名、時刻を蛍光表示管に表示できます。

取り扱いが行いやすいよう、USB電源(もちろんモバイルバッテリーOK!)とし、表示する文字列はmicroSDカードに保存&デバイスのノブで選択、正確な時間が表示できるようにリアルタイムクロックはRX8900を選定など、仕様にはそこそここだわっています。

それぞれの過去の記事はこちらを参照ください!

制作物概要

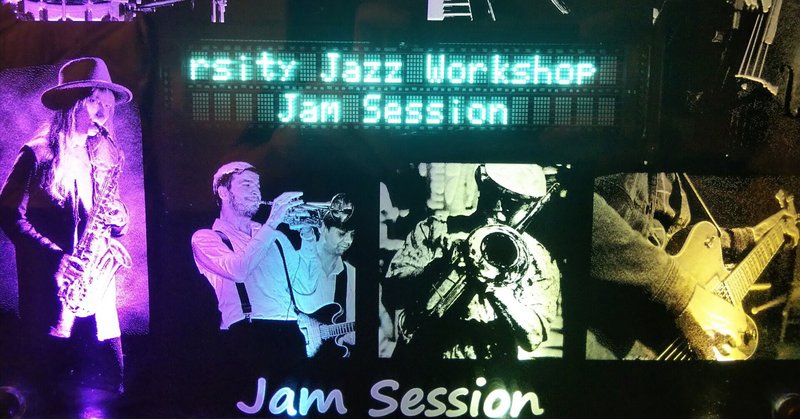

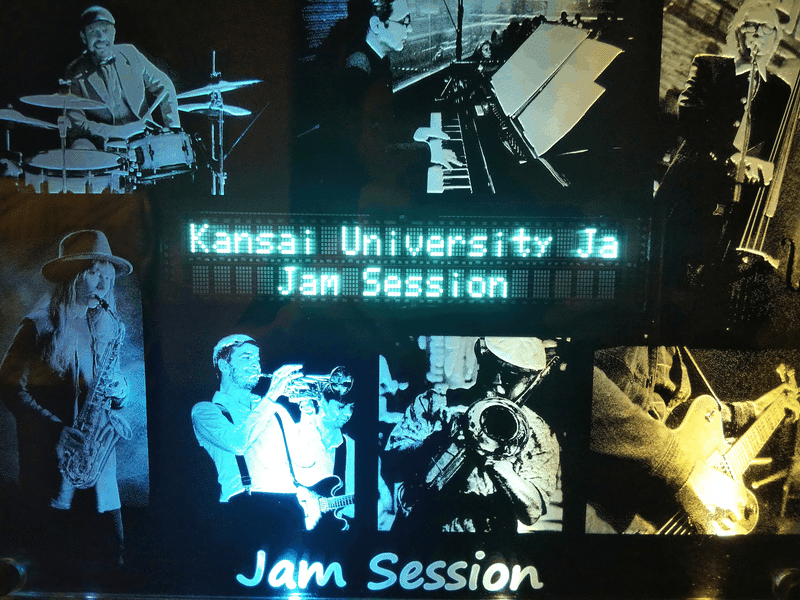

こちらは、動作の様子になります。こんなものを作成しました!!

ざっくりと説明すると次のような機能を持ったものになります。

☑機能

・レーザー彫刻を施したアクリル板をLEDで投影

・蛍光表示管に文字列や時刻を表示

・LEDはサイン波点滅で、周期を変えられる

彫刻はもちろん交換式で、いろいろな彫刻を取り付けられます。新しいデザインを検討中です。

蛍光表示管には、任意の文字列を表示することができるように設定しています。

SDカードに保存したテキストファイルを読み込むことにより、半角英数字の好きな文字列を表示させることができます。ひとまず、ファイル数は100ファイルに対応させています。

☑モード

文字列表示や時計表示、LEDのON・OFF、蛍光表示管のON・OFF、日にち・時間設定、表示するファイル選択、蛍光表示管のスクロール速度変更など、各モードを選択することにより、操作性と実用性を実現しました、

操作は次のような部品で行います。

☑操作(インターフェイス)

・ノブ(ボリューム)✕5

・ボタン

・電源スイッチ

電源はUSB電源を使用していますが、電源スイッチを入れると物理的に回路がつながってスイッチが入るようにしています。

ノブは写真向かって左の1つがモード選択用、他はLEDの点滅周期操作や各設定時のパラメータ操作用と使い分けています。

ボタンは、各種設定と蛍光表示管の表示クリアに使用します。各種設定の際、ノブを回すだけで値が変わると不便なので、ノブを回して数字をセットしたあとにボタンを押して設定を変更する使用にしました。

表示のクリア機能は、蛍光表示管の仕様上、前の表示が残ってしまうことがあるため設けました。

☑パーツ

-筐体

・黒色アクリル板2mm

・透明アクリル板2mm/3mm

・ファルカタ材

・各種ボルト類

-電子部品

・可変抵抗

・押しボタン

・スイッチ

・シフトレジスタ(74HC595)

・リアルタイムクロック(秋月電子RX8900DIP化モジュール)

・microSDカードリーダー(秋月電子レベルシフタ付きDIP化モジュール)

・arduino nano every

・LED

・蛍光表示管(Futaba社製20文字2行・新品ジャンク品)

用途と特徴

これ、単純に、私がLIVEやSessionを行う際に、ライブハウスの入口やカウンターに置きたいと思って作りました。

ライブハウスやジャズバーのインテリアをイメージしつつ、作成しています。

というわけで、アクリル板にはJazzと思われるフリー画像を彫刻し、パステルカラーのLED(サクラ色、アイスブルー、ライムグリーン、ヨークイエロー)で投影して、ネオンっぽくしています。

蛍光表示管にはバンド名やメンバーのクレジットを表示させたいですね。

この蛍光表示管、LEDの投影にも負けない明るさと、少しレトロになってきたカラーが特徴です。

このグリーンがいいんですよね。LEDや液晶、有機ELにはない味があります。

制作過程

大きく分けて工程は、イラストレーターを用いた設計図の作成、木製筐体の作成、アクリル板筐体の作成、電装、プログラム作成に分けることができます。

材料のカットは基本的にはレーザーカッターを使用しました。

制作過程の紹介 ①アクリル板筐体の作成

前面、パーツを固定した背面、中間部からなり、それぞれのパーツはボルトで固定しています。

中間部の組み立てはアクリル接着剤で行い、補強板を用いたほか、補強板にボルトからボルトから力がかからぬように穴にはアクリルパイプを使用しています。

制作過程の紹介 ②木製筐体の作成

アクリル板で作成した筐体を乗せる部分は木材で作成しています。

外装はファルカタ材、アクリル板筐体と固定させる部分はMDFとしました。

外側にはセリアの水性ニスを使用し、内部はかなり角材で補強を入れています。

制作過程の紹介 ③電装

今回、SDカードの文字列を読み込み表示、時計の表示などを行うべく、マイコンのarduino nano everyの他にもいくつかパーツを使用しているため、結構配線が複雑になっちゃいました。(いや、配線の仕方悪いのは認める)

そして、可変抵抗は並列に繋ぐことができない(抵抗を並列に繋ぐと抵抗値が下がるよね)ゆえ、可変抵抗の電源供給には、シフトレジスタを用いて電源を供給しています。

若干、電圧が不安定なようで、LEDのチラツキや、モードのエラーにつながらないよう、少しプログラムを変えてみました。

ユニバーサル基板には、各パーツの端子名や繋ぐところを記載したシールを貼ったことで、どこに何を繋げばよいのかを見やすくしてみました。

プログラムについて

部品を多く使っているため、各部品のプログラムを一つに組み合わせたり、連携をとるのが難しかったですね。各プログラムはそれぞれのページをご覧ください。

時計のリアルタイムクロックのプログラム、意外と簡単ですね。時刻設定とか工夫は必要ですが、比較的やりやすいです。

今回、かなり高性能なマイコンを使っていますが、少しでも処理を軽くするように心がけました。

例えば、ループ関数という、スイッチを入れてからループし続ける関数があるのですが、蛍光表示管の表示内容の更新や時刻の取得などは毎ループで行うのではなく97回に1回とか、LEDの明るさ制御は7回に1回などにしています。

処理が重くなるとLEDの点滅がガクガクになったり動作エラーが起こるためです。毎回LEDの明るさを調整すると見事に動きませんでしたね。

ちなみに、97回とか7回とか、これは素数を使うようにしています。1ループにできるだけ処理を集中させないためです。素数ゼミを参考にしています。

完成したハードウェア

今後の展望・改善点

今後は、電源を切っても表示するファイルがリセットされないように改良したいと思っています。毎回設定するのはめんどくさいので。。

あとは、現状だと2行表示のみの設計ですが、2行とも使用して長い文字列を表示させてもいいなと思っています。

ハード的なところだと、奥行きをもうすこし小さく、基板を固定するスペースをつくるといったところでしょうか?塗装ももう少し工夫したいですね。

彫刻のデザイン面では、私のバンドのデザインつくりたいな!

まだまだ工夫が必要ですね!

参考ページ

最後に、参考にさせていただいたページをこちらに紹介させていただきます。

各ページの筆者の皆様に感謝申し上げます。

蛍光表示管

シフトレジスタ

リアルタイムクロック

(↑RX8900用ライブラリを作成された方のようです)

最後までご覧下さり、ありがとうございました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?