アクリル板彫刻と投影2

久しぶりに投稿いたします!!

以前の投稿で、アクリル板を用いた彫刻と投影について紹介しましたが、今回、設計をやり直し、作ってみました。

今回のコンセプトは、単純化、省電力化、汎用化、コスト削減です。

材料費は4000円ぐらいでしょうか。仮に大きさのある部品作成に3Dプリンタをつかえば、あと1000-2000円はかかるのではないかと思います。時間もかかりますしね。

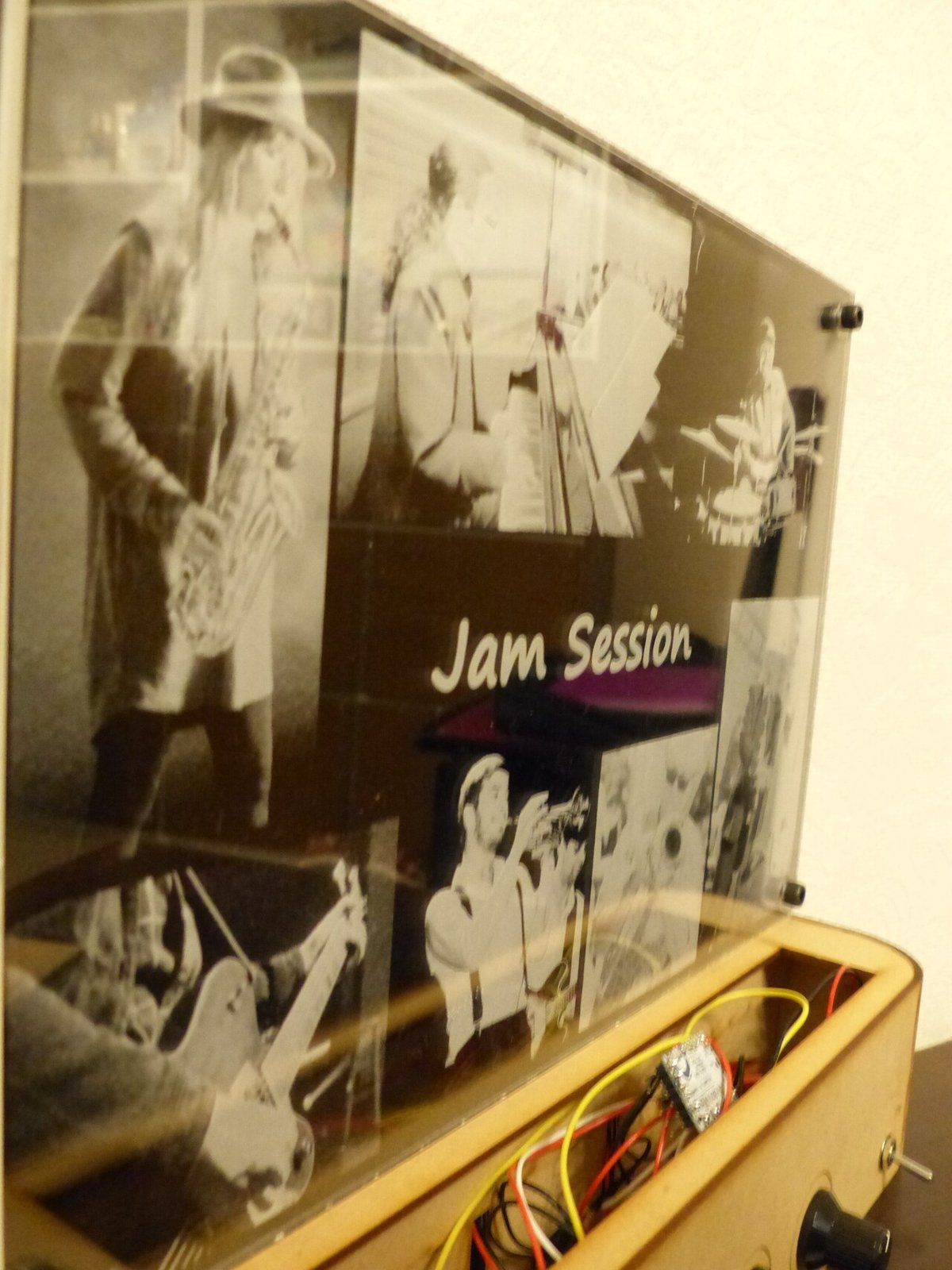

作ったものはこちらです!

概要

今回作ったものは、写真が掘られたアクリル板にLEDを投影するというものです。LEDは点滅する仕様になっていて、点滅の周期が変えられる他、点灯モードも実現しました。

前面のつまみを回すことで、それぞれのLEDの点滅を操作できます。

使用した画像は、商用利用OKの著作権フリーサイトで配布されている、ミュージシャン(風??)の写真を使用しています。

彫刻と台座

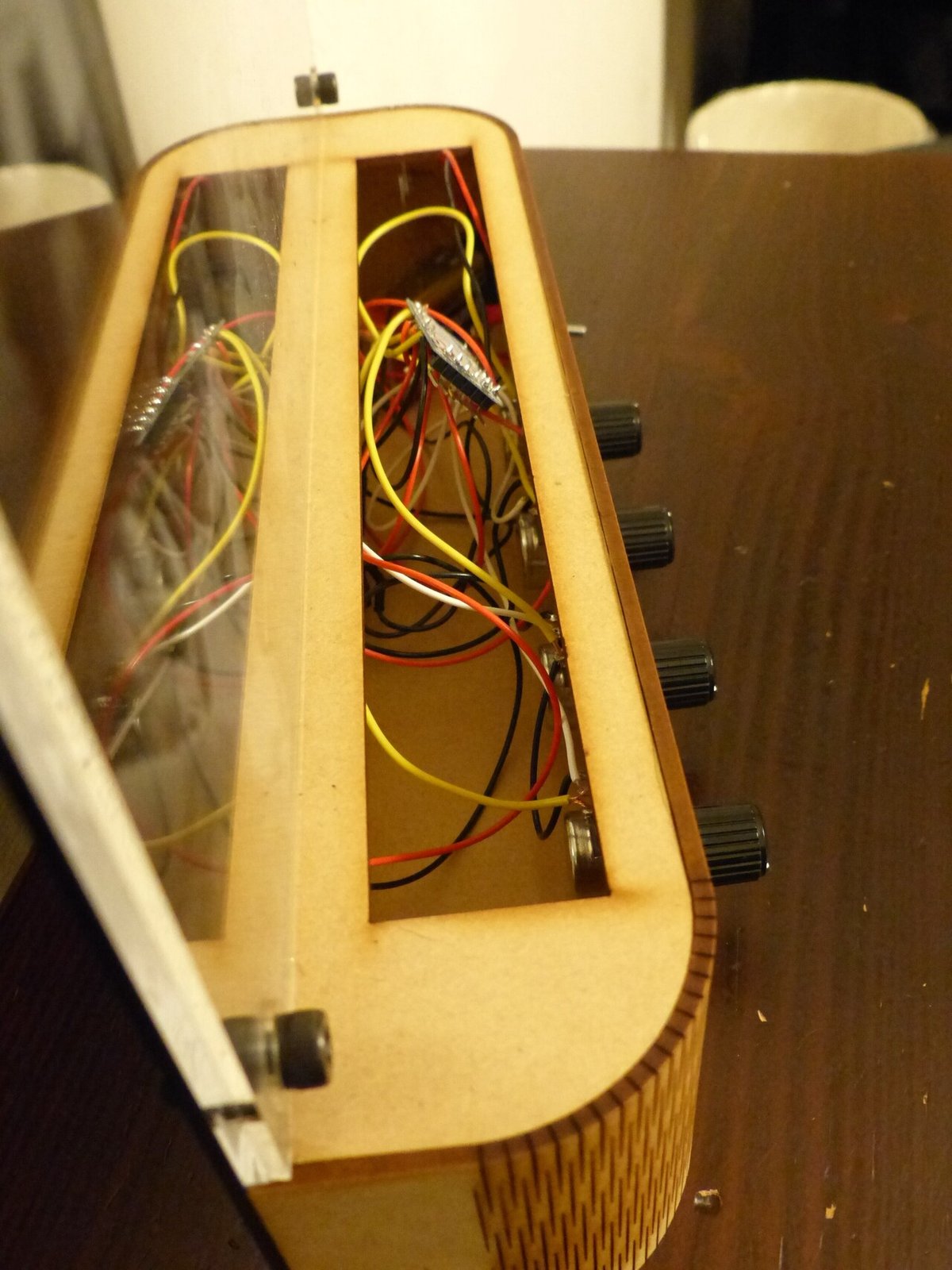

今回、使った材料は、主にアクリル板とMDF(合板の一種)です。主に、彫刻面と台座に大きく分けることができるのですが、それぞれの部品はボルトで固定しています。

前回の設計ではアクリル板の固定に、モデリングデータを3Dプリンタで出力したものを使っていましたが、精度にやや難があり、その上、3Dプリンタのフィラメントはコストが高く実用的ではないので、それに代わる形を考えたところ、MDFの台座とボルトで固定するというやり方になりました。

電装

使っているマイコンはarduinoという比較的簡単に扱える汎用のものを使っているのですが、今回はその中でも省電力かつ小型なarduino pro miniを使用しています。

arduino pro miniは、USB端子がついておらず、プログラムの書き込みにはシリアルアダプタというものを使います。つまり、余計なものを付けていないので、省電力なんです。しかも、レギュレーター(変圧用の電子部品)を内蔵しているので、入力電圧は5Vから12Vぐらいまでは対応していたと思います。

また、ピンヘッダも無く、完全に半田付けです。なので、試作品作りにはあまり向いていないですね。が、今回のようなコンセプトには合っていると思います。

点滅周期の制御には可変抵抗を用いており、抵抗値によって変化する電圧をマイコンで読み取ることで、周期を変化させています。

本来なら、適度な大きさのユニバーサル基盤を探してもよかったのですが、今回は各パーツはarduinoに直接半田付けしています。

LEDに繋ぐ抵抗はリード線と半田で付けた上で、熱収縮チューブでカバーしています。ショートしたら困るので、銅線や抵抗の足がはみ出さないようにしてます。

プログラム

LEDの点滅は、少しでも波に近づけるため、サイン波(三角関数のsinθのやつです)に近い形としています。

arduinoは電源が入っている間、ループし続ける関数があるのですが、一回実行するごとに1が足され、ある一定の数まで到達すると0に戻り、また1が足され続けるというプログラムを使い、疑似的にサイン関数を実現しています。簡単に言うと、周期性を表現してると言えば良いでしょうか。LEDはサイン波チックに光っているというわけです。

余談ですが、今回はオブジェクト指向的にプログラムを書きました。

arduino言語はオブジェクト指向のC++に準拠しているので、クラスが使えます。各LEDの共通部分を関数化するよりもコードの行数が少なくなりました。

簡単に言うと、いちいち、arduinoのピンの番号を設定しないといけないところを、はじめに一回だけで済むという感じです。

arduinoではじめに実行されるsetup関数も、繰り返し実行されるloop関数もかなりシンプルです。

クラスの定義はこのような感じです。

題点・課題

これはプログラムの問題ですが、どうも上手く動かないと試行錯誤していましたが、まさかの、for文が上手く実行されていませんでした。原因はsizeof()の使い方のミスでした、上の画像の「#define SIZE_OF_CLASS_LED」のように記述すると、クラス配列の要素数が計算できます。

また、やや処理が複雑ではあるので、処理の密度を少し減らした方がよさそうです。loop関数が一周する時間を少し長くする等、プログラムの改善を進めないとですね。

処理ができるだけ軽くなるプログラム作りをしないといけませんね!

基盤自体も安いとは言え、お値段が張ってしまうので、信頼できる互換モデル(性能や仕様は概ね同じコピー品)を使いたいなと思いました。

まとめ

電源:9V角型乾電池

マイコン:arduino pro mini

機能:各LED毎に点滅周期&点灯の設定可能

今後実現したいオプション

ACアダプタ対応、キャラクタ液晶表示器追加、小型シングルボードコンピュータ取り付け、フルカラーLEDの使用

最後までご覧くださいまして、ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?