「努力義務」は義務ではありません!

8月8日に開催された厚労省の専門家会議で、5歳から11歳の子どもへのの新型コロナワクチン接種が、保護者の「努力義務」になる方針が決まったと各メディアが報じています。安全性について「特段の懸念が認められないこと」が確認されたとのことですが、専門家が考える「特段の懸念」とはどの程度のことなのでしょうか。

「努力義務」とは?

予防接種の「努力義務」とは、義務とは異なります。厚労省のサイトには、下記のように書かれています。

今回の予防接種は感染症の緊急のまん延予防の観点から実施するものであり、国民の皆様にも接種にご協力をいただきたいという趣旨で、「接種を受けるよう努めなければならない」という、予防接種法第9条の規定が適用されています。この規定のことは、いわゆる「努力義務」と呼ばれていますが、義務とは異なります。接種は強制ではなく、最終的には、あくまでも、ご本人が納得した上で接種をご判断いただくことになります。

予防接種法に基づいて行われる定期接種の多くのもの(4種混合、麻しん、風しんの予防接種など)にも、同じ規定が適用されています。新型コロナウイルス感染症に係る予防接種については、「予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律」(令和2年12月9日施行)により、同法の規定を適用することとなりました。

「接種は強制ではなく、最終的には、あくまでも、ご本人が納得した上で接種をご判断いただくことになります」と書かれています。

ですから、接種しようと思って安全性などについて自分で調べる努力をして、その結果、納得できないのであれば接種しなくてもよいということだと私は解釈しています。

定期接種とされている4種混合、麻しん、風しんなども「努力義務」となっています。「必ず接種しなければならないもの」というイメージがありますが、保護者が納得した上で接種の判断をするものなのです。

東京都福祉保健局のサイトには、下記のように分類されています。

定期予防接種の種類

予防接種法に基づき接種を行う対象となっている感染症は、次のとおりです。(令和2年年8月現在)

【A類疾病】

(1)ジフテリア、(2)百日せき、(3)破傷風、(4)急性灰白髄炎(ポリオ)、(5)麻しん、(6)風しん、(7)日本脳炎、(8)結核、(9)Hib(ヒブ)感染症、(10)小児の肺炎球菌感染症、(11)ヒトパピローマウイルス感染症、(12)水痘、(13)B型肝炎(14)ロタウイルス感染症

【B類疾病】〔接種努力義務はありません〕

(15)インフルエンザ、(16)高齢者の肺炎球菌感染症

これらを予防するワクチンとして、下記が挙げられています。A類疾病に該当する(1)~(14)が、努力義務となっています。

予防接種に用いられるワクチンは、次のとおりです。

(1)~(4)については「四種混合ワクチン」(DPT-IPV)

また、小学校高学年で接種を受ける「第二期」接種では、DTワクチンを接種します。

(5)(6)については、「MR(麻しん風しん混合)ワクチン」

接種以前に麻しん又は風しんにかかったことが、検査で確認されている場合は、単独ワクチンを接種することも可能です。

(7)については、日本脳炎ワクチン、(8)については、BCGワクチン、(9)については、ヒブワクチン、(10)については、小児用肺炎球菌ワクチン(PCV:13価ワクチン)、(11)については、ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン、(12)については水痘ワクチン、(13)についてはB型肝炎ワクチン、(14)については、経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン又は5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン(15)についてはインフルエンザHAワクチン、(16)については成人用肺炎球菌ワクチン(PPV:23価ワクチン)を接種します。

定期予防接種による健康被害

努力義務となっている予防接種でも、安全とは限りません。健康被害救済制度に申請して、認定されている事例を見ると、これらの予防接種も多数含まれています。

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000968536.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000930467.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000896495.pdf

HPVワクチンについては、積極的にCMでも接種を勧めています。

HPVワクチンは、接種部位以外の体の広い範囲で、持続する疼痛の副反応症例等について十分に情報提供できない状況にあることから、積極的な勧奨を一時的に差し控えるべきとされていました。けれども、2021年11月26日に差し控えの状態を終了させることとなり、2022年4月から積極的な勧奨が再開されています(下記参照)。

専門家による会議では、「安全性について特段の懸念が認められないことが確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回る」と認められました(下記参照)。厚労省は「特段の懸念」という表現をよく使いますが、専門家が考える「特段の懸念」は、私たちが考える「特段の懸念」とはかなり違うように感じます。

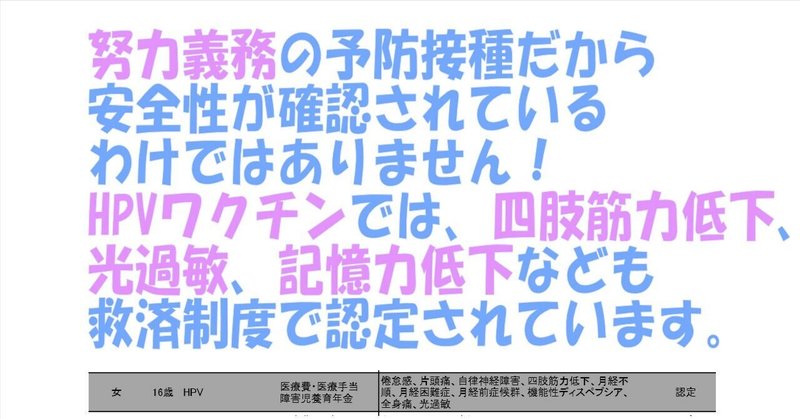

勧奨が再開された一方で、2022年2月10日に開催された分科会の審議では、16歳の事例がHPVワクチン接種による健康被害救済制度で認定されています。下記は、1人の女性に起きた症状です。

16歳女性

倦怠感、片頭痛、自律神経障害、四肢筋力低下、月経不順、月経困難症、月経前症候群、機能性ディスペプシア、全身痛、光過敏

機能性ディスペプシアとは、「腹部症状が慢性的に続いているにもかかわらず、症状の原因となる異常が見つからない病気」とのこと。検査しても原因が見つからない症状は、新型コロナワクチン接種後の症状にも多くあります。

これまでに、HPVワクチン接種後の副反応として様々な症状が報告されています。重要なことは、その多くが「治し方がわからない」ということです。救済制度で認定されても、医師たちは治し方を知りません。

健康被害を受けた方たちが望んでいるのは、元の体に戻ることです(Vol.45参照)。

「私たちは8年間、ずっと元の体に戻してほしいと訴えてきました。しかし、未だに治療法はなく、訴えはじめてから何も変わっていません」

「本人だけでなく、我が子にワクチンを受けさせてしまったと自分を責める家族の辛さも想像してもらいたいです」

「協力医療機関では、ワクチンは関係ないしできることは何もないと言われて返されただけです。再開すると私たちと同じような被害者がでるだけです。8年前に戻るだけです。もうこれ以上被害を広げないで下さい」

2021年10月1日の審議会をオンラインで傍聴した各地の被害者の声

HPVワクチンの副反応報告について、第54回(2021年3月26日)以前の資料は下記のページから見られます。

資料9 HPVワクチン(サーバリックス)の副反応報告状況(PDF:1,457KB) には、重篤症例の一覧があります。

HPVワクチン(サーバリックス) 重篤症例一覧

(平成28年3月1日から平成28年4月30日までの報告分)

9ページ~11ページ

救済制度で認定された事例では、記憶に関する症状も出ています。

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000210033.pdf

例えば、平成30年6月4日に認定された症状には、「学習障害」や「記憶力低下」「認知障害」「物忘れ」などがあります。

勉強や部活をがんばろうという気持ちや、憧れの職業に就きたいという夢をもっているであろう10代の女子が、このような症状に悩まされているのです。やりたい気持ちがあるのに、接種前のように頭や体が動かないなんて、どれほど辛いことでしょうか。

救済制度で認定されているという事実

前回の記事(下記)で取り上げましたが、救済制度の審査は下記のように行われています。

認定に当たっては「厳密な医学的な因果関係までは必要とせず、接種後の症状が予防接種によって起こることを否定できない場合も対象とする」という方針で審査が行われている。

つまり、認定されたということは、少なくとも「接種後の症状が予防接種によって起こることを否定できない」ということです。このような症状が出ているのに、「安全性について特段の懸念が認められない」と言えるのでしょうか。

このように、努力義務とされているからといって、安全性が確認されているわけではありません。そして、努力義務だからといって、接種しなければならないわけでもありません。

繰り返しますが、厚労省のサイトにも

「接種は強制ではなく、最終的には、あくまでも、ご本人が納得した上で接種をご判断いただくことになります」

と書かれているのです。