絶対に書籍用の翻訳には、翻訳ソフトやAIの使用を厳禁せよ!(プロならば)

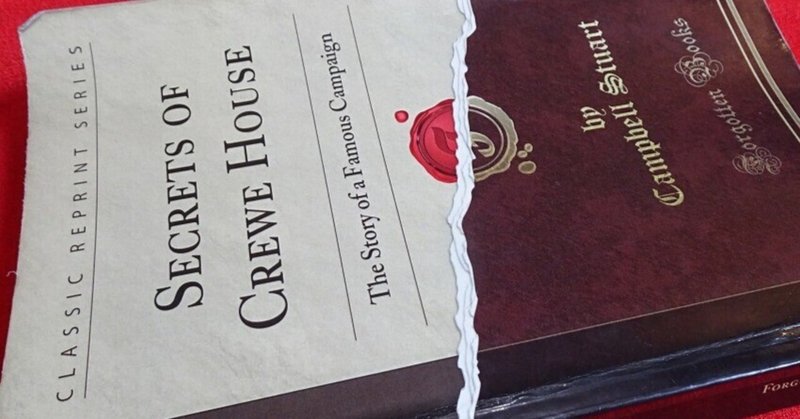

9月中旬に、4年ほどかかった翻訳書を出版した。キャンベル・スチュアート・著「クルーハウスの秘密」緑風出版・刊、という本である。

この本は、第一次世界大戦の時に、英国がドイツやオーストリアに仕掛けたプロパガンダ戦の内幕を記録した生々しい記録。著者のキャンベル・スチュアートは、この英国のプロパガンダ機関・クルーハウスの次長を務めた人物である。英国が連合各国と共同して、巧みに遂行したプロパガンダ戦の結果、ドイツ・オーストリアなどの同盟諸国は次々と心理的、精神的に崩壊し、敗北していったのである。

この本の翻訳が完成に近づいていった2022年2月頃から、プロパガンダという言葉がメディアに頻繁に表れるようになった。つまりロシアのウクライナ侵攻である。ちょっと前は歴史的な用語であったプロパガンダという言葉が、現在の言葉としていきなり目の前に現れてきたのである。

この本は1921年の出版。書いたのは英国の貴族階級に属する人物。扱っている内容は第一次世界大戦の詳細。政治的な動きや歴史的な事項が複雑に絡み合っている。

参考文献で読まねばならない本がとにかく多い。

「クルーハウスの秘密」は、プロパガンダに関する本としては古典として評価の高い本なので、以前の大東亜戦争中にも翻訳されているのである。

またネット上にも全ページがアップされているのだ。

ちょっと考えれば、ネットにあるテキストファイルを翻訳ソフトに通せば終わり、と考えられるチョロい仕事なのである。

と考えるのは、デジタル馬鹿、ネット間抜けのどうしようもないド素人なのである。どんなに罵倒しても罵倒し足りない大馬鹿野郎のコンコンチキなのだ。

翻訳ソフトの完成度は確かに上がっていることだろう。しかしそれは現在の英語(たぶんアメリカ英語)用であって、100年前の英国の貴族階級が使っていた言葉の、持って回ったような言い回しの対応しているとは全く思えない。第一次世界大戦の軍事用語に対応しているとは、全く思えない。20世紀初頭の政治関係の用語に対応しているとは、全く思えない。

私も一度は翻訳ソフトに通してみたが、全く使えないダメダメな翻訳文しか出てこないのである。日本語として、極めてレベルの低い、恥ずかしい文章しか出てこないのだ。

結局、共訳者と事細かに打ち合わせをしながら、第8稿まで書き直し、入稿したのは第9稿なのであった。

100年前の本なので、カタカナ訳語の使用を出来るだけ減らす。その分、日本語の訳語を考えながら入れる。英国の貴族階級が使っているような英語の日本語の訳文、文体とか格調(翻訳ソフトに文章の格調なんて考え方はありませんからね)とかを考えながら、推敲していく。そういう果てしない作業が続いたのであります。

個人的な考え方ではあるが、翻訳ソフトとはざっと訳して、何を言っているかを大まかに把握するためだけのものである。売り物にする文章には、絶対に使うものではない。翻訳ソフトで訳した後の作業が、本当は一番大切で、日本語としてきちんとした意味の通じる、分かりやすく美しい日本語にすることが、翻訳の仕事としては最も大切なのだ、ということを、声を大にして叫びまくりたい。

馬鹿なメディアが「翻訳ソフトの画期的な新製品登場!」と報じるたびに、「ケッ!」と軽蔑の視線を投げかけているのがこの私。最近の新聞記者の教育程度のお粗末さ、資質の低さに大いに怒っている、アナログ派の昔気質の翻訳業者なのである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?