古書の夢

一介の会社員が稀覯本を幾つも手に入れるなど、烏滸がましい夢である。だから彼は退職をして、自ら古書店を開いた。

たった一冊の本ならば簡単であろう、それこそ、毎月小遣いでも貯めていたら一年もすれば買えるのじゃないか、私の言葉に彼は静かに首を振った。

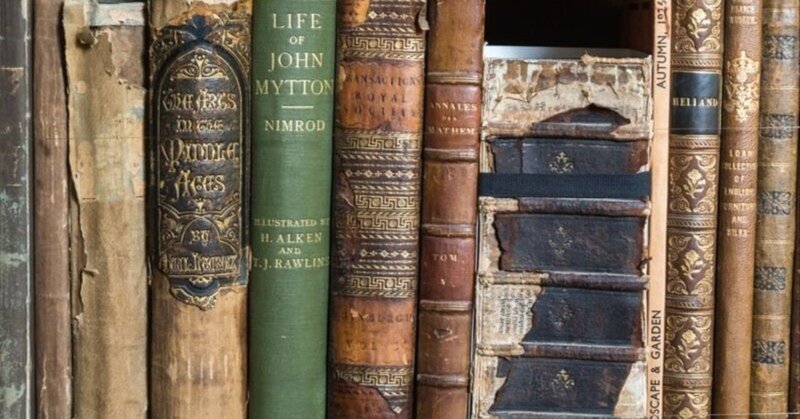

一冊、だけならばそれもありかもしれないが、それが百冊、ともなれば、家でも売らなければならないだろう。彼はそう言って、静かにカップに口をつけた。マンションの一室とは思えない程に此処は森閑としている。幻想文学が並ぶこの部屋には、私が識らない本がいくつあるのだろうか。そうして、彼はいつもの定位置、主人の為に置かれた革張りのソファに座り、机を隔てて、私が本を選ぶのを楽しそうに見詰めている。きまりが悪い感じだよ。私はそう言った。だってそうだろう。何かを選ぶときに監視されていることほど自分に不具を感じることはない。

私の言葉に彼は微笑んだ。そうして、店主と客は目的が違う。客は欲しい本を探している。古書店を、古書探しそのものを楽しんでいる。迷宮は鬱蒼としていればいる程に良い。反対に、店主は客に本を見せつけている。それなりに勘の働く蔵書家ならアリアドネーの糸にも気付くだろうと。極端な話、本は買われなくても構わないんだ。客が驚く様がみたいだけさ。

そんなこと、商売上がったりだろうに。そう答えながらも、私にはその感情が理解できたし、また、その感情は、私の書斎へ客を通した時に湧いてくるものと同質のものだった。彼は続けた。結局は誰しもがコレクションを自慢したいと考えているんだよ。それが人間というものだ。稀覯本、それも他人が持ってない、見たこともない、ごくごく稀な珍本ならば、それこそ自分一人で抱いて慰み者にするのは精々一月もてばいい方で、とかく蒐集家は口が軽い。蒐集とは本当の意味で見せびらかさないと意味を成さないものだから。私淑している作家ならばそれもありじゃないか。何も曝け出す必要はない。私がそう返すと、私淑、だろうがなんだろうが、仮に徒弟制度でも兄弟子弟弟子の違いはあるだろうに。その答えの反証として私は尋ねる。ならば、なぜ兄事するお師匠さんを掴まえて、どっちが優れているのかの後継者争いをするんだい?技術者だろうが蒐集家だろうが変わらないよ。何れは他人に、それが尊敬の対象か蔑みの対象か、それはまぁ異なるだろうけれども、そういった自分の蒐集の結果というものを、他人は人に共有したいのだよ。

なるほど、つまりこの古書店は僕の書斎に該当するー彼は手でそれを制してー、無論、矮小化すれば。けれども、どうだろうか、僕の店には山程の古書があって、それは君の書庫とは比較にならないだろう。なにせ、この一山でそれこ比喩ではなく、本当に一山買えるのだからね。山なんて買ったって何にもならないだろう。私の言葉に彼は頷いた。山はどうかと思うけれども、例えばそこに土蔵を作れば本の大敵からの攻撃を防げるわけだから、まぁ買うのを検討するのもありかもしれないな。水、火、虫、湿気、日光ー。彼は指折り数えながら、私を見詰めた。例えば谷崎潤一郎の『悪魔』初版函付き。川端康成の江川書房版の『伊豆の踊子』。それから三島由紀夫の『鍵のかかる部屋』の特装5部本。大阪圭吉の満州本の『香水夫人』。初版本、書簡、特装本、豪華本。この店に山とある。

それこそ、誰かを質にでも入れない限り不可能な話だね。私の言葉に、彼の顳が僅かに痙攣した気がした。そうだ。そういう質問をこそ僕もしたかったんだ。だから、今日君を呼んだ。彼は頬を赤らめてそう言うと、例えば、君の探求本がここにあるとしよう。それは市場にはほぼ顕れることはない。それこそ宛ら天体ショーだ。星座の巡りともいえるほどに、その本とは僅かな邂逅の機会しか与えられず、そこを逃せば終生出会うことのない、そのような稀覯本。そんな稀覯本が君に眼の前に顕れたとしよう。然し、けれども、その本の持ち主は君にこう提示したとする。一億円。一本、細い指をピンと張って、そう言うのだよ。一億出せば、この本を譲ろう。そうしたら君はいかがするかな?一億円だ。君のサラリーでは一生涯支払うことは出来ないだろう。私は鼻を鳴らした。安く見積もられたものだな。私の言葉に彼は笑って、わかるさ、だって君は最近可愛い子供が生まれたばかりだろう。これから一層締め付けも厳しくなるさ。さぁ、どうするの?何かを質にでもいれるか。君のコレクションを一括で売り捌いても二束三文だろう。

私は腕を組んで彼を見つめた。どこかメフィストフェレスに似た男だ。けれども生憎、私には持ち合わせがないのだから、どうしようもない質問だったし、そもそもが架空のお遊びである。私はかぶりを振って、諦めるかな、と言った。彼はため息をついて、私を見つめると、ふふふ、とそう微笑んで、一億円、とは突飛だからね。では、一千万円ならば?現実味があるだろう。一千万円など、これもまた私には夢物語だ。本に一千万つぎ込む輩は多いだろうが、そのようなのは書痴と呼ばれる類の天外魔境の人外だ。私が払わないという言葉を口から零す前に、彼はそっと、パラフィン紙にきれいに包まれたその本を私に見せた。褪せたパラフィン紙から透けて見えるその美しい青いベルベットの装丁は、間違いなく私の長年の探求書で、私は驚いて彼の顔を見つめた。彼は何も言わずにただ微笑んで、その本の香りを楽しむように鼻を動かした。古書の香りは香水に勝る。ある種の扇情装置だ。彼はそう言って、私に再度、もし仮にこの本が一千万円ならばー……。彼から本を受け取るうちに、いつの間にか夢に落ちてしまったようだった。極めて美しい状態の本で、カバーは欠けていたが、これがこの世に現出するのは稀も稀、それこそ、彼の言う通りの生涯ただ一度の天体ショーだろう。今宵を逃せばもう相まみえることはない。一千万円という金額を絞り出すために、脳みそで何度も何度も算盤を弾くが、私の蔵書一括を売り捌いて、それから家を抵当にでもいれなければそれは成せないだろう。この一冊のためにそれだけのサクリファイスを捧げることが如何に莫迦げているのかわからないわけがないけれども、書痴、というものは前後不覚で探求本を手にするために、青写真を描きながら、何度も何度も金勘定をするものだ。

だから、私は君に尋ねたいんだ。私は全部、この蔵書、この本、この店、この時間のために汎ゆるものを売り捌いたのだよ。君はどうするね。ほら、この青い青い青い美しい本を見給えよ。これを所有している人間はこの世に三人か四人、それくらいだ。これこそまさに指折り数えるしかない本だ。それが今ここにあるのだ。欲しくはないのか。簡単だ。例えば、君が、一番君の大切にしているものを担保にすれば一千万、丸々お渡ししましょう、そういう御仁が君の肩に手をかけている。されば、君はどうするかね。たったそれを一つ、担保にすればいいんだ。それを売りに出せば。これは架空の質問だ。架空の遊びだよ。どうするね。この美しい本の肌に触れたいだろう。君は今、全く書痴らしい考えを懐っていたね。ほら、顔を見ればわかるのだよ。そう思い詰めた顔をするなよ。さぁ、この本を君のものだ。ほら、これは遊びだ。何を焦っているんだ。君は何も言っていないさ。ただ、頷いただけだ。ほら。これは思考の実験でしかない。でもそういうものだ。今宵、君は月明かりの下で、この青い青い青い美しい本を抱きしめて眠る。そのときに、美しい可愛い我が子の顔もちゃんと見てあげるんだよ。

誰しもがそうだ。誰しもが、売っていいとすら思う。それが本の魔力で、本が人に犯させる罪だ。聖書は何億と人を殺している。君の聖書が欲しいのならば、君が何もかも売り捌く決断をするのは当然のことなんだよ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?