デザインの力で新事業「攻めのDX」を実現! 〜2021年上半期:お客様の状況と対応策についてのサマリ 前編〜

2021年7月28日にオンラインイベント "デザインの力で新事業「攻めのDX」を実現! 〜2021年上半期:お客様の状況と対応策についてのサマリ 〜” を開催しました。

"Build Lunch Session"とは

DXの概念論や理想論ではなく、現実的に課題を解決するためのノウハウ、メソッドや国内事例に注目し、国内リーディング企業とともにDXの実現に欠かせないポイントについて対話するランチトークセッションです。

今回のテーマは” 2021年上半期:お客様の状況と対応策についてのサマリ ” 。

今回は、上半期に相談頂いた内容を振り返りながら、DX推進を推進される方にとってヒントになる内容を語っていただきました。

本記事では、パネルディスカッションの様子(前編)をお届けします。

後編のセミナー記事はこちらから

【登壇者】

神原:いつもは二人か三人でやってるんですけども、本日多くの皆さんに参加頂いているのは、本日のお題であります「上半期お客様の状況と対応策についてのサマリー」という形で、この上半期、あっという間の半年だったんですけれど、そこを振り返りながら皆様に「どういったところで、デザインの力が『攻めのDX』に役立っているのか」といったところをディスカッションしていきたいと思います。

攻めのDX、守りのDXとは

神原:ディスカッションをスタートさせて頂く前に、「攻めのDX」をタイトルに入れていますので、この定義、認識合わせというのを先に視聴者の皆様とさせていただければと思います。

こちらのスライドは私どものサービスや取り組みをご紹介するときに最初に持ってくる「DXの定義」なんですけども、経産省のDX推進指標によると、「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品・サービスのビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや組織、プロセス、企業文化風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。」となっています。まとめると、「企業が競争上の優位性を確立すること」がDXの目指すべき本質と解釈できるかと思います。

そのために、顧客のニーズをもとに自分たちのビジネスモデルを変革したり、企業文化を変革したり、そういったものが同時に行われるということになってます。

これをもう少し図示しますと、ビジネスの優位性というのはどうやって上がるかというとですが、「既存コストの削減」や「従来業務の効率化」だけだと、なかなか上がりづらいという側面があると思います。

そういう意味では今までの延長線上にはない、「非連続的な価値」がいかに創造できるか、新事業とか、新しいサービスとか、将来のビジネスに向けて、既存のビジネスを大幅にアップデートしていく、そういった取り組みの結果、ビジネスの優位性が高まるというところを目指しているというのがDXの全体像であるので、本来的に言うと、全体がそもそも「攻めのDX」であるというか、「DXとは『攻める』ためにある」と思えるんです。

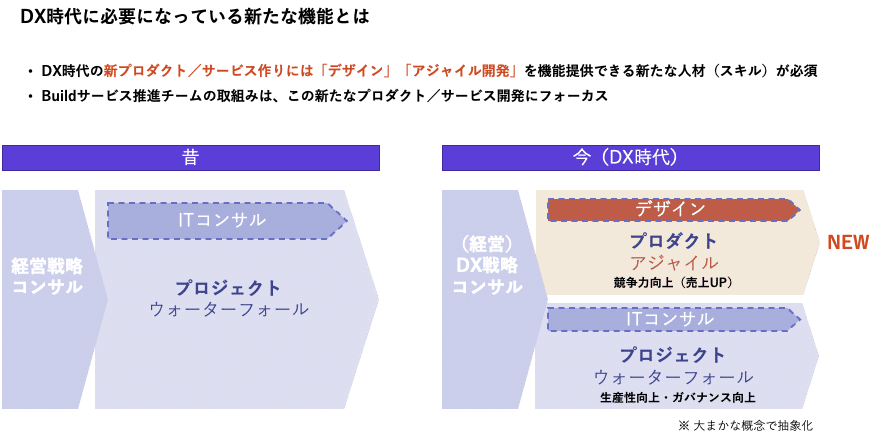

ただし、わざわざ「攻め」と「守り」と置いてる理由がありまして、このDXという言葉がない時代もそうなんですけど、経営戦略があって、ITの力を使って、何かしらの課題を解決していくというところにおいては、プロジェクトが組成されて、ウォーターフォールでいろんなものが進んでいく状態が一方であり、これは今の時代になっても変わらず重要です。例えば今でも世の中で多くの人やお金やリソースがつぎ込まれてるのはやっぱり、例えば企業の基幹系システムをいかにモダナイゼーションしていくべきかという話であるとか、働き方改革という意味でのリモートワークであったり業務の効率化、RPA導入とか業務の自動化みたいなものをやっていくというところです。

このような、生産性の向上やガバナンスの向上など、もう目の前にわかりきっている課題に対してしっかりと向き合って歩みを進めることに対しては、プロジェクトのこれまでのやり方で十分通じるし、これまでのやり方がうまくいくことが多い。こうしたやり方も含めて日本の中ではDXと呼ばれてますが、今日の定義の中では、「プロジェクト生産性の向上」「ガバナンスの向上」など、足元を固めるところを「守りのDX」と呼んで、「競争力を向上させて売り上げを向上させていく」ところで、今までにないプロセスで、「プロジェクト」ではなくいわゆる「プロダクト開発」によって、新しいビジネスを発展させていくプロセスを「攻めのDX」と定義しています。我々のbuild serviceは、この「プロダクト開発」というところにフォーカスをしておりますので、これを前提に、この後の話をさせていただければと思います。

ではそういった「攻めのDX」案件について、半年を振り返りながらディスカッションしていきたいんですけれども、まず最初に、全体像がどうだったのかということを、エンゲージメントマネージャーの小野寺さんから解説いただいてよろしいでしょうか。

国内の攻めのDXへの取組み具合

小野寺:「攻めのDX」に取り組みたい、というご相談はすごくたくさん受けるようになってきています。ただしその相談の内容は結構いろいろ分かれていて、それが今お見せしている分類になるんですけども、一番多いのは、図の一番左側の、「そもそもどうやったら攻めのDXを考えられるのか、どうやって取り組んでいったらいいのか、検討方法がわからない」というケース、これが一番多いですね。次に多いのが、「検討自体は進めたけれども、どのように具体化すればいいのか、そのプロセスや方法論が自分たちの中にない」というところで、支援を求められるケースですね。

あとは「社内を説得するためにこういったDXの取り組みってどうすると理解を得られやすいか」「そのための提言書だったり、資料はどのような作り方をすればいいのか」みたいなところのご相談を受けるケースも多いですね。

やはり、「入り口の検討方法をどうするかっていうところから手伝ってほしい」というケースが多いというのは、この「攻めのDX」の難しい部分でもあると感じているところです。

神原:そうですね、「攻めのDX」の相談自体は、どんどん増えていってます。まだまだDX全体像の中でいうと「攻めのDX」検討の件数はまだまだ少ないんですが、その中でも徐々に増えてきています。ただそれをフェーズに分けると、テーマが明確で予算化されている、専任のプロダクトオーナーがもう既にアサインされている状態よりも、まだその前の段階が結構多いっていうのが、この上半期でもやはり言えることですね。

上期の営業活動を通じた気づき

神原:ではこういった前提の中でもう少し深掘りしながら進めていきたいと思いますが、まず最初にデザインストラテジストのパンチさんから、上半期を振り返ってどんな案件が多いなと感じていらっしゃいますか?

伊澤:まずぱっと思い浮かぶ、多いパターンは、特に不確実性の高いDXを進めるにあたって、特に「ユーザー理解とその体験のデザイン」がすごく大事になってきてます。デザインに期待されているのは、「ユーザー起点のデザイン」なんですね。一番多かったケースとしては、製品やプロダクトを検討する中で「ユーザー起点の検討、ユーザー起点の体験のデザイン」にちゃんとなっていなくて、利用者が喜ぶ施策に昇華しきれてないケースが見受けられたのが、まず思い浮かぶことですね。ケースとしては「自社にこういう技術があります」とか、「こういったアセットがございます」と言って、だからそれを使えば何か新しいビジネスになるんじゃないかっていう、入り口としては全然いいんですけれども、本当に想定しているユーザーが明確になっているかとか、ユーザーが本当に価値をを享受できるものになっているかどうか、というのはちょっと検討がまだ怪しい。「誰に対して何を提供するの」「何が価値なの」という芯を捉えきれてないケースがあります。

神原:確かによくあるのが、目の前の課題であるとか、このためにこういったことをやりたいということ自体は、別にもう文脈としては全然間違ってないけれども、改めて「それって誰の課題ですか」と分類していくと、本当の利用者、ユーザー、消費者、すなわち「自分たちの製品やサービスを買ってくれる人たち」の課題だとかニーズを起点とした状態になってないことが多いっていうことですよね。

伊澤:そうなんですよ。なのでやはり価値探索をするっていうところでデザインの力がめちゃくちゃ生きてくると思っています。

神原:そのユーザーの価値がどうなのかっていうのを探索していく活動は、ほとんどのお客様で、まず最初の入り口としてあると思うんですけど、小野寺さん、一緒に仕事を横で見ていたりワークショップに入ったりして、「価値探索」っていうところで得られた気づきみたいなものはありましたか?

小野寺:そうですね。やはり時間がかかる取り組みだなというのは感じます。ただ、価値の解像度が、当初漠然としていたところからどんどん上がっていって、何が求められているものなのかっていうことを実感できるようになってくるので、やはり時間をかける価値があるんだな、というのは感じます。具体的に言うと、例えばユーザーインタビューですが、ユーザーインタビューって結構泥臭いんだなと思ったんですけど、本当に一人一人時間をかけてしっかりと「何を求めるのか」「どんなことに価値を感じるのか」っていうことを聞き出していく取り組みを愚直に行いながら、いろんな切り口で複数の意見をパターン化してまとめて可視化していくことで、解像度が高まり、どんな価値が求められてるのかがすごく実感できるようになるなっていうのは、ユーザーインタビューで感じましたね。

西村:ユーザーインタビューの話であったんですけど、以前にクライアントさんから「私達がやってるユーザーインタビューと全然違いますね」という言葉を言われたことがあって、印象的でした。「『聞きたいことを聞いていく』ユーザーインタビューと、『いろんな可能性を先入観なしに幅広く探索し、そのユーザーの本当の価値は何なのかを探索する』ユーザーインタビューの仕方というのは、何か根本的な技術とか思想が違うんだな」ということをおっしゃっていました。やっぱり事業をやっていると、それに直結する意見を聞きたいですし、素早くそれを反映するのはめちゃめちゃ大事だと思います。しかしそれ以外の部分もちょっと時間をかけて丁寧に聞いていくことも大切です。デザイナーという人種はそこもやっぱりやりたいですし得意技の一つでもあるので、そこは大きな違いだなっていうふうにお客様にも感じていただきました。

プロだからこそのデザインアプローチ

神原:最近ですと、いろんな会社で、「全社で『デザイン思考』の勉強します」という話があります。それはそれで、全員がそういった視点をもって変革していくベースとしては重要だけれど、プロとしてそれをずっとやってる人との大きな違いってあると思います。そのへんをもう少し具体的に解説できますか?

西村:ここにまとめた図があるんですが、今お話したところはいろいろな観点があるんですけれども、皆さんの中で、その事業、サービスをやってるときに「これはユーザーが求めてるんじゃないか」みたいに何度も何度考えて「筋のいい仮説」ぐらいまでブラッシュアップされて、それが「本当にニーズとしてあるのか」を検証するためにユーザーインタビューをしている。この真ん中のところはだんだんとそのデザイン思考とかそういったものが浸透してきて、どんなお会社さんでも結構されているのをここ数年感じます。

ただ一方でちょっと薄く書かせていただいている、ユーザーがそもそも新しいことを感じたり時代の潮流の流れでこういうことを求めている、というような、ある程度言語化できる領域みたいなものを引き出すインタビューというのもありますし、実はそれをさらに超えて、ユーザー自身が認知困難な「本当に」困っていることを引き出すインタビュー、そういった3種類があるんですけど、こういったそれぞれの部分が今回必要なのかそれとも不要なのか、を見極めてインタビューの設計をして、プロジェクトという時間が決まった中で短期で成果を出す技術が特にプロとしての違いですね。

神原:デザイン思考の研修を受けてちょっとやるのとは違うぞ、というところですね。

西村:これが誰にでもすぐできたらハッピーなんですけれども、やはり実際ユーザーインタビューしていても「そんな本音よく引き出せますよね」みたいな言葉をいただけたりするのは、そういうところにあるのかなと思いますね。

小野寺:聞き方はやっぱりうまいなと思いますね。自分だったら単純に核心をいきなり聞いてしまうんですけど、聞きたいことだけ聞くのではなくて、だんだん外角から自然と何を価値として感じているのか、こちらが聞きたいことを話していただける流れを徐々に作る、聞くまでのプロセスがすごくテクニックを感じる部分ですね。

神原:事前準備も「ここまでするの?」っていうくらいしっかりやるというのもありますし、その辺はプロとの違いは明確にありますね。

BtoBビジネスのエンドユーザーは誰か?

神原:お客様から「デザイン思考わかるよ。顧客のことを考えるんだよな。顧客起点で課題があってそこから何が作り出していくことだよね。わかります。BtoCだったら、わかりやすいし、理解できる。ただ、自分たちはBtoBのビジネスで直接消費者が相手じゃないんだよね。実は直接のお客様のその先にエンドユーザー、消費者がいるんだけども、僕らBtoBtoCのBがお客様なんて、やっぱりちょっとなかなか難しいんだよね。」っていう話も多くあると思うんですが、このあたりはどうですか。

伊澤:BtoBtoCとかBtoBtoXという話で、目の前にいるBにばかりフォーカスしているのが課題になっているだけであって、結局はエンドユーザーにフォーカスしなきゃいけないよっていう考え方は一緒だと我々は考えていますね。目の前のBのかたが喜ぶことは、その先のCのかたとXのかたが喜ぶことじゃないか。だから基本的な考え方はあまり変わらない。

一方でエンドユーザーまでの距離は遠い。これが遠ければ遠いほど、「なんでエンドユーザのこと考えなきゃいけないのか」とか、「なんでその事業をやらなきゃいけないのか」とか、いわゆる事業の「WHY」が大事になってきます。そこがぼんやりしているケースは結構あると思います。

神原:整理すると、今目の前にいないから、その先にいるから難しい。ぼんやりするってこともそうだし、一方で今のお話の後半の方で言うと、必ず、一番向こう側にいるユーザーが喜ぶことだけをやれば事業として正しいのか、自社にとって儲かるのかとか、存続のために重要なことなのかっていうと、やっぱり「接点」って重要ですよね。

ただ、直接的なお客様に自分たちの製品を買ってもらわないと、収益上げられないし、企業として存続できないんで、その先にいるお客様との「間を取っていく」って結構難しいと思うんですけど。

伊澤:難しいんですけど、「お客様にとって正しい」ことを「マーケット・イン」と捉えて、自社として正しいことは「プロダクト・アウト」だと捉えるとしましょう。その時、BtoBtoCの例のように、その届けるまでの距離が遠いほど、その思いが強くないと、「WHY」があやふやだとビジネスとして成立しないということもあります。ビジネスとして儲けることにフォーカスして言うと、BtoBtoなんとかみたいなのって、あくまでもそのビジネススキームは、エンドユーザーからしてみれば手段の一つでしかないじゃないですか、だったら、もうビジョンがあってこのお客さんのことを考えたら、このBtoBtoなんとかじゃなくてもいいんじゃないかとか、ダイレクトにやっていくとか、投資するとか何かいろいろな方法があると思うので、事業の「WHY」を固めるっていうのはめちゃくちゃ大事ですよね。

小野寺:これまでの考え方ってどうしてもやっぱり目の前のことをこなすことで、それで成果が上がっていた時代が続いていたので、本当のエンドユーザーまでしっかり見据えて、そこのUXを設計する、ユーザーリサーチをするっていう今の考え方って、新しいようだけども、もともと本質的にはそういったものが必要だったんだと思います。ただ今の時代に急速にそこがやっぱり必要とされるようになってそこにしっかりと対応していくっていうことにまだまだ慣れていくのが難しいっていうのはあるんじゃないかなとは思いますけどね。

神原:時代の違いなのかな、と私は思うんですけど、昔はそれほど考えずに、例えばお客様一つとってみても、例えば「20代女性」をターゲットに物を作っていれば売れたんですよね。それはなぜかっていうと、もう全体がずっと右肩上がりだったからっていう形で、確かに20代の女性をターゲットにして物を作ってたかもしれないけど、それで良かった解像度のレベルでは今は駄目だよねっていうところは、時代の成熟なんですかね。もう別に、便利である必要すらなかったりしますよね。下手すりゃヴィンテージのむちゃくちゃ手間かかる車がむちゃくちゃ高くなったりとか、そういう価値観がどんどん変わってくるっていうのはあるでしょうね。

伊澤:だからこそUX(ユーザーエクスペリエンス)がすごく大事っていうふうに今言われてはじめている。

西村:そうですね。なんかそういえばここ最近、いろんなプロダクトやサービスが出てますけど、なんかもう「全く新しいもの」ってどんどん減ってきてるなって印象はあるんですね。それって何なのかって考えてみたら、やっぱり当然市場というか、なんかいろんな切り口のものがもうたくさん出ていてそれが成熟しているから、そういうふうな感覚なんだろうなって思いますね。日本全体が成熟しているというのもありますし、市場としていろんなものが、もういろんなところでたくさんできて、それぞれが成熟し始めているっていう。

神原:そういう意味で改めてBtoBのビジネスであったとしてもその先のお客さんのことも考えながら、自社にとっての「WHY」をちゃんと考えていくところが、まさにデザインストラテジストのパンチさんの得意の部分だと思いますが、「普通ここがなかなか出てきませんよ」とか、何かそういうものってないですかね? 「WHY」を作る、ということをわかりやすく、例えばこういうことで「WHY」を作るんだということを解説していただきたいです。

自社にとっての「WHY」の作り方

伊澤:「WHY」を作る方法はいろいろあります。その中の一つとして「バックキャスティング」という考え方があります。

世の中で多く取られるアプローチはこの下に書いている「フォアキャスティング」すなわち、「今の現状を鑑みて、来年こうです、再来年こうです」みたいな感じで「10年後こうなっているでしょう」みたいに「現在の延長に想定される未来」を描くのが「フォアキャスティング」です。一方で「バックキャスティング」は、この上の青い線のように「描きたい未来」をどんと置いて、そこから「何をしたらこの未来を実現できるか」というステップを、マイルストーンとして引いていく考え方ですね。

普通は「積み上げの未来」を考えがちなんですけども、「未来のあるべき姿」を組み立てるのがデザイナーの得意な特性でもあるんですね。こういう思考が手段の一つとしてあると思います。

西村:補足ですが、よく「未来予測2050」みたいなのがありますが、そういうものとはこれはちょっと違うものだと理解していただきたいです。ああいうものは基本的には人口減少などの要素を踏まえて、シナリオプランニングみたいな手法で作られることが多いですけれども、現在いろんな変化の種があってそれを組み合わせるとこういう2050年が来るんじゃないかみたいに、そういうふうに結構作られてるケースが多いと思うんですね。いわゆる積み上げです。

それはそれで非常に納得感が高いと思います。比較的想像もしやすいですし、受け入れやすいものが割と多いと思うんですね。もちろんそういうものが結果として「描きたい未来」になるケースもゼロではないですけれども、「バックキャスティング」は、自分たちプロダクトのオーナー、もしくはそのプロジェクトの発案者の人たちが「本当はこういう世界にしたいんだ」という旗印を置こう、ちゃんと未来から見た世界観をビジュアライズする、言語化するのが大きな違いですね。なので普通の「未来予測」と違うアウトプットが出るし、だからこそ僕らにとってもしっくりくる「描きたい未来」になります。

神原:なので、最近ではやはり「社会課題との接続」とか、「描きたい未来」って例えば「自分たちの子供たちとか子孫がちゃん豊かな生活ができているっていう状態」が描きたい未来ですよね。そことの接続のために何が必要かを自分たちで置いていくことが重要になってくるんですね。

西村:普通に「子孫のために」ぐらいでとどまると、一般的な社会課題と変わらなくなってしまうんですけど、その中で更に補足すると、その子孫に対してどういう生活や行動をして欲しいのかぐらいまで具体的に書いていくのがUX(ユーザーエクスペリエンス)デザインです。そうするとやっぱりそこに登場してくる絵やモノが違ってくると思うんですね。例えば「エレベーターがない世界」とかそういうふうな未来もあるかもしれないじゃないですか。

神原:一番最初のケースですと、わかりやすい意味で、お客様の課題や、認識されてないものを明らかにしていくのがデザインの力で、こちらの場合は、社会の中で見えないものを見えるようにしていくっていうところでデザインの力を使っていくっていう、そんな感じですね。