BtoB向けWebマーケティングはコンバージョンポイントの設計が9割

M-1グランプリ準々決勝で応援していた金属バットやユニバースが

落ちてしまい、悲しみに浸るハチワレです。悲しい。

さて、今回のnoteはこんな人におすすめの内容です

・BtoBWebマーケティングに携わっている

・リードの数を増やしたい or リードの質を向上したい

・これからBtoB向けのWebマーケティングに取り組む

・BtoB向けのWebマーケティングに従事していて伸び悩んでいる

BtoB向けのWebマーケティングでは、今回お話する「CVポイントの設計」を変えるだけでCV数が増えたり、リードの質が向上したりするケースが多いです。「BtoB向けWebマーケティングではCVポイントの設計が9割」と言っても過言ではないほど重要です!

しかし、商材や自社の状況に合わせたCVポイントの設計ができていないケースも現場でよく見られるので、CVポイントを設計する際の考え方などを記載していきたいと思います。それでは行きましょー

【お知らせ】書籍を出版しました!コレまで発信して来た内容を更にブラッシュアップして書籍にしたので良かったら手に取ってください^^

ホワイトペーパーから受注できる企業とそうではない企業の違いとは?

ある企業ではホワイトペーパーからの受注が全体の4割近くを占めるのに対して、ホワイトペーパーからの受注が1割もみたいない企業も存在します。

2つの企業の違いは一体、どこにあるのでしょうか?

違いは主に、以下の2つになります。

・セールスの強さ

・適切なCVポイントが設計されているか?

上記について以下で説明していきますね。

セールスが強い

インサイドセールスやフィールドセールスが強いと、ホワイトペーパーやセミナーなど製品に対する興味関心度が高くない状態のリードを渡しても商談化や受注につなげることができます。

一方、セールス組織が洗練されていないと資料請求や問い合わせなどのすぐに商談や受注につながるCVポイントのみしか対応ができず、結果、商談数や受注数に伸び悩むケースが多い。

適切なCVポイントの設計ができている

商材タイプごとで適切なCVポイントが設計できていないと商談や受注につなげることができません。

例えば、すぐに見積もりなどが求められる商材において、CVポイントがホワイトペーパーやセミナーにしていても受注には繋がりません。これらのCVポイントよりも簡単に見積や問い合わせが出来るような設計にしていたほうが商談や受注に繋がります。

本note後半でも商材ごとの適切なCVポイントについて詳しく記載しますが、この見出しではざっとイメージまで。

そもそもコンバージョンポイントとは?

そもそもコンバージョンポイント(以下、CVポイント)とはなんでしょうか?私のnoteでは何度か記載しているので改めておさらい。

上記のようにBtoB商材において、Webサイトをみて、いきなり問い合わせをして商談をすることは稀かと思います。

「この会社ってどんな会社やサービスを提供しているのだろう?」

といった形でまずは情報収集をするために資料請求やホワイトペーパーのダウンロードを行うかと思います。

上記のように問い合わせ以外にも複数のCVポイントをWebサイトに設置することでCV数を増やすことができます。自ずとCV数が増えて商談や受注にもつながる形になります。

上記の図のように近年のBtoB購買プロセスでは事前の情報収集が重要になっています。営業担当に合うまでにある程度情報を集めて当たりを付けた状態で問い合わせをしてくるケースも多いでしょう。そのためには事前に情報提供を行うことの重要性が高まってきています。複数のCVポイントを設けることで情報提供を実現でき、更に自社のリード獲得にも繋がります。

CVポイントによりCPAと質が変わる

CVポイントごとにCPAが変わります。なぜならば右上に行けば、行くほどCVする際のハードルが高くなりCVRが低下するからです。ホワイトペーパーやお役立ち資料であれば気軽に請求できますが、問い合わせするにはかなりハードルが上がりますよね。

一方、以下の画像にも繋がりますが、CVのハードルが上がれば、上がるほど本気度が高まるので商談に繋がりやすくなることも。

CVポイントにより、商談化スピードが変わります。問い合わせなどであれば、すぐに商談に繋がりますが、ホワイトペーパーや無料セミナーなどはすぐに商談に繋がりにくいです。

CVポイントの数を増やせばいいわけではなく、自社の状況(セールス力や商材)に合わせて増やしていく必要がありますね。

CVポイントの種類

改めてこの見出しではCVポイントの種類を整理したいと思います。

問い合わせ

一番ハードルが高く、商談化や受注につながるCVポイントであるお問い合わせ。お問い合わせもいくつか種類がありますので以下に説明します。

見積もり

要件を伝えておよそどれくらいの金額やサービス感になるのかを見積もりしてもらうことを指します。比較的、緊急性が強いプロダクトだとメインのCVポイントとなりやすいです。

例えば年度末に予算が余り、動画やwebサイト、広告を出したいなど当てはまるので見積もりというCVポイントを用意しておくといいですね。

デモンストレーション

Saas系のサービスだとよく活用されているCVポイントです。実際の商品の操作方法や操作してどのような事ができるのかを画面共有しながら紹介するようなイメージになります。

診断コンテンツ

見積もりに近いかもしれないですが、SmartHR社など以下のようにウェブ上で金額やコストメリットのシミュレーションが出せるようになっています。BtoCだと診断コンテンツでリストを取る手法が多いですが、BtoBで取り組んでいる企業は多くないので面白い取り組みだと思います。

無料トライアル

問い合わせの次くらいに角度が高いCVポイントであることが多い、無料トライアル。Saas系のサービスであればほとんどの企業が設けているCVポイントなのではないでしょうか。

資料請求

製品を説明している資料を請求するのがこちらのCVポイントになります。製品に対する資料を請求しているのでこちらのCVポイントも問い合わせや無料トライアルに続き、商談や受注に繋がりやすいCVポイントになります。

ホワイトペーパー

お役立ち資料や導入資料などのCVポイントがこちらに当てはまります。

上記のようにホワイトペーパーといっても種類が豊富でホワイトペーパーの内容ごとに商談化率や受注率も変わる傾向があります。ホワイトペーパーの種類や活用法などは以下のnoteに記載しているので読んでみてください。

セミナー

セミナーをCVポイントの一つとして活用されている企業も多いのではないでしょうか?こちらもホワイトペーパーと同じ様にセミナーの中にも数多くの種類はあります。以下のnoteにセミナーについて記載しているので参考までに。

商材タイプごとで適切なCVポイントを設計しよう

ニーズ喚起のアリ、ナシ×ターゲット数の母数で3つのタイプに分類することができます。2つの軸について説明しますね。

ニーズ喚起のアリ、ナシ

ニーズ喚起のアリのサービスは主に、教育や説明が必要でニーズ喚起を行わないと検討されないようなサービスが当てはまります。

例えば上記の図で当てはまるのであれば右上になります。商材のイメージだと識学のような、組織課題について新しいメソッドを浸透させていくようなサービスが当てはまるでしょう。識学の良さをちゃんと伝えないと導入に至らないし、組織課題について現状を理解していない方も多いハズ。

他にもユーザベース社が提供しているFOCUSなども活用方法をセミナーなどで伝えることで良さが伝わり、興味を持つことが多いのではないでしょうか。

ですのでニーズ喚起が必要なサービスは、CVポイントにホワイトペーパーやセミナーなどを活用し、ニーズ喚起を行う場を設ける必要があります。

一方、ニーズ喚起がそこまで必要のないサービスは会計ソフトや請求書システム、動画制作や広告代理店などが当てはまります。すでにニーズが顕在されており、すでに同じジャンルのサービスが市場の中で複数展開されています。その中で選ぶ形になるので、ニーズ喚起もそこまで必要なく、CVポイントも資料請求や問い合わせなどで十分なケースも多いです。

また「ニーズ喚起が必要なものなのか?」を見極める判断材料としてカテゴリーキーワード検索数が月間で数千以上あるのか?という軸で見てみましょう。いわゆる検索されるサービスなのか?という部分になります。

具体的には識学のようなサービスであれば「組織コンサルティング」といったワードがカテゴリーキーワードになるのですが、キーワードプランナーで見ると月間で数百程度しか検索数が無いので、ほぼ検索されません。

一方、会計ソフトであれば月間数万件以上の検索数があり、しっかりと検索して探しているユーザーが多いのでそこまでニーズ喚起が必要なサービスでは無いかとおもいます。

比較的ベンチャー企業などの新興サービスは新しい市場やこれまでにない概念のサービスが多いため、検索されずニーズ喚起が必要になるケースも多いですね。

ターゲット数

ターゲットの数とは、その名の通り対象とするサービスのターゲットの数が多いのか、少ないのかといった部分になります。ターゲット数を考える上で、SMB or エンタープライズ×バーティカル or ホリゾンタルで考えるといいでしょう。

上の図の右上のようにSMB×ホリゾンタルであれば、ターゲット母数は多くなりますし、逆に左下だとエンタープライズ×バーティカルだとターゲット母数は限りなく少なくなってきます。

SMB×ホリゾンタルであればWebマーケティングでリード獲得が有効であり、エンタープライズ×バーティカルだとWebマーケティングは補助的に活用しオフラインや営業がメインになります。

ターゲット数の考え方は以上になります。

ニーズ喚起のアリナシ×ターゲット数で新ためて考えると以下のマッピングになります。3タイプごとに考えるべきCVポイントも記載しますね。

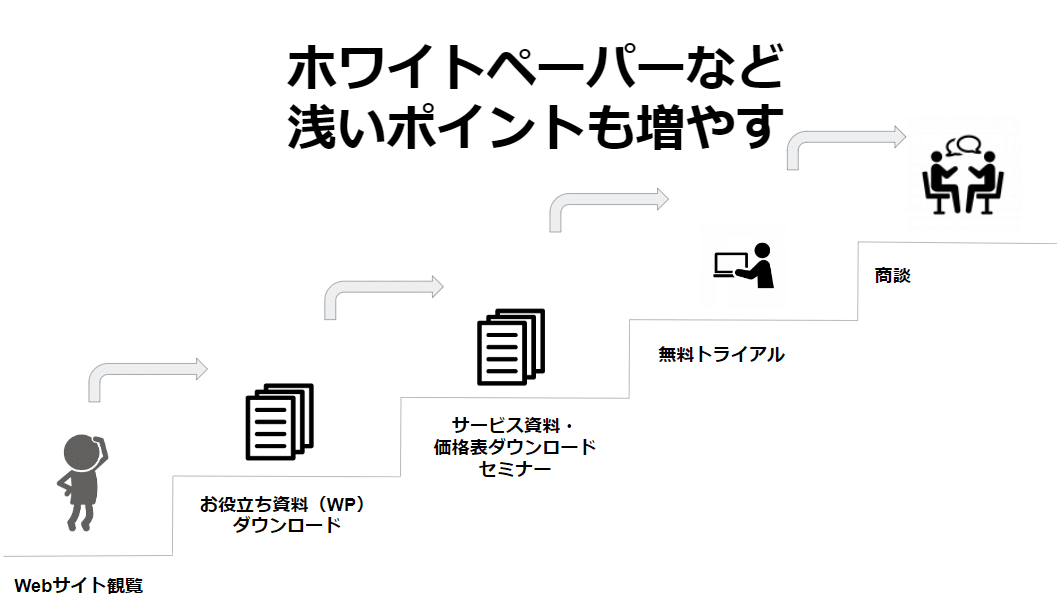

右上のニーズ喚起が必要でターゲット数が多いのであれば、ホワイトペーパーやセミナーなどクッションを挟むようなCVポイントを中心に設計が必要になります。すぐに製品を紹介するより、セミナーや面談を通じて必要性を感じてもらい商談に移るケースが多いためです。

右下のニーズ喚起が比較的、必要なくターゲット数が多いものは、資料請求や問い合わせ、見積もり、無料トライアルなど製品について詳しく知れるようなCVポイントを中心になることが多いです。ある程度、顕在化されていることが多いため、比較検討する上ですぐに製品を知れるようなCVポイントが求められます。

また、ニーズ喚起が必要のないサービスは比較的緊急性も高いサービスも多いです。例えば、社員が急に辞めてスポットでフリーランスが必要になったり、年度末に予算が余り動画を作り予算消化するなど。このような場合だと見積もりや問い合わせのCVポイントがハマりやすいですね。

左上のニーズ喚起が必要でターゲット数が少ないものは基本的には右上のポジションと同じでホワイトペーパーやセミナーなどが中心になります。大企業向けのサービスなどがこの商品ジャンルに当てはまることが多く、キーマンを探したりする必要があるため、まずは商品ジャンルに興味がある人を集めてからコミュニケーションをとり、商談に繋げていく必要があるからです。

ただ、ニーズ喚起が必要なサービスでも資料請求や問い合わせなどのCVポイントが必要になります。ただ、いきなり資料請求する人々が多くないため(ニーズ喚起を行い興味を持ってもらう必要が多いため)ホワイトペーパーやセミナーなどが必要になる形になります。

基本的には受注に近いCVポイントから増やすのが鉄則になります。

事業フェーズに合わせて適切なCVポイントから増やしていく

これまでは商材タイプごとのCVポイント設計について話しましたが、この見出しでは事業フェーズごとでの考え方を紹介します。

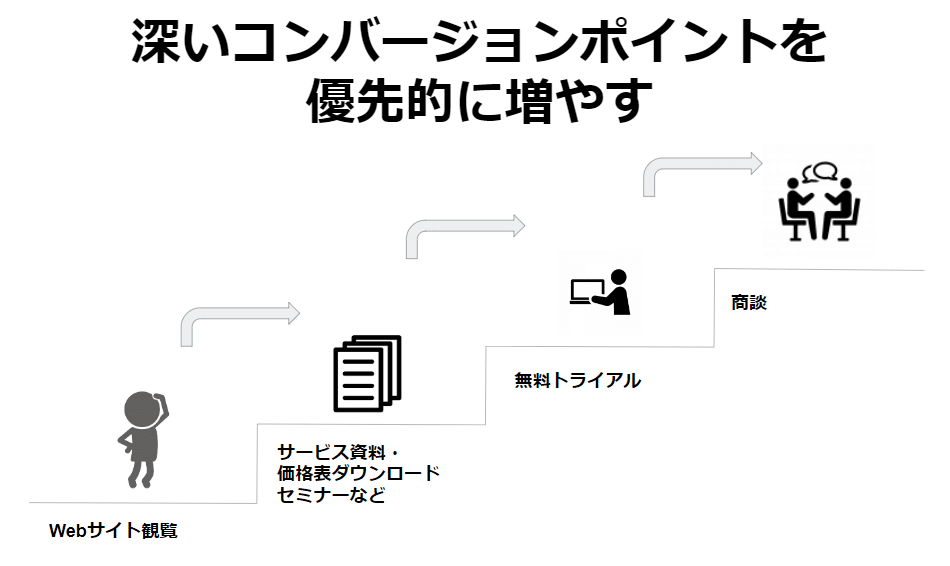

まずは事業の立ち上げ時期は無闇やたらにCVポイントは増やさず、受注など最終目標に近いCVポイントから優先的に増やしていきましょう。

立ち上げ当初はセールスのリソースも少なかったり、まだPMFしてない状態でもあるので、まずは製品資料や問い合わせなどのCVポイントを中心にリード獲得してセールスの勝ちパターンや製品開発にリソースをかけていきましょう。

ある程度、セールスやマーケティングも組織化されてきて拡大フェーズに入った場合、最終目標に近いCVポイントを優先的に増やしてリード数増加を狙っていきましょう。

CVポイントが多様化することでリード数が増えていきますが、商談や受注につながらないリードが増えてしまうと良くないので、なるべく最終目標に近いCVを増やした方が商談化や受注に繋がりやすいです。

最終的には様々なCVポイントを設けてリード数の最大化を図ります。ただ、ニーズ喚起が必要なサービスであれば、ある程度サービスが起動に乗り始めたタイミングでセミナーやホワイトペーパーも活用してもいいと思います。ただ、あくまでも最終目標に近いCVポイントを優先的に作ることが鉄則になります。

応用編|あえてCVポイントのハードルを高めて角度の高いリードのみを対応する

これまでハードルを下げたCVポイントを複数設けて、リード取得することをメインで伝えていましたが、あえてCVポイントを絞り、ハードルを上げて角度の高いリードのみを対応するという方法があります。

CVポイントを複数設けるとリード数が増え、受注数も増える可能性があるというメリットがありますが、以下のようなデメリットも存在します

・質の低いリードが増えてしまう

・質の低いリードが増えすぎてしまいへの対応工数が増える

ですのであえて、ハードルの低いCVポイントを設けず、ハードルの高い「問い合わせ」のみのCVポイントを設けて、本気度の高いリードのみに対応する手法になります。

ただ、この手法を行いには以下の前提条件が必要です

・市場で認知がある程度されていてポジティブな評価をされている

・オウンドメディアやSNSなどで企業に対する情報が沢山露出されている

・口コミでの紹介が多い

上記のような状態になるのにはかなり時間がかかるため、すぐに出来るような施策ではないですが、このような状態が作れるとBtoBセールスはかなり楽になりますね。

以下のnoteであえてCVポイントのハードルを上げて質の高い問い合わせのみに集中する手法について紹介しているので呼んでみてください。

セールスの強さ

CVポイントを考える上で抑えておきたいのは自社のセールスの強さになります。極論ですが、セールスが強いと浅いCVポイントでも受注が取れてしまいます。冒頭で記載した、ホワイトペーパーからの受注が多い企業は、まさにセールス力があり、興味関心が低いリードでも商談や受注に繋げていました。ホワイトペーパーも良いという前提はありますが、、、

一方でセールスが弱いとCVポイントが問い合わせや資料請求のみしか商談や受注に繋がらなくなり、結果、リードの母数を増やすことができなくなってしまいます。

セールスの強さを理解する上で以下のポイントを確認しておきましょう。

MAやSFAが整備されて活用されているか?

しっかりと社内でツールが使いこなされているかどうか、とても重要です。

MAをうまく活用しないとリードに対して正しい荷電タイミングを見極めることができませんし、荷電した情報やSFAやCRMに蓄積しないと情報が共有されず、次回の打ち手に繋がりません。

インサイドセールス内で勝ちパターンができているか?

セールストークがしっかりと構築されており、ある種の勝ちパターンがある程度構築されているか?もポイントとして考えたい部分です。

個人的にはインサイドセールスはフィールドセールスよりも難しく、インサイドセールスを立ち上げる場合、フィールドセールスで一番売れているエースを引っ張ってくることをおすすめしています。初回の顧客接点の体験が悪いと次の商談やアポイントに繋がらないのでインサイドセールスは非常に重要なポジションになりますね。

あとは、インサイド、フィールド、CS、マーケティングが全て連携がとれていのかも重要ですね。お互いにフィードバックを行うことで、リード獲得の精度や商談の精度。オンボーディング後の継続率にも関わります。

TheModelのポジションが独立されているのではなく、お互いに共有し合い、その情報を元に次の打ち手に繋げれれるのがベストです。

まとめ

まとめると

・BtoBWebマーケティングにおいてCVポイントの設計が重要

・ニーズ喚起の必要性×ターゲット数で商材タイプを把握してCVポイントを設計

・自社のセールスの状況も重要

・最終目標に近いCVポイントから優先的に作る

・事業のフェーズに合わせてCVポイントの設計も重要

こんな感じでしょうか。

これまで様々なBtoB企業のWebマーケティングを支援してきましたがCVポイントの設計を組み直すことでリード数と受注数が増えるケースを数多く見てきました。

ぜひ、今回のnoteを最適なCVポイントを作成にお役立ちできれば幸いです。

他にもBtoBマーケティングや運用型広告にまつわる情報をTwitterやnoteで発信しているので、フォローいただけると幸いです。

BtoBはこの3つの訴求に落ち着くことが多い

— ハチワレ|BtoBマーケ×運用型広告 (@BtoB_hachiware) May 23, 2022

逆にこれらを数値的根拠を元に訴求できないとプロダクトとして弱いかも

ちなみに表には見えづらい欲求もあると思ってて、BtoBでも人を相手にしていることを忘れては行けないと思ふ pic.twitter.com/raQ5MGRVel

改めて、お読みいただきありがとうございました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?