【沖縄戦:1945年4月16日】「沖縄戦の縮図」ー伊江島の戦いはじまる 国頭支隊の敗走ー頻発した敗残兵による物資略奪や住民虐殺

「沖縄戦の縮図」─伊江島の戦い

伊江島の状況

伊江島にはこれまで国頭支隊第1大隊(井川正大隊長)や第50飛行場大隊(田村眞三郎大隊長)などが配備され、「東洋一」とまでいわれる飛行場建設が進められていた。この飛行場が沖縄戦の地上戦の直前、第32軍の命令で破壊されたのは既に触れた通りである。飛行場破壊後、各部隊は沖縄島へ移動するよう命令されていたが、3月23日から空襲がはじまり、26日以降は艦砲射撃もおこなわれ、部隊の一部は移動したものの、主力は伊江島に残留していた。

また伊江島住民の一部も本部半島へ疎開したが、多くは防衛召集されたり、疎開の機を失って、島に残留した。こうして米軍上陸時、島には約2700人の部隊がおり、井川大隊長が伊江島守備隊長として指揮していた。また住民による伊江島防衛隊、少年義勇隊、女子救護班、婦人協力隊が軍に動員されていた他、約4000人の住民が島に残っていた。

米軍上陸

伊江島ではこの日払暁より米軍の猛烈な砲爆撃がはじまり、晴天にも関わらず黄煙・黒煙で視界もきかない状況下、8時ごろ米軍第77師団が伊江島南西部を中心に上陸を開始した。伊江島守備隊は米軍の砲爆撃により壕内に身を隠していたため、気づいた時には米軍が上陸し目前まで迫っていた。急襲された第50飛行場大隊の柴田邦夫少尉は小隊を率い慌てて壕外に飛び出し米軍に襲いかかったが、全員戦死したといわれる。

米軍上陸の報を聞いた井川守備隊長は「生死勝敗は問題でない。ただ、死んで悔のない戦闘を遂行すべき」旨を訓示し、落ち着いて戦闘を指揮したといわれている。他方、井川守備隊長は米軍上陸以前、酒を飲んでは「なぜ、俺が伊江島に行かねばならないのか」と愚痴をこぼしていたともいわれている。井川守備隊長がどういう意味合いでその言葉をいったのかはわかりかねるが、伊江島防衛の任は不本意であったようだ。

米軍の上陸と守備隊の反撃

上陸した米軍により伊江島の飛行場は占拠され、守備隊の各隊が籠る各壕も馬乗り攻撃にあった。伊江島守備隊と隷下の各隊や国頭支隊本部との無線連絡も途絶し、守備隊の組織的な戦闘は早くも崩壊状態となった。一方、午後1時ごろ、米軍戦車隊が伊江島守備隊の戦闘指揮所がある伊江島の城山西方1キロメートル付近まで接近してきたが、守備隊の対戦車砲部隊が反撃し、戦車数両を大破擱座させた。

夜に入り、守備隊は各方面へ偵察隊を派遣した他、各中隊から計約20隊の斬込隊を編成して米軍へ夜襲を敢行した。事実上の自殺攻撃である斬込隊は、本隊と今生の別れを告げて出撃、敵戦車や幕舎を攻撃し、壊滅した。斬込みは連日続けられたが、斬込隊には現地召集された多数の防衛隊員が含まれていた他、米軍側の資料によると乳飲み子を抱えた女性まで含まれていた。伊江島ではこれより21日まで「沖縄戦の縮図」といわれる壮絶な戦闘がおこなわれる。

国頭支隊の敗走

八重岳・真部山の戦闘

米軍は昨日に引き続き国頭支隊が拠点とする八重岳に猛烈な砲爆撃をくわえ、東、南、西の三方向から攻め立てた。

真部山北方の第4中隊主力は米軍の猛攻をうけ死傷者が続出したが、機関銃小隊の協力により陣地を確保した。

真部山の歩兵砲中隊正面の米軍は、南および南西方向から歩兵砲陣地の台上に突入してきた。歩兵砲中隊の歩兵砲はこのころ全て破壊されており、中隊長以下部隊は壕外に出て逆襲をおこなったが、中隊長以下戦死し、壊滅した。

真部山東では第5中隊が海軍部隊、特に機関砲の協力により善戦したが、第5中隊と支隊本部との連絡が途絶するなど、猛攻をうけていた。

いずれにせよこの日の戦闘は激戦となり、国頭支隊の兵士のなかには、戦死した兵士が持っている手榴弾を奪い、米軍に投げつけるような壮絶な戦いだったといわれる。

なお、この日のものと思われる宇土支隊長と井川伊江島守備隊長の最後の会話について証言が残っている。

[略]井川正少佐と宇土武彦大佐の最後の交線の様子を、前術した森杉多は見ていた。宇土武彦は、ぎこちなく送話機を耳にはめ、「『もしもし、井川少佐か、…んむ、そうか、…こちらは今日は真部山の歩兵砲中隊正面が危ない、これから真部山にでかけるよ…。よし、それじゃあこれで。ご健闘を祈る。ご健闘を祈る』そう、結んで大佐は送受話器をはずし、重い足取りで壕を出ていった」という。

国頭支隊の敗走

国頭支隊宇土支隊長は今夜が本部撤退の時と判断し、15時ごろ名護のタニヨ岳への撤退を命じた。

しかし撤退命令といっても、タニヨ岳で食糧を確保し、各隊指定された地区へ転進し、各隊で自活しながら遊撃戦を展開せよというものであり、統一的な作戦や戦略などない事実上の敗走であった。

また支隊本部は19時ごろには撤退を開始したが、第1線の各隊に撤退命令が届いたのは夜遅くであり、一部の隊は日付がかわった17日未明に撤退・転進命令が伝わった。3中鉄血勤皇隊にいたっては、撤退時期について「学生は一番最後、明日でもいい」などという兵士もいた。結局撤退はできたようだが、とにかく支隊本部の撤退が優先であり、最前線の部隊や少年部隊などは置き去りにされようとした。

なお撤退にあたり、重傷の戦傷者は八重岳に取り残され、悲惨なものがあったという。

4月16日、壊滅状態に陥った宇土部隊は、護郷隊のいる多野岳へ撤退することを決定。撤退は翌17日未明まで続いた。その時、野戦病院にいた大城幸夫は「看護隊から乾麺麭と手榴弾を持たされた」という。大城は「それは”置き去り”という意味だった。僕は呆然として大泣きした」と述べた。そこへ同級生の比嘉親平と、教育係だった小塩軍曹がやってきて「『幸夫はまだ大丈夫』と言って親平が肩を貸してくれた。それで一緒に多野岳へ向かい助かった」と述べた。

またタニヨ岳への撤退の最中においても、米軍の警戒網にかかり相当数の損害を出した他、タニヨ岳に無事についたとしても満足な食糧はなく、各隊は敗残兵となり住民の食糧を強奪するなどの事件を起こした。缶詰を持っているだけで「米軍のスパイ」と疑われ、「処刑」された民間人もいたという。照屋忠英校長の虐殺事件などは、国頭支隊の撤退のさなかに起きたともいわれる。また大宜味村塩屋集落では、集落が米軍から食糧の配給をうけていることを知った国頭支隊の敗残兵が「スパイ部落」「スパイ集団」などと決めつけ、集落を襲い約40人もの人々を殺害している(渡野喜屋事件)。これらの事件についてはあらためて確認したい。

その他の戦況

主陣地帯では嘉数、我如古、東海岸方面で局地的な戦闘がおこなわれたが、大規模な戦闘はなく、米軍は依然として攻撃準備中と判断された。

嘉数西方70高地ではこの日朝、米軍が同高地付近の陣地に対し攻撃してきたが、これを撃退した。70高地頂上付近は10日以来米軍に占領されており、独立歩兵第13大隊はこの日夜、配属されている独立歩兵第273大隊をもって奪回攻撃を実施したが、多大な損害を出して失敗した。

我如古の南東側陣地では、この日朝戦車をともなう米軍部隊が二度にわたって攻撃してきた。部隊は戦車数両を擱坐させ撃退したが、損害も大きかった。

沖縄北部の第3遊撃隊は、

第32軍司令部はこの日15時の戦況を次のように報じた。

一 中頭方面我如古東西線ヲ確保シアリ 朝来七〇高地、我如古ニ於テ交戦中

二 国頭方面ノ敵ハ十五日朝来熾烈ナル砲爆撃掩護下ニ八重岳主陣地ニ対シ攻撃シ来レルモ交戦六時間ニシテ撃退

三 伊江島方面十五日一一〇〇一部兵力ヲ以テ水納島ニ上陸

四 棚原東北方地区ニ在リシ飛行場制圧重砲ハ敵迫撃砲ニ依リ破壊セラレタルヲ以テ別ニ、幸地、識名附近ニ準備中

第3次航空総攻撃

この日、第5航空艦隊、第8飛行師団、第6航空軍の陸海軍航空部隊による第3次航空総攻撃(菊水3号作戦)がおこなわれた。攻撃は昨日薄暮から開始され、この日は第1機動基地航空部隊だけでも計330機もの航空機が出撃し、航空特攻を実施するなど大々的におこなわれ、米機動部隊に一定の損害を強いたものの、陸海軍航空部隊も戦力の大部分を失い、部隊を再編成する段階に入った。

第5航空艦隊宇垣司令のこの日の日誌には次のように記されている。

四月十六日 月曜日 〔晴、天気は続く〕

菊水三号作戦、今次は六航軍を働かしむるためGF命令となる。

一、昨十五日薄暮より陸軍挺身戦闘機隊と協力、特攻戦闘機一〇機を以て北中飛行場を銃爆撃、奇襲に成功せり。

[略]

四、沖縄島に対しては彗星夜戦、零夜戦八機を以て黎明北中飛行場を銃爆撃し相当の成果を挙げたり。

制空隊零戦五二は早朝発進、列島線及び沖縄北端付近において空戦〇八四〇ー〇九〇〇沖縄泊地上空の制空目的を達す。別に紫電隊は奄美大島、喜界島間において敵戦闘機隊と交戦帰路を追躡せられて若干損害を受ける。

五、艦爆爆戦約四〇機、銀河一二、桜花六機〇六〇〇ー〇七〇〇間に発進、〇八三〇ー一〇〇〇間に攻撃実施。

別に陸軍制空隊一五、特攻隊五〇名に策応せり。空母に体当たりを報ぜるもの一、戦艦に体当たりを報ぜるもの五、敵艦に突入を報ぜるもの三、輸送船に突入せるもの二、桜花発進突撃を報ぜるもの一にして概ね確実に戦艦または巡洋艦一計二隻を撃沈せるがごとし。

偵察機の偵察によれば攻撃の初期嘉手納沖に戦一、巡一、輸送船四の沈没を認めたるもその他地域における戦果を確認し得ざるは誠に遺憾なり。

[略]

なお久米島の警防団のこの日の警防日誌には、次のような一節が記されている。

四月十六日 晴 当直 内間 夜間教行

一、午前九時半頃友軍機東方ヨリ飛来大原北原ニ一旋回仲里ヲ旋回後比嘉ニ不時着搭乗員無事 搭乗員陸軍伍長渡辺岩夫 新竹隊員

[略]

久米島に陸軍の渡辺岩夫伍長が操縦する軍用機が不時着し渡辺伍長は無事に保護されたとある。「新竹隊員」とあるが、渡辺伍長とともに新竹という兵士が保護されたのではなく、渡辺伍長は台湾の新竹から発進した航空隊の隊員という意味ではないだろうか。詳細は不明であるが、この日実施された第3次航空総攻撃に関連し台湾の新竹基地から沖縄方面に出撃した陸軍航空隊の渡辺伍長が久米島に不時着し、保護されたという一節であろう。

以前取り上げた久米島で保護された陸軍特攻隊員である竹腰少尉同様、限られた事例ではあるが、久米島にはこうした保護された航空隊員たちもいた。

海軍電報に見る沖縄県庁の沖縄戦

海軍沖縄方面根拠地隊が海軍省副官(海軍次官か)に宛てた、沖縄県知事から内務大臣宛ての次の電がこの日記録されている。

四 一六 機密第一五二二三七番電

宛 海軍省副官

左ノ電伝へラレ度

発 沖縄県知事

宛 内務大臣

四月十三日迄ノ被害ハ各部家屋破壊一二三〇七首里市及沿岸部落ノ建物ハ殆ド壊滅但シ中頭部以北ハ四月一日以降連絡不能ニ付損害其ノ他ノ状況不明県庁職員ハ知事以下ノ士気軒昂警察ハ検問同行及諜者謀略ノ破催[ママ]並ニ住民ノ避難

三、当県民ノ戦意概ネ旺盛ニシテ治安上ノ懸念ナキモ食糧制限ハ逐次逼迫六月上旬以後ハ困窮一部飢餓ニ瀕センコトヲ憂慮ス。

[略]

推測であるが、すでにこのころには沖縄県と内務省の通信連絡がかなり難しい状況になっていたため、沖縄県知事から内務大臣宛ての通信を海軍沖方根がかわりに海軍省に宛てて報じたものと思われる。県民の避難の推進や食糧問題への懸念など、県民保護への強い意識が窺えるが、同時に沖縄県警察による「検問同行及諜者謀略ノ破催(破摧か)」には、いうまでもなく沖縄戦につきまとう「スパイ」問題を読み取らざるをえない。県民への気遣いと県民の間に「スパイ」がいるとして警戒を厳とする沖縄県。この二つの意識が同時に共存していることをよく理解しなければならない。

ソ連の動向

ソ連が日ソ中立条約について更新せず、破棄の意思を表明伝達したことは既に述べたが、これをうけ軍中央はソ連の対日参戦や極東方面でのソ連赤軍の動向について敏感になっていた。実際に4月初頭には、ソ連は大連での貿易の中止など対日態度をかえてきていた。大本営も4月上旬、場合によっては今年末にもソ連の参戦がありえるかもしれないとし、絶対にそうさせてはならないと対外施策を判断していた。

戦史叢書によると、この日の大本営「機密戦争日誌」には次のように記されているという。

「ソ」聯極東兵器ヲ増強ス

「チタ」領事館員ノ三月一日ニ於ケル目撃、伝書使ノ四月上旬ニ於ケル視察ニ依レハ、「ソ」聯ハ極東ニ狙撃兵団並ニ相当数ノ飛行機、戦車等ノ輸送ヲ開始セルモノノ如シ 独「ソ」戦ノ現況ニ基ツキ対日戦兵備ヲ既ニ準備中ナリト第二部ハ判断シアルモ若シ之が真実ナリトセバ由々シキ問題ニシテ、其ノ対日開戦ノ時期判断ト之ガ対応措置ノ急速ナル完整トハ大東亜戦争完遂ノ致命的鍵トシテ最大ナル関心ヲ払フノ要アリ

大本営陸軍部宮崎第1部長のこの日の日誌にも、次のように記されている。

四月十六日

[略]

[(欄外)『ソ』ノ攻勢開始早期]

六、西伯利鉄道ハ東送一日平均八個列車

[略]

西伯利鉄道、すなわちシベリア鉄道の東向け輸送が急増していることから、ソ連の攻勢が早々に開始されるものとの判断であろう。

参考文献等

・戦史叢書『沖縄方面陸軍作戦』

・同『大本営陸軍部』〈10〉

・『沖縄県史』各論編6 沖縄戦

・『伊江村史』下巻

・『名護市史』本編3 名護・やんばるの沖縄戦

・「沖縄戦新聞」第8号(琉球新報2005年4月21日)

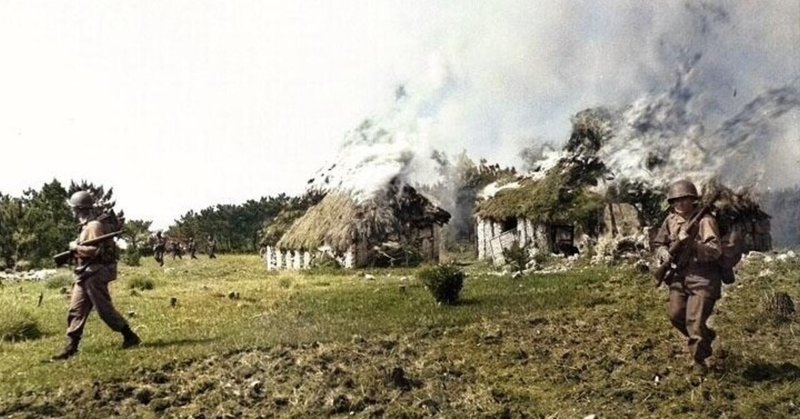

トップ画像

文字どおり戦火に焼かれる伊江島を進軍する米軍:沖縄県公文書館【写真番号09-09-1】