【沖縄戦:1945年5月10日】米軍、安謝川を渡河し現那覇市域に突入 神直道参謀の沖縄脱出と戦場のデマ 伊江島飛行場と本土爆撃

10日の戦況

この日も昨日に引き続き第二防衛線右翼運玉森方面での米軍の攻撃は活発ではなかった。同方面の守備を担当する歩兵第89連隊は、第1、第3大隊の再編成が完了したため、この日第1大隊を運玉森西北西1キロの60.5高地(現在の西原町池田地区周辺か)、第3大隊を運玉森地区に配備して陣地強化をはかった。

米軍が昨日頂上を占領した幸地南西500メートルの閉鎖曲線高地では日米が争奪戦を展開した。夜になり歩兵第22連隊長は奪回のための夜襲をおこなったが、失敗し多数の死傷者を出した。

同連隊は隷下各隊の戦力低下が激しいため、主陣地を弁ヶ岳北東高地(現在の沖縄自動車道西原料金所付近か)に後退させた。このころ同連隊の第1、第2大隊の兵員は100名以下となり、第3大隊にいたっては第10中隊長渡辺大尉以下10数名まで減少していた。

前田集落南側地区でも激しい戦闘が続き、勝山西方(現在の平安病院付近か)の洞窟では依然として独立臼砲第1連隊本部、独立歩兵第11大隊本部、歩兵第32連隊第3大隊本部が米軍に包囲されていた。

安波茶(現在の浦添市役所周辺)南側を守備していた独立歩兵第23大隊は、安波茶方面のみではなく右背後に侵出してきた米軍からも攻撃をうけ、包囲され苦戦に陥った。

日本軍陣地に火炎攻撃をする米軍火炎戦車 火炎攻撃すると爆発したことから、弾薬集積所だったと思われる 45年5月10日撮影:沖縄県公文書館【写真番号86-25-3】

安謝川を突破する米軍

西海岸方面では、米軍は内間西側で安謝川に架橋し渡河、安謝集落方面へ南下し、現在の那覇市域へ突入した。これをうけて安謝方面の防衛にあたる独立第2大隊は、橋梁爆破挺進隊を派遣して橋を爆破し、米軍の渡河を妨害するなど進入を阻止したが、米軍は兵力を逐次増強し、この日の夕方には安謝集落東西の線まで占領した。

内間付近も米軍の強力な攻撃をうけたが、守備隊は内間北東高地を確保し、進出を阻止した。

第六海兵師団工兵隊は、五月十日の夜から十一日の深夜にかけて、熾烈な砲火のなかを安謝川にベイリー・ブリッジ(浮橋)を架け、攻撃支援部隊の戦車隊や重砲類を渡河させた。首里の高地から安謝の海岸はまる見えである。日本軍は、首里西部の丘陵地帯の砲兵陣地から、ずっと撃ちまくり、また歩兵も、砲兵と相呼応して激しく抵抗してきた。この砲火のなかを、海兵隊は進撃していかねばならなかった。第一大隊の一中隊長が、安謝の南方八百メートルの地点にある丘の頂上に一分隊をひきつれて登ったが、防備は固く、ついに火炎放射器の射手一人をのぞいて全員が死傷した。

(米国陸軍省編『沖縄 日米最後の戦闘』光人社NF文庫)

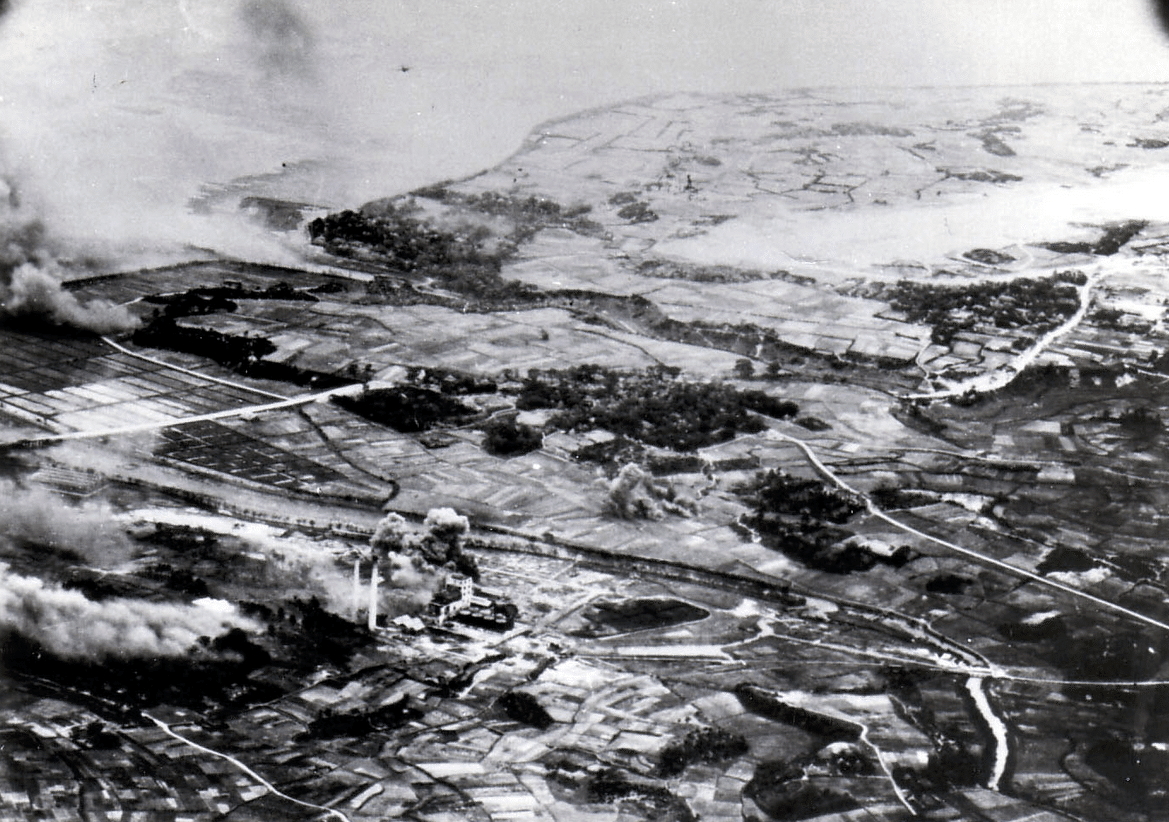

安謝川付近の戦闘 画像中央に流れる川が安謝川 安謝川をはさみ上が勢理客、下が安謝 安謝方面は砲撃による黒煙が立ち上る:那覇市歴史博物館デジタルミュージアム【資料コード02000436】【ファイル番号001-05】

勢理客方面から那覇市域を眺める 画像手前が勢理客、中央の川が安謝川、安謝川の上に安謝・天久の集落があり、画像奥の那覇市街へとつづく 勢理客川の田畑に爆撃の跡と思われる無数の穴が開いているのが生々しい:沖縄県公文書館所蔵【資料コード0000112245】【写真番号73-15-1】

海軍総隊からの激励電

この日、新設された海軍総隊の草鹿龍之介参謀長は、沖縄作戦に関する海軍総隊の方針を第32軍に電報し激励した。

一〇〇八四八番電 海軍総隊参謀長発

第三十二軍参謀長宛 通報第十方面軍参謀長

総隊今後ノ作戦方針ハ航空可動全力ヲ以テ主トシテ沖縄周辺艦船ニ対シ執拗ナル攻撃ヲ継続シテ之ヲ掃滅セントスルモノニシテ情況有利ニ進展セバ奄美大島群島及先島群島ニ航空基地ヲ推進対艦船攻撃ヲ強化スルト共ニ敵輸送船ヲ沖縄南東方面洋上ニ捕捉撃滅シ沖縄所在ノ敵ヲ孤立セシムルコト可能ナリト認メアリ

沖縄周辺敵艦艇ノ掃滅ニ成功セバ駆逐艦ヲ以テスル緊急輸送ノ企図ヲ有ス

従テ当方トシテハ貴軍ガ急速ナル兵力ノ消耗ヲ避ケ堅陣ニ依リテ敵ヲ吸引シアク迄靭強ナル作戦ヲ実施シ進展ヲ待タレンコトヲ切望スル次第ナリ

(上掲戦史叢書)

これに対し軍参謀長は「感謝ニ堪ヘス」「長期持久敵撃滅ニ驀進ス」などと返電するが、この海軍総隊と第32軍の連絡は全て米軍に傍受、解読され、各隊にサマリーが配信されていたが、この「駆逐艦緊急輸送計画」は、次に取り上げる神航空参謀の沖縄脱出とともに、本土から援軍がやってくる、第32軍が総攻撃を仕掛けるなどといったデマを生み出していき、第32軍将兵の心を引きつけることになった。また米軍内にもそうした通信の傍受や捕虜からの取調べの中で把握した援軍デマなどが結びつき、兵士たちが相当の恐怖心を抱いたともいわれている。こうした戦場に飛び交ったデマについては、またあらためて触れたい。

生者と死者 致命傷を負った戦友のために担架を持って駆けつけるが、戦闘が激しく近づけない兵士たち 45年5月10日:沖縄県公文書館【写真番号99-12-2】

神航空参謀の沖縄脱出

第32軍牛島司令官は航空作戦の連絡や戦訓報告のため、神直道航空主任参謀を本土および台湾に派遣することとし、長参謀長は牛島司令官の花押(日本式のサイン)を付した命令書を神航空参謀に渡した(敵前逃亡ではないことを証明するためか)。

訓 令

第三十二軍参謀 陸軍少佐 神 直道

貴官ハ内地及台湾ニ到リ爾後ノ作戦指導ニ関連シ航空作戦其ノ他ニ関シ所要ノ連絡ヲナスト共ニ作戦ノ実相及戦訓ヲ報告通報シタル後成ルヘク速ニ帰還スヘシ

第三十二軍司令官 牛島 満(花押)

(戦史叢書『沖縄方面陸軍作戦』)

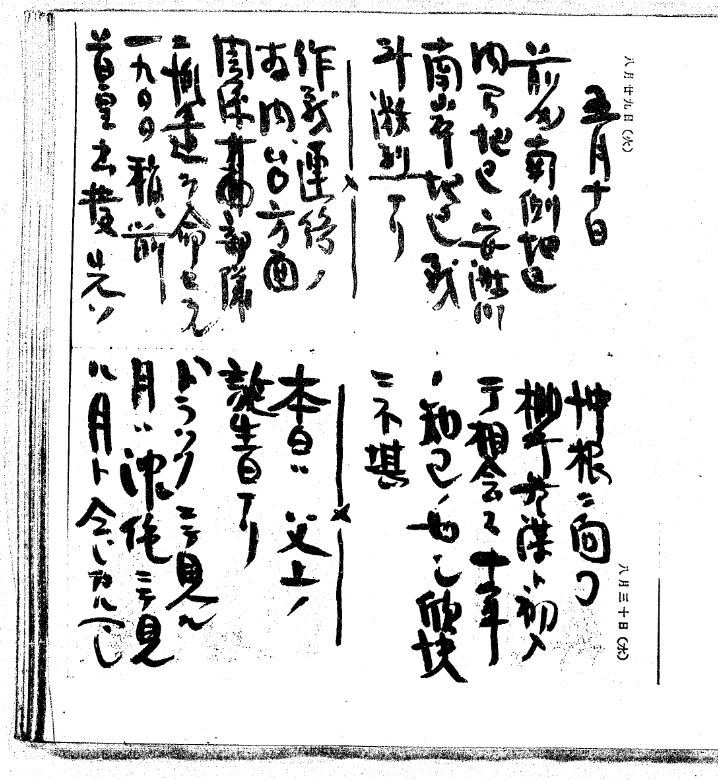

航空神参謀の45年5月10日の日誌 本土・台湾方面の関係部隊への連絡を命じられ、19時に司令部を出撃し沖方根に向かった云々とある:「神日誌」其2 防衛研究所 沖台 沖縄254-2(内閣府沖縄戦資料閲覧室公開)

神航空参謀はこの日夜、豊見城の海軍沖縄方面根拠地隊司令部に行き、沖縄脱出のため飛行艇の派遣を依頼した。これをうけて第5航空艦隊は九州方面から湊川に飛行艇を着水させ、神航空参謀を搭乗させるよう試みたが、結局成功しなかった。神航空参謀は軍司令部の命令で一時司令部に帰還し、後にあらためて司令部を出撃し沖縄脱出を目指すことになる。

五月四、五日の攻勢は中止され、各兵団は一応それぞれの部署についた。軍首脳部は力が抜けた感じのうちに、またほっとした一時のやすらぎを味わっていた。こんなある日、突然私の机の上に一枚の書き付けがおかれた。神参謀を連絡のため東京に派遣するとの命令書で、軍司令官、参謀長の署名がしてある。あまり急なことなので、ちょっと私は途惑った。派遣の目的を聞くと、軍の戦力激減した今日、国軍航空の総力を挙げて沖縄周辺の敵艦船を攻撃し、もって敵の沖縄攻略の企図を断念せしめるほかはないとの意見を直接に具申するというにあった。一見軍の危急を救う壮大な妙案のようである。

[略]

本土では、今決戦準備に狂奔しているはずだ。沖縄では、どうしても勝てない戦である。私は当初より、上手に闘って、なるべく多くの敵を牽制抑留し、これに出血を強要し、かつ、なるべく長く沖縄の要地を確保し、もって本土決戦に貢献する主義である。夢のような勝利を、特にこの段階において、望むのは適当ではない。私は内心この案には賛成できなかった。だが、本案には、すでに軍司令官、参謀長の署名がしてある。本土決戦のことなど考えず、軍のみの見地よりすれば、少しでも多くの特攻機がやってきて、敵の船舶を多少でも多く撃破してくれるのは望むところで、敢えて反対する要はない。私は黙認した。

[略]

彼が首里出発に当たり、私は乱雑に書きなぐったメモ帳を、東京の岳父に届けてくれるように依頼した。私と立場を異にし、常に日本空軍の側に立っていた彼。それ彼が天運を全うして、万一東京に帰着した際、私の主義主張を、どのように中央部に報告してくれるかに多大な不安を抱かざるを得なかった。彼の報告如何によっては、私が命を賭けた沖縄作戦指導方針に対する論理が、永久に葬り去られる懸念なきにしもあらずだからである。

[略]

(八原博通『沖縄決戦 高級参謀の手記』中公文庫)

最終的に神航空参謀の司令部出撃、沖縄脱出は成功するのだが、神航空参謀の沖縄戦報告により、軍上層部は第32軍の作戦指導のあり方に批判的な言動をしている。要するに神航空参謀は参謀のなかに消極的態度があり、参謀同士でまとまりがなかったというような報告をするのだが、これはまさに八原高級参謀へのあてつけであり、八原が戦死していれば、八原の懸念通り沖縄戦における第32軍の作戦指導もまた違った理解のされ方をされたのかもしれない。

神航空参謀の司令部出撃と沖縄脱出については、またあらためて触れたい。

米軍の戦闘の邪魔にならないよう囲いに入れられている羊たち 住民の家畜だったものがまとめられているのだろう これらの羊の管理は米軍に保護された住民の仕事だそうだ 45年5月10日撮影:沖縄県公文書館【写真番号111-24-3】

司令部内の女性の総撤退

この日夜、首里司令部内の女性たちの司令部総撤退が開始される。

球日命第一〇七号

球軍日々命令 五月十日

一、球日命第一〇六号ニ基キ本十日左記梯団区分ニ依リ出発シ与座ニ到ルヘシ

左 記

1、第一梯団筆生及代字手 平敷町子以下二〇名(幕僚部及軍医部)

一八・二〇 第四坑道出発

2、第二梯団筆生及雑使 高江洲カメ以下一六名(管理部ヲ含ム)

一八・四〇 第四坑道出発

3、第三梯団 徳田カメ以下二六名(若藤及病院)

一九・〇〇 第四坑道出発

4、第四梯団 水石一登以下一三名(偕行社)

一九・二〇 第四坑道出発

[略]

六、与座到着後ハ自力ニ依ルヲ本則トシ部隊ノ配慮ハ絶対ニ受クヘカラス

[略]

(『沖縄県史』資料編23 沖縄戦日本軍史料 沖縄戦6)

司令部内の女性は四個梯団にわかれ、18時20分より沖縄南部の与座方面を目指し総撤退した。第1梯団の平敷町子という方は、八原高級参謀の回想に出てくる「平敷屋」との女性のことだろうか。また第3梯団の徳田カメが率いる「若藤」とは辻の待ち合いの芸者たちであろう。第4梯団の水石一登率いる「偕行社」とは偕行社の社交クラブ(軍人倶楽部)の女性たちであろう。

神参謀の東京派遣と相前後して、首里洞窟内を彩っていた女性たちの撤退が始まった。五月四日の攻勢失敗後は、若い娘たちもいつしかなり振りをかまわぬようになった。化粧どころか、顔に泥のついたままの者もいる。将兵は首里の陣地を枕に討ち死にすべきであるが、彼女たちをここで殺すには忍びない。速かに戦線後方に退けて、悲劇の舞台外において静かに傷兵の看護をさせ、その最後の運命は天に任すべきであろう。

女性総撤退の命、全洞窟に伝わるや、彼女たちの大部は声をあげて泣いた。「私たちは、戦の始まる前から皆さまと一緒に死ぬ覚悟だったのに、この期におよんで、後方に退れとはあまりに酷い」「私たちは、もはや女とは思っていない。皆さまが女と思われるから、後退などと申される」など美しい不平や抗議が続出する。かつて、沖縄の島に秋風薫ずるの日、賑かに開幕した演芸大会の舞台に美しい舞い姿を競うた彼女ら。春日麗らかな午後のひととき、私の宿舎の庭に椿の花をこっそり手折りに来た無邪気な人々。いざさらばである。両将軍は身辺の品を、彼女らに与えられた。特に参謀長は、日本に五つしかないという自慢の茶器も手渡された。

夕日与座岳に没し、砲声暫し衰えた五月十日の夕まぐれ、娘たち数十名は重いリュックを肩にして、将兵と別れを惜しみつつ、首里の山から繁多川の谷間に姿を消して行った。

「敵弾で、ひと思いに死ぬるのはよいが、大切な顔にけがをするな」と誰かがとばした冗談に、緊張した一行の空気は、暫し和らぎ、その前途を祝福するかのようであった。

(上掲八原書)

与座方面に総撤退した女性たちのその後については、球日命第107号でも配宿や糧秣の支給といった文言もあり、一応の配慮はされていたようだ。また女性たちは総撤退後、第24師団の軍医部や各隊に配属されたようだが、当該球日命には「六、与座到着後ハ自力ニ依ルヲ本則トシ部隊ノ配慮ハ絶対ニ受クヘカラス」ともあり、最終的には軍の保護はなく、自力でどうにかしなければならなかったと思われる。

下原での収容所の様子 臼を挽いているように見える 45年5月10日撮影:沖縄県公文書館【写真番号111-25-1】

沖縄からの本土爆撃

伊江島では米軍が日本軍飛行場を接収し、復旧、拡張工事を展開していた。5月に入り、伊江島の住民が慶良間諸島へ移送させられたことはすでに記したが、米軍はこれをうけて飛行場の建設作業を急ピッチですすめ、この日までには飛行場はおおむね使用可能となった。

掃討戦がすむとともに基地建設工事がすみやかに行なわれた。最初は敷設地雷が無数にあったため、なかなかはかどらなかったが、工兵隊の迅速な作業で飛行場が修理され、滑走路がつくられた。民間人は慶良間列島の渡嘉敷島に移された。

こうして、基地作業ははかどり、五月十日までには、一戦闘機大隊が伊江島に基地をもつようになったのである。予想にたがわず伊江島は、沖縄戦や日本本土攻撃に理想的な基地となった。

(上掲『日米最後の戦闘』)

伊江島はじめ北飛行場(読谷村)など沖縄各地の飛行場を接収し、また建設した米軍は、ここを出撃拠点として本土爆撃を繰り返した。本土爆撃、本土空襲というとマリアナ諸島を出撃したB-29による無差別大量の都市空襲が想像されるが、沖縄からも米軍機が飛び立ち、九州方面を襲った。米軍は九州への上陸を計画しており、そのための準備攻撃でもあった。

実際、この日、米軍の九州・関東上陸作戦であるオリンピック─コロネット作戦が統合幕僚長会議によって正式承認され、11月1日を期しての九州上陸作戦(オリンピック作戦)の実施が定まった。沖縄戦のさなかにあっては、まずは九州・台湾から飛来する日本軍機の撃墜や南部の日本軍陣地への攻撃が米軍機の主な任務であったが、沖縄戦の地上戦が一定程度終息すると、伊江島や北、中飛行場などに航空部隊が増強配備され、九州・奄美への空襲を繰り返した。

米軍側の記録によれば、九州方面での航空爆撃の対象は軍事施設に限らず、民家や市街地、あるいは列車などもあった。つまり米軍は民間人を狙った攻撃を実施していたのであり、これは明白な虐殺、戦争犯罪であるが、沖縄はそのような米軍の本土爆撃の出撃拠点となっていった。

サイパンから伊江島に到着した第318戦闘機群所属のリパブリックP-47サンダーボルト 45年撮影:沖縄県公文書館【写真番号13-54-3】

新聞報道より

この日の大阪朝日新聞には沖縄の状況を次のように報じている。

内間、我謝で激戦中、南部地区に皇軍勇戦

沖縄決戦

沖縄本島南部地区の彼我の戦線はその後も大きな演歌はないが、七日午前九時頃から戦車を伴ふ敵が我謝(首里東方約四キロ)に侵出し来り、敵の第一線は我謝、幸地、前田南側を連ねる線にある、東海岸方面では敵の行動はあまり活発ではないが、西海岸方面では戦車を有する優勢な敵が内間(首里西方約三キロ)に侵入して来たが、わが軍は六日夜夜襲によってこれを撃退、わが方は依然内間附近を確保している、七日は戦場一帯は天候悪く悪天を衝いてわが全軍の士気極めて軒昂として敵を邀撃している

(『宜野湾市史』第6巻資料編5 新聞集成Ⅱ〔戦前期〕)

背中に赤ん坊を背負う少女 比較的有名な写真 45年5月10日:沖縄県公文書館【写真番号06-15-1】

参考文献等

・戦史叢書『沖縄方面陸軍作戦』

・同『大本営陸軍部』〈10〉

・『沖縄県史』各論編6 沖縄戦

・『名護市史』本編3 名護・やんばるの沖縄戦

・八原博通『沖縄決戦 高級参謀の手記』(中公文庫)

・保坂廣志『沖縄戦下の日米インテリジェンス』(紫峰出版)

・林博史『沖縄からの本土爆撃 米軍出撃基地の誕生』(吉川弘文館)

・佐賀新聞2018年1月8日「米公文書で確認 終戦直前、米軍沖縄から本土攻撃 鳥栖など65カ所標的」

トップ画像

安謝川にかかる橋をわたり安謝方面へ突入を試み米軍部隊 45年撮影:沖縄県公文書館【写真番号89-37-4】