ディスク(ペンタクル)の物語

安田早苗は、1968年滋賀県生まれ。

地元の公立小中高を卒業し、国立の滋賀大学教育学部美術研究室を卒業。中高美術科の先生になるコースで、教員になるのは、4人兄弟の長男のため高卒で銀行員になった父の夢でした。

右端から秋元先生 安田 鴫先生

座っている右 村岡先生 詫摩

学生時代から制作に励んでいたわたしは、卒業後中学校教員になり、教員2年目の23歳で同級生でアーティストの詫摩昭人と結婚します。

実家は、昔ながらの価値観が強い家庭で大変やかましく窮屈だったので、家を出るには、当時付き合っていた彼氏と結婚するのは最も効率が良い方法でした。統計をとったわけではありませんが、おそらく結婚が早い人は、新しく家庭を持たない限り自由は得られないという状況が多いのではないでしょうか。

とはいえ、当時夫は大学院生でわたしは就職して2年目。周囲は猛反対。

夫が稼ぎ、妻が家にいる家族とは、違う形だったからでしょう。

母方の曽祖母、祖母、母は、日本基督教団というプロテスタントのクリスチャンで、祖母の通っている教会で式を挙げました。

結婚後は、友人たちが遊びに来たり、楽しい日々でしたが、夫とは家事分担などで対立することも多々あり、双方にフィフティーフィフティーで分担するように長い時間をかけて時には争いつつ話し合い、現在に至ります。

25歳で一旦教員を辞め、夫婦でスペインに留学し、帰国後は2人で高校非常勤講師や美術教室をしつつ、アーティスト活動を続けました。

互いに支え合わなければ、いわゆるフリーターの不安定な収入でもあり、制作は続けられなかったと思います。

1997年に配布する作品「毒も薬も」や「自宅展」を開催し、いわゆるギャラリー以外の場所で展示することにチャレンジしたあと、99年1月に出産しました。わたしはとても子どもがほしいと思っていたのですが、これも猛反対されました。

2人とも就職せず、生活が不安定だったからです。生活が不安定でも昔は子ども育ててたやん〜って思うけど、高額な学費が必要な大学まで行かないのが普通だったからでしょうか。アーティストが子どもをもつなんて!という言い方もあったような。ピカソは4人も子どもいるけどなぁ。

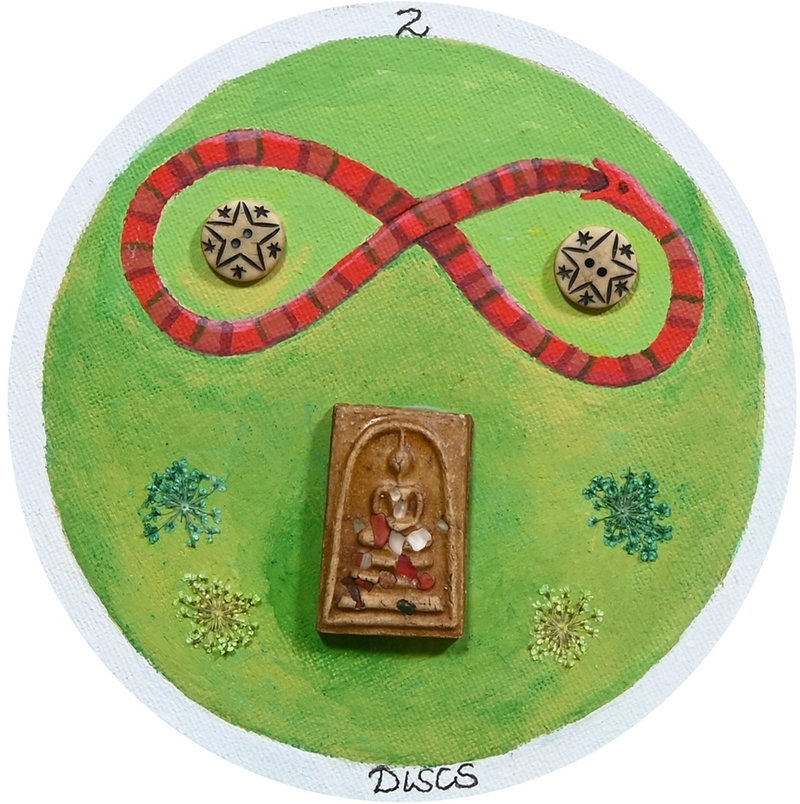

ひとつのサイクル、達成と報酬の節目を表すカード

安田が妊娠中の写真をコラージュ

念願の子どもとの生活は、毎日が変化と喜びにあふれた、とても楽しいものでした。そして、子どもは1人で育つわけではないので、学生時代や仕事での人間関係と違う、母同士などのつながりができ、違った価値観の人との交流から世界が広がるのです。これは子育てをして、初めて気がついたことでした。

とはいえ、非常勤講師が休みの2ヶ月ほど休んで仕事に復帰したせいか、産後〜35歳ぐらいまで度々高熱が出て困りました。ちなみに自転車操業だったので、休みの2ヶ月の間、詫摩は昼も夜も働いて生活を支えてました。

2023年9月に、同級生の女性だけで集まって色々話したのですが、皆、結婚して子どももいるものの、収入も、家事も半々に分担し、親世代とは違う形の家庭を築こうとした世代だったと痛感しました。

2001年4月に、水に溶ける紙風船に植物の種と、「この種を育ててその後の様子を絵にして送り返してください」というメッセージをつけて飛ばす「種をまくプロジェクト」をスタートします。これは、1997年からスタートさせた、オフミュージアムの延長です。また、滋賀大学の恩師である村岡三郎が、死など観念的なコンセプトを塩や鉄などの元素で表現していたのをみていて、『交歓』という、目に見えない観念を彫刻にしたかったのです。当時「リレーショナルアート」という単語もない時期でしたが、1993年のヨーロッパ滞在中にイギリスのICCで、リクリット・ティラワーニャの「パッタイ」を食べる作品に出会ったこともあり、従来と違うアプローチについて考えていました。

ゆっくりと時間をかけて新しいことを学ぶことを表すカード

種をまくプロジェクト1回目 2001年の子(2歳)が風船を持っている写真

このプロジェクトは、家族も参加しています。

男性アーティストが子どもと一緒に何かする活動をやっていることをあまり見かけないことを思うと、不均衡な感じもしますが、子の保育園で絵画を教えることになり、勉強しなおした美術教育書でアートが人の心に働きかける可能性を再確認したこともあり、子どもと一緒に楽しめる形は、わたしにとって新しい可能性を広げる方法でした。

そして、このような小さな集団による活動を始めたのは、おそらく教会での小さなコンサートや、最近テーマにしている主婦たちが始めた「びわ湖の石けん運動」などを、子どもの頃に体験していたことが無意識にあるのだと思います。

おおらかに育まれる、成長を見守ることを表すカード

2007年にスタートした「芽が出るプロジェクト」を子が手伝っている写真

話はかわりますが、2023年8月、タイに行ってきました。ヨーロッパ、アメリカに行ったことはありましたが、東南アジアは初めてです。

便利な場所にある安いホテルに滞在し、美術館やギャラリー、1日ツアーにも参加し、観光地も色々見ることができました。

インドのラーマヤナなどの神話と、外来宗教以前からある精霊信仰のピーと、仏教が習合した、これまで馴染んできた西洋文化と違う文化に衝撃と感銘を受けました。

久しぶりに家族でチェンマイにも旅行しました。

家族水入らずで過ごす時間の、豊かさと安らぎ。

そして美しい文化都市チェンマイは、本当にいいところ。

現在は、1人でも生きていける社会で、家族をもつことを強制すべきではないし、生存する限り誰もが感じる孤独を埋めるためだけに家族をもつのは、子どもに無益な圧力をかけるばかりでしょう。

しかし、とても大事な愛する誰かと、協力して生きていこうとする人に対して、現在の社会状況もフェミニズムもとても冷たい。そして子どもは、まるで邪魔もの扱い。

それなのに優秀な若者は欲しいとか、本当に矛盾している。

産めよ増やせよ、が政策になり、それが周到に用意されていると女性は必然的に家庭に閉じ込められ、男性中心のバックラッシュが加速するというのは、理解できますし、レイプや、周囲に強制される、産む本人が望まない妊娠もあります。

しかし、子育てを希望し、体験した女性は『従来の価値観に支配された愚かな』存在というのは失礼なのでは?

そして子育ては『愚かな母の責任』に一括されるものなの?

責めるべき対象を、まちがえているんじゃないの?

わたしは非常に努力し、どちらかというと反対を押し切って家族をもちました。誰かに指図されて家族を持ったわけでも、子を授かったわけではありませんし、夫婦で協力して子育てをしました。

帰国後、母の目の手術に付き添うために滋賀に帰りましたが、手術を恐れる母が、朝に小さな声で祈りをささげていました。

「ペンタクル10は家族で喜ぶ財産」であることから

娘のお宮参りのあとの家族写真

タイのお寺にも生理中や女性は入れないお堂などがあったことや、日本にも女性が入れない山があることを考えると、キリスト教に限らず、さまざまな宗教が家父長制を補完したのは事実でしょう。教義を広めることが植民地支配の精神的支柱になったことから、宗教が原因となっている戦争は現在もあり、わたしも特定の宗教に信仰心を持てません。

とはいえ、土着のものと混じった個人の真摯な祈りの感情を「キリスト教、ダメでしょ」と簡単に断罪する人には、少々疑問がわきます。

最近、エヴァ・フェダー・キティの「愛の労働あるいは依存とケアの正義論」を読みました。

「男と同じでいいなんて言う女は野心がない」というバンパースティッカーの文句がある。マリリン・フライは、いたずらっぽく、男女平等は、「よくできた永続的家父長制」だと言う。この皮肉が端的に言い表しているのは、平等とは人間の基準として男性を想定するものであり、女性が男性支配から真に自由であるような世界を構想するのを妨げるということだ。

周囲との調和を示すカード

実家近くの神社の前で、兄弟と写っている写真

兄弟に任せてばかりのわたしですが、両親が高齢になって痛感するのは、ケアを必要とする存在は無くならない、ということです。そしてケア労働は、なぜ低い賃金と社会的地位なのか。それは家父長制を支える母=無償労働の値打ちを認めない、これまでの構造を疑問視しないからでしょう。

特に日本では学費が必要な年齢になると、母たちの安いパートタイム給料と労働があらゆる場面で搾取されています。

理論的などと言われる学問が、男性の顔をしているのはそういう側面もあるのではないでしょうか。

男性と女性が変わらないのであれば、全員子宮を持ち、希望者は妊娠、出産、育児すれば、人口問題と言われるものとか、仕事における生産性とか、なんなら経済状態も、色々解消するんちゃうかな。

戦争で何人殺したなどという残念な報告も、恥じるようにならへんのかな。

という夢想から2022年に、自分自身の全身を使った作品も制作しました。

50代女性の身体を世の中の基準にしては?というコンセプト

ところでまた話がかわりますが、2023/12/2-10タイのチェンマイで開かれたマンゴアートフェスティバルに参加しました。

8月に行ったチェンマイにもう一度行きたいし、行くならば展示もしたいなぁなどと考えてInstagramを検索していて見つけました。ポートフォリオを提出し、出品できることになり展示しました。

女神シリーズと、大アルカナ6点、新作ペンタクルシリーズを展示しました。自分自身の写真などが貼ってあったり、タイでも同世代に馴染みのあるキャラクター「がんばれ!!ロボコン」もコラージュしてあるので、親しみを感じてもらえて話が弾みました。

高度経済成長期の日本人が求めたテレビや炊飯器、当時の私自身

「がんばれ!!ロボコン」は、タイの同世代にも知られていました

拙い英語とスマホの翻訳機能を使って、タイ、中国、韓国、台湾、イギリス、イタリア、ドイツ、オーストラリア、日本、と、さまざまな国の人と話しました。作品も何点か売れました。

期間限定で公開される広大な家具屋さん倉庫での展示風景映像は、以下のYouTubeリンクでご覧ください。

マンゴアートは、来客も、参加作家も、スタッフもとても暖かく、丁寧に接してくれて本当に楽しい時間でした。結局人は快適なところに行き、文化はそこでしか発展しないのではなかろうか?

他の飲み物、食べ物も、とても美味でした

その場にいる人々すべてがのんびりと楽しんでいる様子に、「こんな雰囲気が世界中で展開されればよいのに。」と、心の底から思いました。

2はバランスを表す数字

バンコクで大量に売られていたプラクルアンを購入して貼りました

わたしは言葉を重視するアーティストで特に「詩的」な表現と視覚的表現の関連に期待するのですが、例えば、「大きい・小さい」「長い・短い」など言葉には比較・対立する表現があり、特に説明的な文章では、対立する態度を求められる場面があります。そして対立による結束は、孤独感を埋めるために効果的で、戦時中などでは強制的になりえます。

わたしはアーティストとして、2項対立のその間にあるものを視覚的に表現したいと考えています。

そして宗教や家族をテーマにしたディスクの物語は、「ふたつのうち・どちらか」ではなく、全く想像し得なかった、新しい豊かなつながりや広がりが得られた物語なのです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?