世界史 その29 アマルナ宗教改革

アメンホテプ3世の子、アメンホテプ4世/アケトアテン(イクナートン)はアメン信仰を否定し、アテン神を崇拝する最古の一神教を始めた人物として知られています。神殿勢力の本拠地でもあるテーベから遷都し、新しい宗教体系を構築しようとしたものの、この「宗教革命」は一代で終わり、少年王ツタンカーメンの即位とともにアメン神官団の勢力が息を吹き返し「革命」は終了したという大まかな流れは、高校世界史の教科書にもある内容です。

ここではこの内容をもう少し掘り下げてみたいと思います。

* * * *

アメンホテプ3世が王宮と神官団という2つの権威の間の緊張を高めながらもファラオの権力を拡大し、ファラオの専制君主化に成功したところまではその28でまとめた。この項で僕の主な参考資料となっている中央公論新社の「世界の歴史」では、アメンホテプ4世が3世と正妃の間に生まれた皇太子として、専制的な宮廷の雰囲気の中で育ったことをアマルナ宗教改革の原因としている。この本では、彼にとって王の意思は全てに優先されるべきものであり、これに対抗し得る権威の存在は認められず、妥協の余地すらなかった、としている。

アメンホテプ4世は即位後ほとんど間を置かずに、カルナックのアメン神殿の隣にアテン神殿の建設を決定した。アテン神はアメンホテプ4世の時代に突然出現したわけではなく、先代のアメンホテプ3世の時代にアメン神に対抗する信仰対象として重要視されるようになっていたことは、世界史その28で既に述べたとおりである。

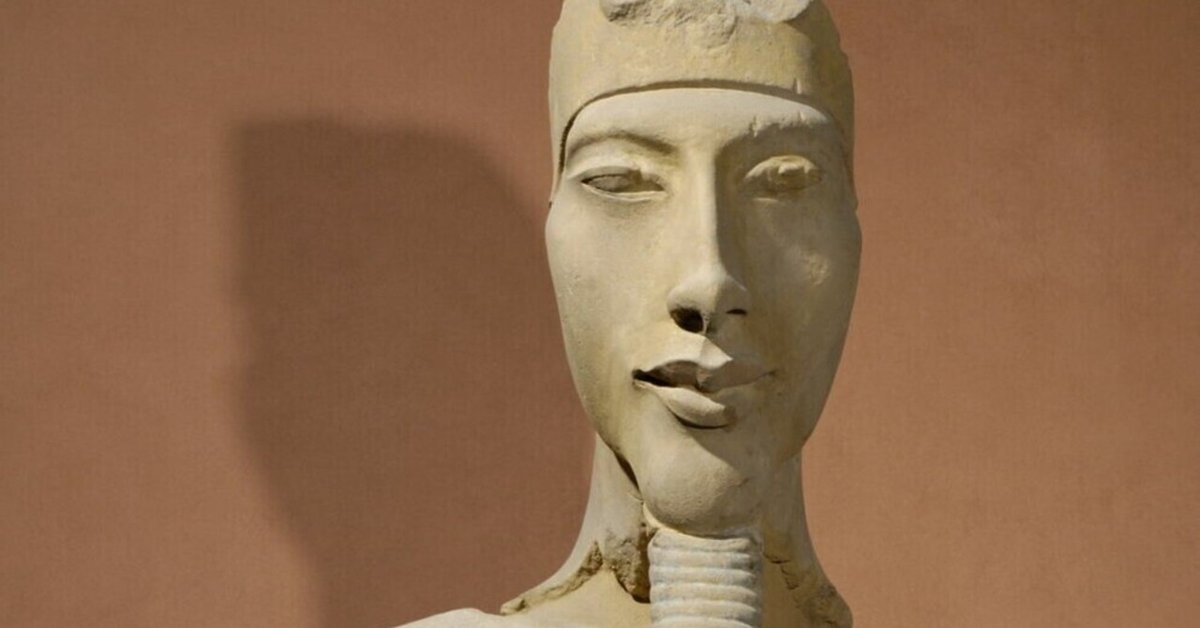

カルナックに新たに建設されたアテンの神殿に置かれたファラオの巨像や浮彫には、従来のエジプト美術とは一線を画した「アマルナ様式」が採用されている。一般的にはそれまでの理想主義的な美術様式に対して、写実主義的な様式と説明されることが多い。僕自身は表現の違いはあっても、アマルナ様式がリアル路線だったというのは根拠が薄いのではないかなぁという漠然とした印象を持っている。

アテン信仰は「世界最古の一神教」と呼ばれることもあるが、必ずしもしっかりした根拠があって言われているわけではないようだ。アテンは太陽神として、光を放つ円の姿で表現され、人間のような体を持った姿を持つ他のエジプトの神々とは一線を画している。

アテン神は、アメン神を含む多くの神々と同様に、ヘリオポリスの太陽神・ラーと習合し同一の神とみなされた。

アメンホテプ4世は治世の4年に新都アケト・アテン(現在のテル・エル・アマルナ)の建設を始める。建築は急ピッチで進められ、2年後には大神殿や王宮を含む主要な官庁の建物が完成したとみられる。この間に王はアメン神の名を関するアメンホテプから、アテン神にちなむアクエンアテン(イクナートン)へと改名している。

アクエンアテンは宗教権威の頂点というファラオ本来の権能を神官団から取り戻し、世俗と信仰双方の権威権力を独占することを目指した。王は儀式を主宰し、高位聖職者はその補佐に過ぎなかった。典礼の進行を管理する「典礼司祭」は王が全てを心得ているため不必要とされ廃止された。

治世9年頃からは碑文や壁画からアテン以外の神々の名前や図像が削除されるようになる。これはアメン神を始めとするアテン以外の神々の神官団への迫害であると解釈される。

アテン神はシリア・ヌビアなどの人々にも恵みをもたらすとされ、エジプトの外に版図を拡大した帝国にふさわしい宗教としてデザインされたと言える。

しかしながらアメンホテプ3世、アクエンアテンと2代にわたりアジア親征を行わず、シリア・パレスティナの諸都市の調停者としての役割を果たさないうちに、版図最北のアムル州はヒッタイトの勢力圏となり、同盟国ミタンニは内紛の末ヒッタイトによって新王が擁立されて属国に転落した。シリア・パレスティナの諸都市は各々勢力の拡大を目指し、エジプトに臣従する君侯は軍の派遣を求める書簡を送り続けたが、エジプトは有効な手立てをとることができなかった。

アクエンアテンは晩年に長女メリトアテンの夫セメンクカラーを共同統治者に指名し、二人をテーベに送った。これはアメン神官団との妥協の必要が生じたことを示すのかもしれない。しかし治世の3年にはセメンクカラーは没し、アクエンアテンも間もなく死亡した。

紀元前1347年頃、トゥトゥアンクアテンが即位する。幼い王の治世で実権を握ったのは宰相のアイ、将軍のホルエムヘブだった。王はアテン神に因む名前をトゥトゥアンクアメン(ツタンカーメン)と改め、メンフィスに遷都。アメン神を主神とする多神教へと復帰した。ここにアマルナ宗教改革は終焉を迎える。

実権を握っていたアイ、ホルエムヘブは二人とも軍隊経験のある官僚出身で、アマルナ改革からの方針転換は、アメン神官団の巻き返しというよりは、彼らの現実路線への転換の結果だと言える。ホルエムヘブは王の即位後ただちにアジアの秩序回復のため、軍事遠征に向かっている。テーベではなくメンフィスへの遷都も、アメン神官団と一定の距離を置こうとする意志の表れだろう。

未盗掘の王墓の発見、黄金のマスク、ファラオの呪い、暗殺された(かもしれない)少年王などのロマンティックな要素で彩られ、歴史的に重要な業績を残した王たちと比べても高い知名度を持つこの王については、創作の中でどのように語られていたかなども含めて多角的に取り上げたいところだが、今の自分の手には余るので、ハトシェプストの時と同様に「いつか」叶えたい目標として取っておくことにする。

トゥトゥアンクアメンは若くして亡くなり、後継者としてヒッタイトの王子を迎える企ては王子の暗殺で頓挫。アイの4年間の治世を挟み、ホルエムヘブが即位する。パレスティナの領土に秩序を回復し、アマルナ改革の間に混乱した内政を立て直した。アメン神官団は国家神として多くの特権を回復するが、王はラー神、プタハ神などにも配慮して、宗教界の均衡をとろうとした。アテン神は唯一神・国家神から多神教の神々の一つとされ、神殿などは破壊された。

ホルエムヘブが後継者に指名したラムセス1世から第19王朝の時代となる。第19王朝の元でアマルナ改革は全面的に否定され、アクエンアテン、トゥトゥアンクアメン、アイの3王は王名表から抹消され、存在自体をなかったことにされた。アテンの都、アテト・アテンは破壊され埋められ、人の住むべきでない土地として呪われた。

アマルナ改革は反面教師とされ、伝統的な神と王の共存、アジアの領土の確保がエジプトにとってあるべき姿との認識が第19王朝に受け継がれた。他方アマルナ時代の美術・建築・文章の様式などは第19王朝時代にも受け継がれた。

* * * *

アニメ「平家物語」を見ているのですが、第5話では治承三年の政変を扱っていました。平清盛は朝廷と院の持つ権威に対して、軍事力で実力行使にでることで完全に権力を掌握することになりますが、権力の独占への反動が平家滅亡へと繋がることになります。

アメン神官団とファラオ、後白河院と平清盛。権威を持つ者と軍事力を持つ者が、緊張感を持ちながらも相互に補完して権力を握った場合、軍事力を持つ側が更なる権力の独占を求めて権威を押さえ込みかかるのは必然なのかもしれません。軍事側は一度は権威の排除に成功したかに見えますが、結局は巻き返しを許してしまうのも似ています。

思いつきに思い付きを重ねてしまいますが、足利義明と織田信長の場合は将軍という権威側が仕掛けて、幕府の事実上の消滅という結果に終わっていますね。

権力の独占が達成されると、その内部で権力闘争が始まる。結局、当たり前のことを言っただけだったかもしれませんが、諸行は無常にして盛者は必衰なりと、まあそんなことを考えてしまいます。

参考にした本の中に羊頭の人物で描かれるアメン・ラーはあまりにもエジプト土着の信仰の要素が強すぎ、アジアに版図を拡大し帝国となったエジプトにふさわしい普遍性を持つことが難しかったと書かれているのに対し、アテン神はエジプト人ばかりでなくシリアやヌビアの人々にも恵みを齎す神で、帝国にふさわしい普遍性を持っていたとされているのを読むと、アテン信仰はシリアやヌビアに拡大した領域を統治するためにデザインされているように思えます。とすると、アクエンアテンがアジアの領土の統治に無関心だったという、一般的にいわれている説明と齟齬があるように感じます。

よく言われるのはアクエンアテンはアジア情勢に無関心で、シリア・パレスティナからの助けを求める手紙にも、平和を説く返事を送りつけるばかりだったという説明です。でも僕にはアクエンアテンは軍隊を送ることができたのにも関わらず宗教的信念から送らなかったのではなく、軍隊を派遣することができなかったのではないかと思えます。

学問的根拠のない印象論になってしまうのですが、アテン信仰が順調に受け入れられたのはアマルナの王宮の内部の話で、エジプト各地ではアメン神やそれぞれの地方の神々が信仰され続けていたのではないか、アクエンアテンはエジプト内部でアテン信仰を浸透させるために全力を注いでいて、とてもアジアの領地にまで手が回らない状態ではなかったのか、アクエンアテン自身はけしてアジアの領地に無関心だったわけではないのではないか、そのような疑問が浮かんでいるので、このあたりを今後特に勉強を続けていくテーマとしていきたいなと思います。

トップ画像はルーブル美術館のサイトより、アメンホテプ4世。利用規約に従ってお借りしました。

© 2006 Musée du Louvre / Christian Décamps

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。本業のサイトもご覧いただければ幸いです。

もしサポートいただけたら、創作のモチベーションになります。 よろしくお願いいたします。